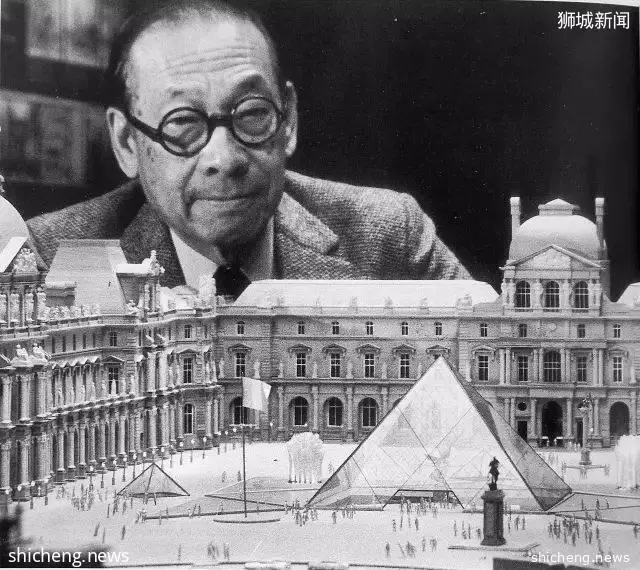

昨天,世界著名建築大師

貝聿銘先生逝世,享年102歲

一代華人建築大師就此隕落

貝聿銘的百年人生為世人

留下無數舉世矚目的建築作品

很多人不知道其實貝聿銘

在新加坡也有許多經典的作品

這些舉世矚目的建築

分別建成於70,80,90年代

為新加坡的天際線增光添彩

這些建築至今還佇立在我們身旁

也許每天你都會經過那裡

讓我們一起來了解下~

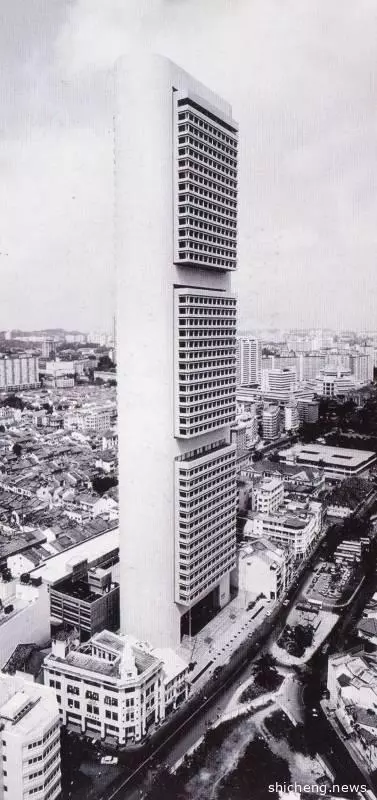

華僑銀行大廈

OCBC Center

貝聿銘在新加坡的

第一個經典設計就是

OCBC Center 華僑銀行大廈

這個1976年建成的大廈

樓高197.7米,共52層樓

今天看來可能這個大廈

在CBD眾多大廈中不怎麼起眼

但是要知道它1976年就有了

曾經是新加坡及東南亞

最高的摩天大樓

舊照片可以看出來

它和周圍低矮的樓房

形成了鮮明的對比

大廈當年建設時

兩旁各造一個半圓形大柱

中間再以三個巨梁銜接

以加速建造時間

此後的40年間

華僑銀行大廈一直都是

新加坡金融區的地標建築

華僑銀行大廈的外觀

樸實而又有趣

整個大廈遠遠看上去

有三個由窗口組成大方塊

這使它有「計算器」的暱稱

樓身的邊角是渾圓的

中間是扁平的

像不像現在的智慧型手機的造型?

現在最流行的工業設計概念

貝聿銘70年代就運用在建築上了

觀念可以說是非常超前的

這座大廈設計風格樸素美觀

是上世紀70年代

粗獷主義建築風的經典之作

這棟樓伴著新加坡人長大

非常受人喜愛,曾被評為

「新加坡十座魅力建築」

還有人用樂高積木搭建模型

直至今天,這棟大廈看起來

依然很有自己的風格

和新加坡河畔的店屋相印成趣

地址:65 Chulia Street,萊佛士坊(Raffles Place)地鐵站外

萊福士廣場

Raffles City

貝聿銘在新加坡的

第二個經典作品就是

我們今天還在逛的

萊福士廣場(Raffles City)

1986年建成至今已經有30多年歷史

萊福士廣場曾經也叫來福士國際中心

是一個大型復合項目

包括了4層樓的來福士購物中心

42層的來福士大廈

73層的史丹福瑞士酒店

還有28層的費爾蒙特酒店

和來福士會議中心

整個建造工程

從設計到竣工花了17年

設計概念在1980年動土之前

就精心修改了五次

貝聿銘把來福士城

打造成世界首個『城中城』

這個概念隨後也被其他大城市採用

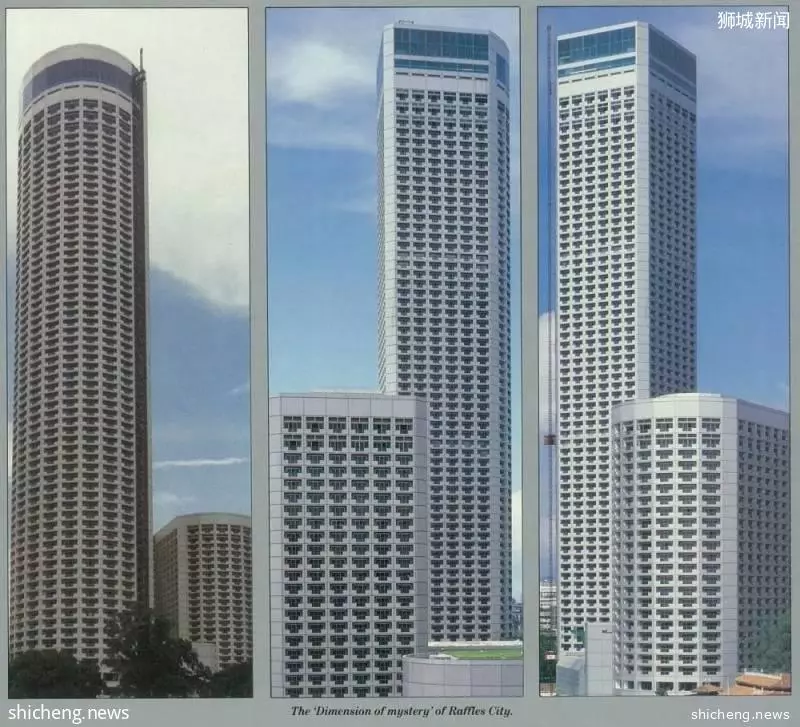

來福士城最高的大廈

有一個秘密就是

「時而方,時而圓」

從有些角度看會以為

大廈是圓柱體的

從另外一些角度看

大廈又變成了長方體的

這個現象被新加坡人稱為

dimension of mystery

曾經引發過討論

這些貝聿銘藏在設計里的「伏筆「

非常值得玩味

據說1987年剛開幕時

萊福士城時新加坡當時

最潮的購物中心

顛覆了當時人的購物形態

受歡迎程比今天的星耀樟宜

還要火爆!

地點:政府大廈(Cityhall)地鐵站外

新門廣場

The Gateway

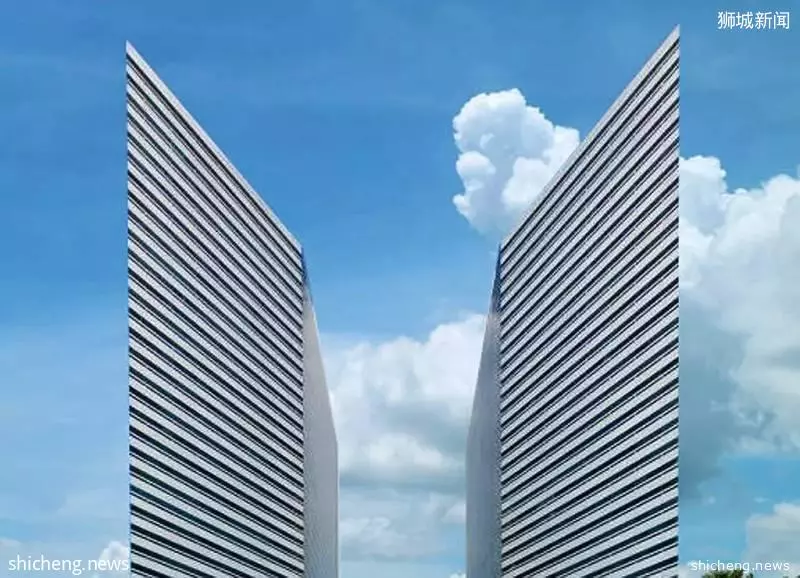

新門廣場是貝聿銘在新加坡

留下的最讓人津津樂道的作品

從某個角度看

你會不相信自己的眼睛

因為大樓的稜角銳利

尖角角度約為40度

一向被戲稱為「刀片樓」或「紙片樓」

大樓的橫切面呈梯形

從某個角度看像是一個平面的

沒有厚度的刀片

新門廣場1990年落成

分為東西兩棟大樓

從中線看,這兩棟樓

就像對開的兩扇門

也就是名字的來歷

新門廣場是朝向東南海岸的

據說是故意把兩棟樓

打造成正開啟的「新加坡大門」

寓意著「恭候光臨」

風水上有很多說法

有人說當時把大樓建成這樣

是因為那片地比較荒涼

有「煞氣」,刀片樓可以「破煞」

但是因為新門廣場

造型太犀利

後來周圍新建的大樓

位置朝向都特別有講究

免的被刀片「刮到」

地址:152 Beach Rd, Singapore 189721

貝聿銘這個名字

似乎是一個超越了時代的存在

他的經典建築作品

美國國家美術館東館

法國羅浮宮玻璃金字塔

香港中銀大廈

蘇州博物館

貝聿銘作品以公共建築、文教建築為主

被歸類為現代主義建築

善用鋼材、混凝土、玻璃與石材

被譽為「現代建築的最後大師」

早在1983年

他就被加冕建築界的最高獎項

——普利茲克獎

(圖片來自普利茲克網站)

而他的本人

中西交匯的文化背景

給他的建築帶來了

與眾不同的風格

貝聿銘在新加坡留下的建築

雖然不及他的其他作品

那樣酷炫和出名

但是也是被時間證明了

其超前性和永恆性

大家可以路過記得駐足觀賞下

以自己的方式緬懷這位大師