你對香港的印象是什麼?富麗繁華大都市,鱗次櫛比摩天樓,爭分奪秒股票場,冷漠無情,摩天大樓,名貴跑車?名牌潮牌,高檔餐廳?也許都有,但是,在香港繁華奢侈的背後,有些真實更是令人絕望。你知道嗎?

在香港,租金最高的不是中環,不是山頂豪宅而是全港十八區里最貧窮的:深水埗。隱藏在深水埗街頭巷尾的是那些被稱為,籠屋,劏房,棺材房的居所,這裡每尺(約 0.09 平方米)最高租金可達 300 港元。有大約 20 萬香港人,生活在這種房子裡,是霓虹燈也無法照亮的地方。結束了一天的奔波勞累,有些人回到的是這樣的「家」。

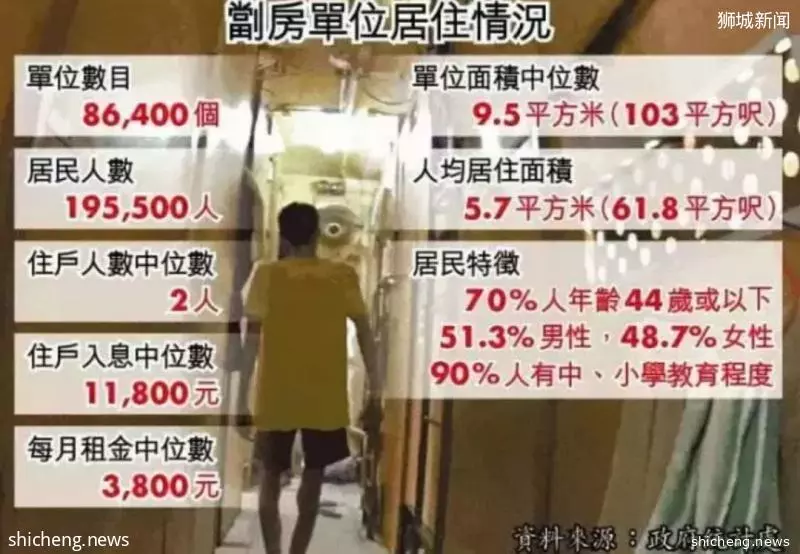

劏房

廚房、臥室、客廳三合一,面積通常 ≤ 8㎡。劏,意為割,劏房通常指一個住房單位,被切割成很小的部分租給多家住戶,類似內地的群租房近20萬人居住在劏房裡,人均居住面積5.7平方米,僅比懲教署監獄囚倉,人均標準多27%。

這就是高度繁榮的香港,我們電視上看到燈紅酒綠的香港。雙層床,小沙發,冰箱,洗衣機和小桌子,這些物品令本就狹小的空間顯得十分擁擠,每月4,500元港幣。

棺材房

面積≤4㎡,最小的不過1.4㎡,僅僅放得下一張床,人在裡面只能躺著,當橫向空間已經無法再被利用時,房東們把目光投向了縱向空間,棺材房應運而生。在油麻地、深水埗、觀塘。有些人每晚都睡在」 棺材」 里,在原有的板間房的基礎上,以」 井」 字形上下分割,改裝成六間小房,每間房約1.5 平方米,租金約每月1500 -2000港幣。

由於位置狹小,進入房間後只能直挺挺躺著,像躺在棺材裡一樣,便得名」 棺材房」,甚至連棺材都不如,因為在這裡,每晚」 躺屍」 時你連腿都繃不直……。

籠屋

樓頂平台搭建的建築被稱為「天台屋」,價格相較便宜,壞處是下雨漏水、夏天悶熱。工業、商業大廈房間改成的民居,被稱為「工廈屋」,租金便宜且有電梯,但易被查處,除此之外,還有一種住所叫「籠屋」。籠屋最早出現在1950年代,它是移民的臨時住宿。

一張張鐵絲網包圍起來的床位,就成為了可以居住的籠屋。它們大多存在於深水埗的危樓之中,而住在鐵籠里的人,被稱為「籠民」。一個70平米的屋子裡,擺放著數十個3層鐵籠,裡頭住有200多人,空氣里混雜著菸草、汗水和老舊房屋的氣味。

在香港

很多窮人申請公屋三年仍不獲上樓,籠屋是一種特殊的居住現象,居住者並不是無家可歸,只是以最低的租金來租一個床位。免於露宿街頭,據傳已有租客在「籠屋」居住了40多年。

近年來籠屋的租金卻是一直上升,從幾年前的1500元港幣,上漲到現在的2800港幣,大部分的籠屋居住者,只能依靠微薄的綜援金生活。我們時常會有種錯覺,覺得外人的生活很美好,但其實,你已經很幸福了!