「 編者按:50歲,放棄體制內「鐵飯碗」到新加坡改行做包子,為了做出好吃的包子煞費苦心。新加坡眼讀者、前媒體記者武哥放羊分享了他這個餐飲小白在新加坡從當學徒、到開店創業的心路歷程。」

新加坡的小食店有幾種,一種叫食閣,開在居民區附近。各種各樣的小吃聚在一起,比如麵條,水餃,雜菜飯,雞飯,滷肉飯等等。價格便宜。居民花上幾塊新幣就能吃飽一頓。

另一種叫咖啡店,通常一排店開在路邊,其中一家賣水、賣咖啡,所以叫咖啡店。其他的是小食店,賣的東西、價格和食閣差不多。座位是公共的。飯點的時候,附近居民和上班族會到這裡點杯水,點份吃的,填飽肚子。有很多老年人把食閣、咖啡店當成社交場所,點上一杯咖啡,或者一瓶啤酒,坐上半天。

還有就是商場或者路邊獨立場所的飯店,相對來說這些店菜品更貴,環境也更好。和國內中大型飯店差不多。

我從鼎泰豐出來,心心念念想著做包子。腦子中都是那種無敵單品的概念,店門口大排長龍。事實上這種情景從未有出現的跡象。

我們想盡辦法提升包子的口味,比如用豬身上最好的梅花肉,用炒香一部分餡料提升香味,用桂圓增加果香味,等等。結果只是換來為數不多的客人的好評。辛苦一天忙下來,發現自己的勞動原來不值錢。

慢慢的,我們發現咖啡店的客人絕大部分是為了吃正餐來的。包子不能滿足他們的需求。

前幾年,媒體報道杭州的豆腐包店生意火爆,有傳言說老闆幾個月就在杭州買了房。我的體會卻是單純的包子店並不好開。

究其原因,在於包子好吃不當飯。偶爾吃一頓是可以的,讓你每天中午把包子當飯吃,我打賭堅持不了一個星期。

從開店來說,如果把包子作為主打產品,就對銷售量有很高要求(這個往往由地段決定)。包子工序多,包括發麵,擀皮,挖餡,包制,醒發,蒸製,全部流程需要幾個小時。如果客人不夠多,很難賺回人工和租金。

這就是包子店往往兼賣麵條或其他快餐的原因。即使是鼎泰豐這樣的大店,它的包子銷量(含小籠包)也往往不如麵條和炒飯等。

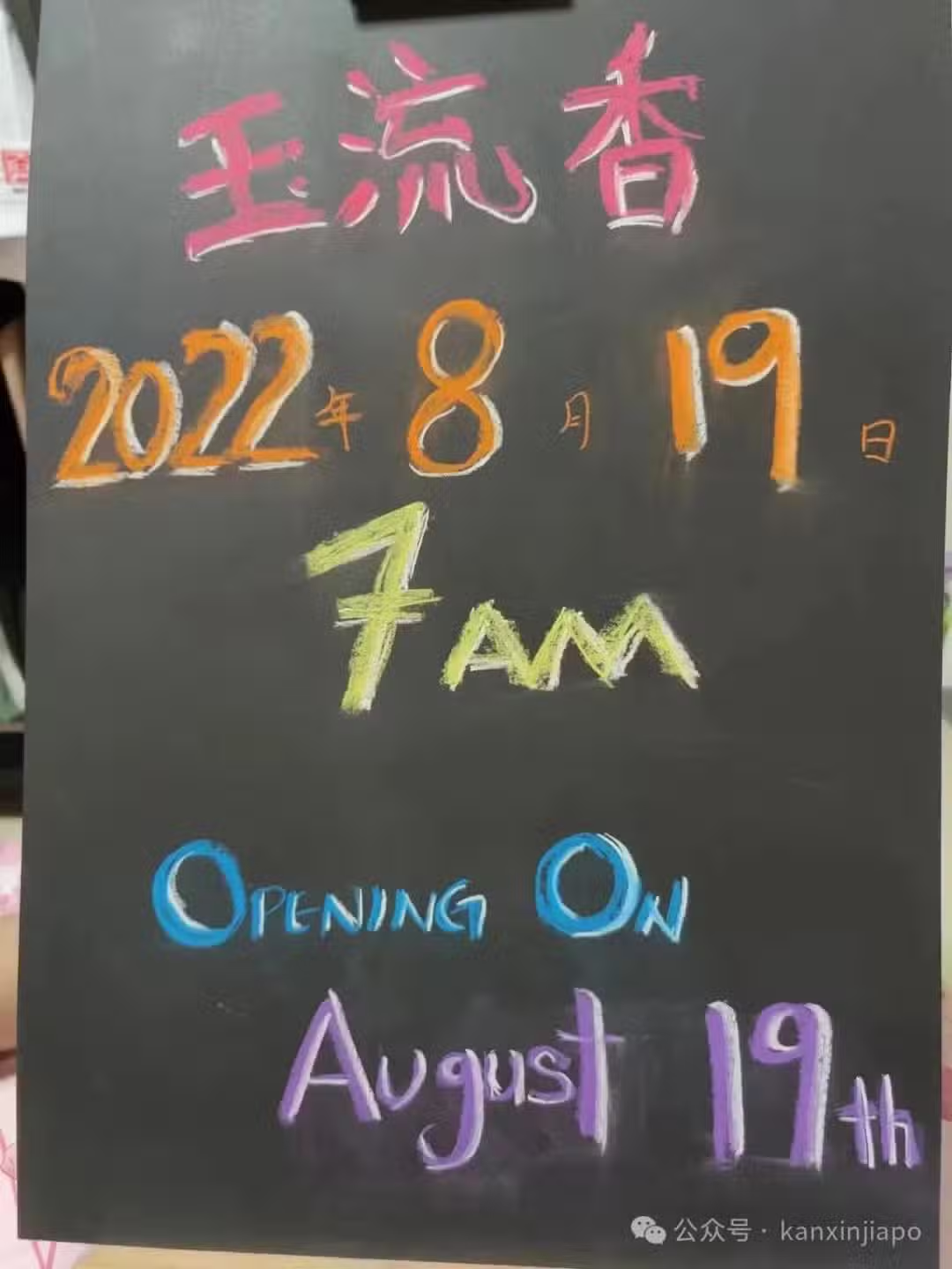

開店的這一年,我一直都做肉包和建德豆腐包。附近的中國人對我的包子心心念念,讚賞有加。

建德豆腐包的好吃在於豆腐的鮮嫩,青蔥的香,辣椒麵在熱油激發下霸道的辣。如果能在豆腐上下功夫,用上等手藝、足夠新鮮的嫩豆腐,配以足夠好的發麵技術,以又薄又韌的發麵兜住多汁的豆腐餡,則是店家精益求精的事。

我在餡料上做過一些嘗試。傳統豆腐包是沒有肉的,我借鑑過麻婆豆腐的做法,增加炒酥的牛肉末,又嘗試用培根炒香混入餡料,對味道都有提升。

對於做包子這件事,我相信用心做就能做好。但是做包子和做生意是兩個概念。包子做得好,不代表生意做得好。

武哥放羊丨來源

武哥放羊丨圖源