4月22日星期五,新加坡突然宣布「大解封」,可以概括為不限人數、不檢測、不追蹤。

李顯龍總理稱:我們幾乎回到了疫情前的生活。

(圖源:FB@lee hsien loong)

但是新加坡本地人對於重磅新政,似乎並不感到十分吃驚,原因是部長和專家們已經提前「放風」了。

回顧過去,我們發現專家們竟然每一次都神預測新加坡的新政!

有沒有一種可能性,是「專家」左右了新加坡的政策?

專家們又成功預測了 新加坡的政策

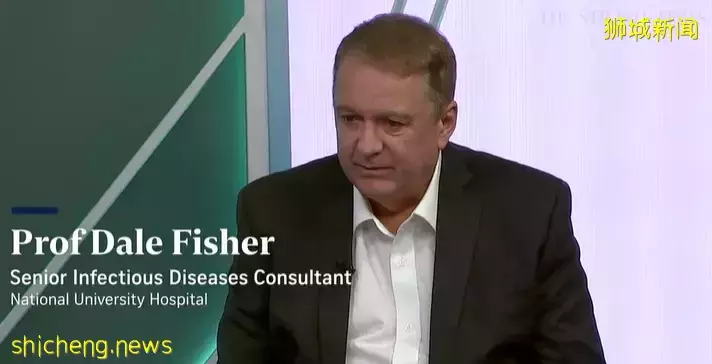

還記得3月16日,幾位新加坡權威醫療專家開了一個座談會,主題是《什麼時候可以進一步開放》。

(圖源:海峽時報)

座談會上提出的解封方向,和4月1日實施的政策幾乎一模一樣!

當時國大醫院的戴爾費舍爾教授說:

入境檢測費昂貴還不方便,"當你權衡放寬旅行的社會和經濟利益時,放棄它是有價值的。」

—— 結果,4月1日起新加坡取消入境後檢測,4月26日起,新加坡進一步取消入境登機前檢測要求。 費舍爾教授還說:"我認為,人們的心理將從不必在外面戴口罩,以及允許10個人在家裡過生日/過聖誕節/中國新年中受益良多。"

(圖源:海峽時報)

—— 結果,3月29日起新加坡允許戶外可以不戴口罩。

在那次座談會上,國大醫學院的張教授說,新加坡需要保持其作為航空樞紐的戰略優勢,並應允許任何接種疫苗的人進入,而不是依賴接種疫苗的旅行通道(VTLs)。

—— 結果,4月1日起新加坡廢除疫苗旅遊通道,允許所有國家接種疫苗的人進入。

入境者不必檢測 取消戶外戴口罩的規定 增加社交規模至10人 ……

專家的所有預測都成真了!

或者說,專家們的建議都被採納了

縱觀抗疫兩年,這幾乎成為了新加坡的慣例。

新政出來前或出來後,必有醫學專家和部長提前透露風聲,讓大家做好心理準備;或解釋原因讓大家理解政策。

新加坡吃過 「不聽醫生話」的虧

事情要從2020年說起,疫情剛爆發的時候,新加坡吃過「不聽話」的虧。

2020年2月初,疫情剛剛爆發的時候,新加坡採用上一次SARS的經驗,建議人們「沒病不用戴口罩」。

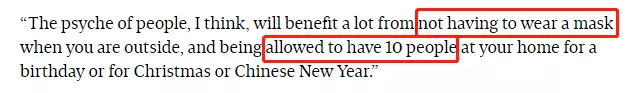

四名新加坡的資深醫生在本地社交媒體上發布了一封聯名信,聯名簽署建議大家戴口罩!

聯名信中提到: 新冠和SARS不同,建議每個人出門時都要戴口罩。如果不能每個人每天都有新的外科醫用口罩戴,可以考慮布口罩或其他屏障,擋一下總是好的。

這些醫生雖然說不上是權威專家,但都是註冊在案、有資質的家庭醫生。

聯名信3天後新加坡作為回應,全島開始了第一次發口罩。

(圖源:CNA)

當時全球口罩資源都比較緊張,藥房的口罩到處都斷貨。

新加坡給每個家庭只發了幾個口罩,按照當時世衛組織的官方意見,建議還是不舒服了再戴,把口罩留給前線人員。

同時新加坡宣布將分發100萬個口罩給私人診所醫生。

後來在復盤疫情的時候,李顯龍總理明確提到「曾在關鍵點判斷失誤」,其中之一指的就是沒有及早強制人們戴口罩。

(圖源:海峽時報)

醫生在抗疫第一線,傾聽他們的聲音很重要。

新加坡專家和醫生 說話總是「很嚇人」?

新加坡醫學專家的話,經常被當作新聞標題,因為有時候聽起來很「嚇人」。

仔細了解下這些話的背景,或許能明白為什麼專家可以預判形勢。

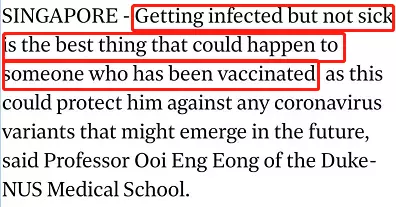

【1】 「感染而無症狀是最好的情況」

2021年9月,新加坡在德爾塔病毒導致的病例激增期間,住院人數在增長,重症、ICU患者增加,部長們開始透露醫療資源吃緊,三天後將有升級版的社區護理設施啟用。

同時9月15日,新加坡開始讓符合條件的無症狀/輕症患者居家養病。

那時候,人們覺得新加坡相比對於中症、重症患者的重視,新加坡對輕症的關注太少。

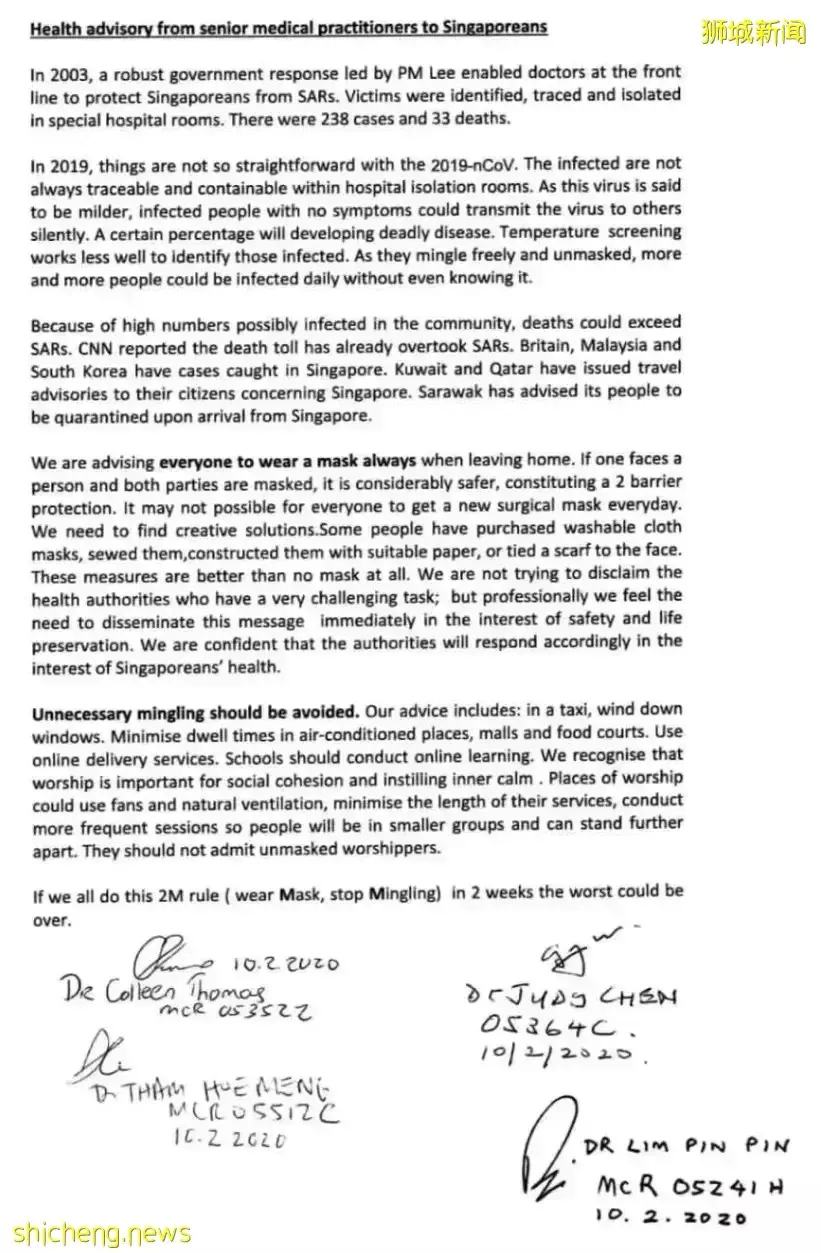

這時候,專家提出了一個非常聳人聽聞的說法,一篇海峽時報的評論文章在朋友圈瘋傳。

《專家:打過疫苗輕度感染後,可以給你最好的保護防止未來變種毒株》

文章開頭第一句就把人給看懵了:感染了沒有症狀是最好的情況……

(圖源:海峽時報)

我們都知道人體通過疫苗和感染都能獲得抗體,人體新冠抗體水平越高,保護效果越好。

(圖源:CNA)

接種疫苗之後人體有了抗體,但是抗體不會一直維持在高水平。新加坡國立大學醫學院的黃英勇Ooi Eng Eong教授說:

「免疫系統在不需要時不會將抗體維持在高水平。當再次看到病毒時,它將回憶起這段記憶,並會產生免疫反應。但是這種記憶的恢復需要幾天時間。於是,這就變成免疫系統和德爾塔之間的競賽"。

所以教授這樣總結,那些已經接種疫苗的人,感染但不生病(也就是無症狀)是可能發生的最好事情, 因為下一次免疫系統會迅速反應,這可以保護他免受未來可能出現的任何冠狀病毒變種的影響。

這個討論也是來自一次《海峽時報》舉辦的專家座談會。

(圖源:海峽時報)

當時網友的反應是,好像言之有理,但又感到震驚、困惑、不理解;現在看來,是專家想得太超前了。

在半年後的奧密克戎時期,新加坡110萬人以上感染過,而感染了又無症狀對於個體確實是相對比較好的事情。

畢竟疫苗和自然感染,都能產生免疫。

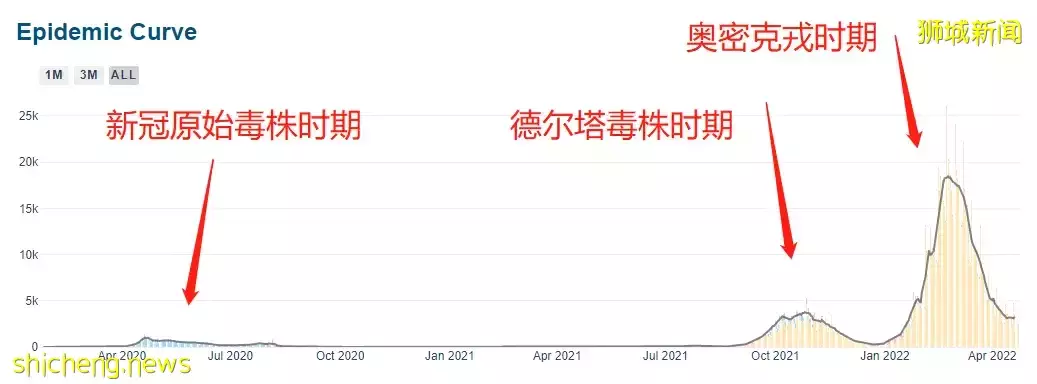

【2】 「大量人口感染後病例增速放緩」

新加坡專家的話有時候單獨拿出來看,還會顯得不近人情,有些冷冰冰的。

2021年面對連續幾天日增千例,新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院副院長(全球衛生)許勵揚教授說:

大量人口感染後,病例增幅將放緩。

(截圖:早報)

引發了軒然大波,新加坡民眾指責專家怎麼還「唱衰」、「擺爛」呢,事實證明傳染規律確實如此。

許勵揚教授當時舉了丹麥的例子: 「以高疫苗接種率的國家如丹麥為例,一旦一定的人口感染後康復,所產生的自然免疫可進一步增強通過疫苗或先前感染帶來的免疫力,確診冠病人數也會開始減少。」

峰值後感染人數將逐漸穩定,情況將類似其他地方性流行病(流感),除非出現能躲避之前產生的免疫的新變種毒株。

後來,新加坡的德爾塔、奧密克戎疫情時期都經歷了這樣的增長曲線。

(圖源:衛生部)

【3】 「新加坡或已達到一定的群體免疫」

2021年12月,新加坡累計確診人數27萬多的時候, 本地傳染病專家梁浩楠已經認為實際感染人數不明,在接受採訪時提到新加坡當時的狀態,認為: 新加坡或已達到一定的群體免疫。

他甚至委婉地指出當時的情況,其實也達到了當局的設想,通過高疫苗接種率跟感染人群自然免疫使得疫情趨緩。

當時持有類似看法的還有國大蘇瑞福公共衛生學院院長張毅穎(Teo Yik Ying),他表示:

現在的社區感染人數多少,事實上取決於個人是不是願意去診所,每日感染人數存在相當大的未知數。

【4】 「峰值在我們的預料之中」

新加坡從來不避諱告訴民眾最壞的情況,無論是德爾塔時期、還是奧密克容時期。

專家和發言人衛生部長王乙康總能神奇地預測到峰值數字。聽起來很嚇人,但也是一種「心理建設」。

(*採訪詳見下文)

在2022年2月,新加坡日增剛過萬的時候,王乙康部長直接告訴大家:

「病例還會繼續增加,日增1.5萬、2萬都在我們的意料之中」。

專家更是紛紛開始預測峰值:

當時有專家說如果根據其他國家奧密克戎變種毒株的峰值數據推算,每10萬人中約有400人感染,那新加坡的疫情峰值每天估計會新增2萬至2萬5000起。

2月22日新加坡在日增破紀錄2萬5千例之後,專家認為峰值快來了。

(圖源:asiaone)