新加坡病例在連續兩天下跌後再次反彈~

峰值還沒到!

疫情不樂觀,民眾多有抱怨。新加坡國會開會很熱鬧,處於風口浪尖的衛生部長王乙康被各種提問!

(以上截圖:MCI)

面對尖銳問題,王乙康依然堅定認為:新加坡共存計劃是全面有效的!並且透露了許多數字~

通訊部長楊莉明也罕見對媒體表態:新加坡政府是可以做的更好,但絕無隱瞞事實!

議員質詢聲此起彼伏

王乙康認為共存計劃全面有效

新加坡國會在疫情正嚴重之際開會了,辯論的議題和質詢少不了防疫相關。

衛生部長王乙康在國會上收到了許多議員的連環提問,他們反饋了民眾遇到的各種問題

工人黨盛港集選區議員何廷儒: 「一些民眾確診後遲遲接不到衛生部通知,無數次撥打衛生部熱線也沒能成功。」

(以上截圖:MCI)

東海岸集選區議員陳舜娘: 「一些冠病確診病患完成10天的居家康復後,合力追蹤應用卻仍顯示紅色警示,導致他們無法恢復日常活動。」

這些尖銳的連環提問,王乙康都做了一一的解答,承諾會改善,也承認居家康復計劃一開始開展得並不順利。

(視頻截圖:早報)

主要是之前完全沒有為大規模疫情做準備,在計劃試行階段就遇上病例激增,相關程序流程當時「還沒有完全準備好」。

隨後他還發了一個Facebook貼文:

坦言他知道許多參與居家康復計劃的確診病患一開始體驗「不愉快」,但他保證繼續改善計劃,確保過程順利。

FB上還附帶了一個居家康復者的採訪,現身說法整個流程,以顯示現在流程順暢了很多。

(圖源:FB)

儘管飽受爭議,衛生部長王乙康在國會認為新加坡的共存計劃是全面和有效的。(as comprehensive & as effective)

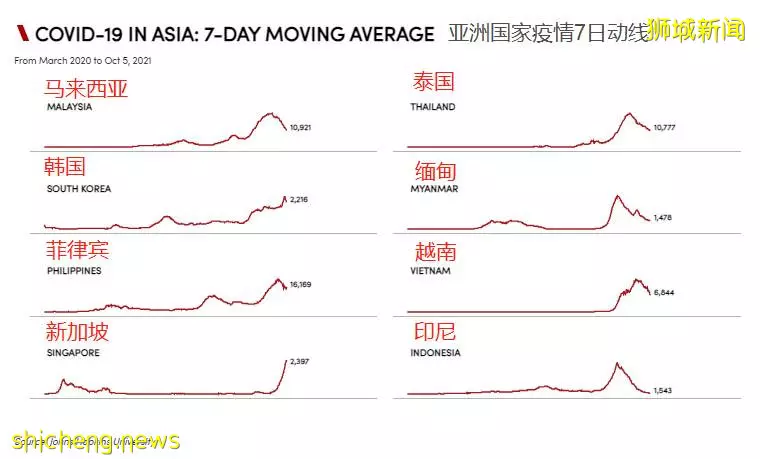

1)新加坡的經歷獨一無二

王乙康指出新加坡和歐美等國不同,新加坡是在絕大多數人口接種了疫苗之後才開始其 "過渡之旅 "的。所以絕大多數受感染的人現在沒有症狀或症狀輕微。

"我們與新冠的過渡歷程在這個世界上是獨一無二的,因為我們沒有像許多國家那樣,在去年經歷大規模社區傳播,並遭受巨大的生命損失。

今天,當我們看到其他國家開放並幾乎正常生活時,我們不要忘記他們去年所付出的沉重代價"。

*今年別的亞洲國家已經經歷過峰值,新加坡還沒到

2)封鎖不再是一種選擇

王乙康說最近在9月24日的新聞發布會上宣布的收緊安全管理措施的決定是一個 "困難但必要 "的決定。

但以後,像阻斷期這樣的封鎖 "不再是一種選擇",因為阻斷期會讓許多工人、家庭、學生和企業將受到影響,還會影響新加坡人長期謀生的能力。

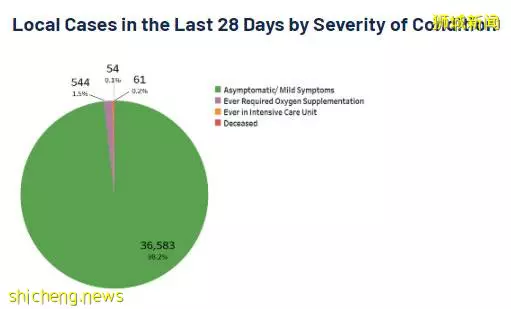

但是當感染人數上升並可能給新加坡的醫院和醫護人員帶來 "相當大的壓力 "時,仍有必要收緊措施。 家庭康復計劃(HRP)也是重要的組成部分,因為絕大多數受感染的人症狀輕微或沒有症狀。

*過去28天,98.2%為輕症或無症狀

3)依然致力於開放

王乙康向國會議員保證,新加坡致力於開放和過境的計劃,以成為一個具有抗病毒韌性的國家。

但是在疫情快速變化和發展的情況下,必須保持敏捷、善於和快速反應。

2800居家養病者已經康復 400醫護人員確診

王乙康和其他衛生部長官員受到很多提問,在回答問題中,我們也了解新加坡抗疫的最新情況。

居家康復計劃怎麼樣? 9800中的2800人已經康復

王乙康在國會答覆議員詢問時說,截至10月3日,共有9800人執行「居家養病」,已有2800人康復。

現在每天的確診病患當中,大概超過一半是進行居家康復的,這個比例以後還會繼續增加。

針對「聯繫不上的說法」,王乙康表示已經與93%的人取得聯繫,但仍有少數病患因沒有回應或聯繫資料不準確聯繫不上,正在解決。

居家養病會不會惡化呢,部長透露約有5%出現情況須送往護理設施,一半在提出載送要求的24小時內完成。

王乙康說,在武裝部(醫療部門)的支援下,過去一個星期居家康復情況已日益改善。

新加坡醫院怎麼樣?

病床占用激增,400醫護人員感染

在疫情中,衛生部反覆強調最怕就是「資源擠兌」,實施居家康復計劃,也是為了節約醫院資源給重症、ICU患者。

過去三個月,加護病房的病床占用率從26%激增至53%,隔離病床從58%升至86%,社區護理設施的病床占用率則從10%增至35%。

(示意圖:the conversion)

除了傳染病中心,還有約10%病患在公共急症醫院接受治療,占用約15%的病床。

看起來還好,但同時也透露共有400醫護人員陸續確診,這是造成人手緊張的原因之一。

以前70歲以上確診者12小時內就會被送到醫院,現在則需要48至72小時才能將他們送醫,針對這個將會增派95輛救護車。

楊莉明:政府可以做得更好 內部是否有分歧?

最近發言犀利的,莫過於前人力部長、現任通訊及新聞部長楊莉明。

楊莉明在接受彭博社採訪時候表示,政府在向民眾傳達防疫措施相關信息方面可以做得更好。

官員在傳達信息時,必須確保跟政府的目標是一致的,以免引起混淆。

「不能說一套做一套,這會影響政府的信譽。」

她解釋說,政府也會聽取人民的意見。

例如,本來每日彙報的重點是住院的ICU的人數,但公眾希望知道一些病例細節,所以衛生部推出了疫情地圖。

楊莉明說,政府絕對沒有隱瞞任何事實,但她承認仍有進步的空間,每一步抗疫之路都在學習中。

早前在防疫政策開始收緊之際,彭博社就報道說: 新加坡的部長級抗疫工作小組似乎出現了意見分歧,一方是主張收緊限制的財政部長黃循財,另一方是堅持開放的衛生部長王乙康。

《新加坡病毒辯論在執政黨中播種罕見的不安》

(圖源:彭博社)

但是隨後,黃循財接受彭博社電視專訪時否認領導層在抗疫路線上出現分裂,表示抗疫決策是一致的決定。

「新加坡抗疫路線沒變」 其實會有這樣的推測,也是因為新加坡的抗疫措施隨著疫情有反覆之處,人們的觀點也比較兩極化。

52%接受調查者認為防疫措施「恰到好處」(just right),25%認為太過嚴厲,另23%認為太松~ 在制定政策過程中有爭論很正常,但最終會達成一個共同的目標。

經過一番辯論和長期封鎖 這些國家都共存了

現在世界上的國家大致分為「共存」和「清零」兩派,只是最近越來越多國家「倒戈」,從清零派轉向共存派!

紐西蘭總理宣布放棄清零 解封

紐西蘭就決定放棄新冠病例清零政策,轉向與病毒共存。

「很明顯,長時間的封鎖沒有給我們帶來病例清零」