福南商場的泡泡瑪特專賣店。(聯合早報)

作者 徐子瓊

自2018年底,北京的商場門口時不時就會湧現長長的人龍,不是為了搶購iPhone,也不是在搶購限量版球鞋,而是在等「泡泡瑪特」盲盒的新品發售。

到了2021年,這股從日本吹來的「盲盒風」不但沒有削弱,反而吸引了一大批十多歲年輕人,甚至是30多歲的白領人士掏錢追隨。有不少家長在孩子的帶動下,也愛上了盲盒。

可以說,繼娃娃機、口紅機後,盲盒這種販賣好奇和不確定感的商品已成為中國市場新寵。

有多「受寵」?

據統計,2019年盲盒在中國的市場價值高達74億人民幣(約15.2億新幣),預計到了2024年可能飆升至300億人民幣(約61.4億新幣)。

其中最具代表性的盲盒業者泡泡瑪特於2020年底在香港上市,市值一度飆破千億港元(約171億新元),前景無限,引起眾多討論。

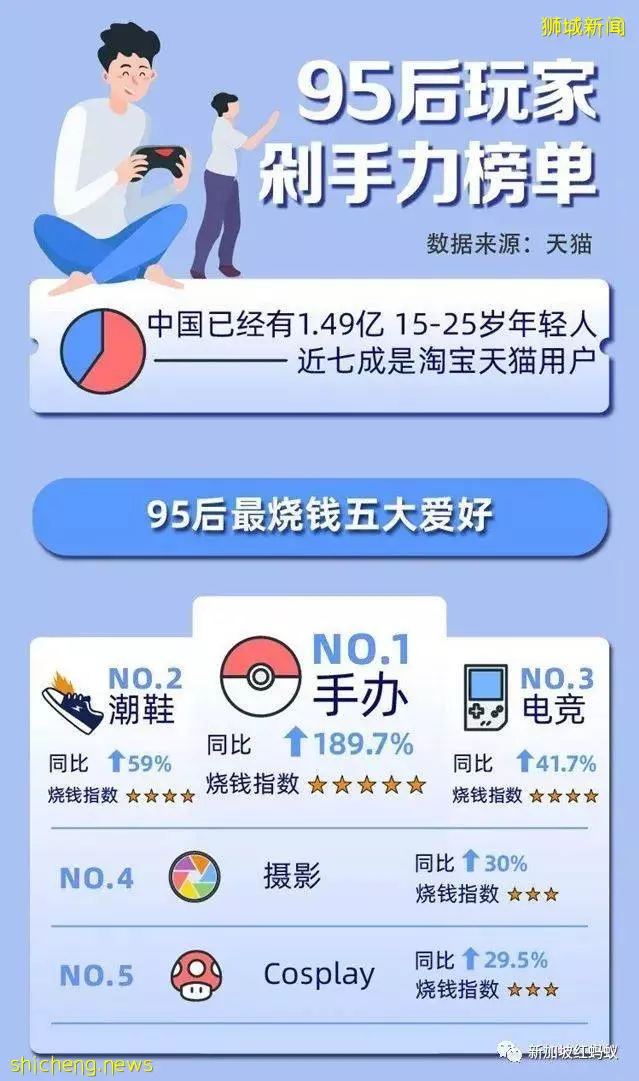

另外,根據中國網購平台巨擘天貓發布的《95後玩家剁手力榜單》,潮玩手辦是15歲至25歲中國年輕人排名第一「燒錢愛好」,其中盲盒收藏是硬核玩家數量增長最快的領域。

這些數據說明了一件事——盲盒的市場大得驚人,且還在持續擴大中。這股盲盒風氣如今也吹進了新加坡,而且勢頭強勁。

95後玩家剁手力榜單。(網際網路)

盲盒是什麼東西?

所謂盲盒,就是在一個嚴密盒子中裝著不同的手辦(模型)或玩偶。每個盲盒的外觀都長得一模一樣,消費者在購買前無法透過外觀辨別,只有在打開後才能知道裡頭裝著的物品是什麼。

有點類似上世紀90年代流行過的扭蛋,「你永遠不會知道接下來掉出來的蛋裡面會裝著什麼」。

只不過盲盒比扭蛋貴多了,每盒售價介於10美元(約13.3新元)至20美元(約26.6新元),幾年下來,收藏家們通常都會買上幾百盒。

盲盒的外觀都長得一樣。(泡泡瑪特官網截圖)

盲盒最早起源於明治末期的日本。當時日本的百貨公司在新年期間都會促銷福袋,後來這種形式和二次元融合,逐漸演變成如今眾人所熟悉的盲盒。

盲盒究竟為什麼這麼受歡迎呢?

與小時候收集的乾脆面卡片類似,有些人為了集齊全部的卡片可以大量購買乾脆面,集齊終歸是困難的,尤其是那種金閃閃的「限量款」更是「千金難求」。

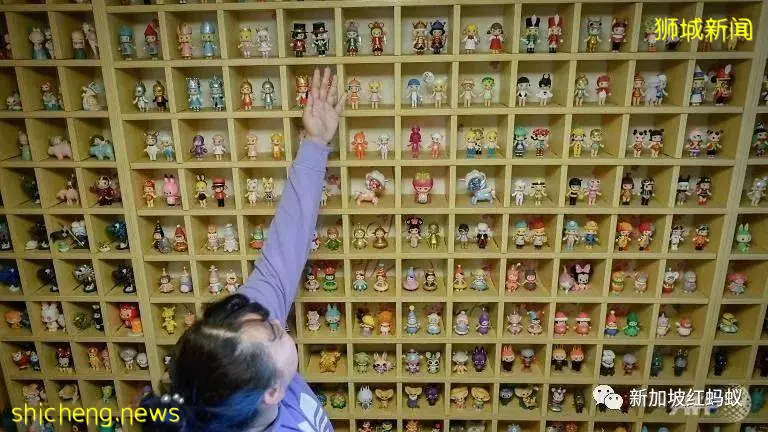

一名中國18歲收藏家家中的盲盒收藏品已經超過200件。為了展示這些娃娃,她特地在家中打造這麼一面展示櫃。(法新社)

但恰恰也是這種不確定性,造就了盲盒的高人氣。

一篇名為《不確定性的樂趣和作用:隨機獎賞有助強化重複行為》的研究這麼說道, 「未知獎勵能使消費者因從未知感轉換成確定性而從中獲得滿足感,即使未知獎勵低於既定獎勵,消費者仍會由於產生的心理滿足和刺激感而更易作出重複性購買行為。」。

盲盒的吸引力在於,你永遠不知道盒子裡有什麼,你可以將想要的收藏,也可以將不想要的拿去交換,進而形成了驚喜、互動、和社區。

泡泡瑪特出品的盲盒分為多個系列,而每個系列都有12款造型。(網際網路)

正所謂「有錢難買開心,重金難換驚喜」,諸如泡泡瑪特這類盲盒商品的「隱藏款」推動的就是這種心理。

泡泡瑪特也抓住了當代消費者的心理——收集的滿足感,因此該公司會特彆強調產品的收藏性,比如十二星座、節日、馬戲團、大學社團等。 這也是為什麼就這麼幾個簡簡單單的小娃娃,就能俘獲這麼多年輕人的心。

Dimoo社會大學系列盲盒。(泡泡瑪特官網截圖)

變相的「搏殺」?

然而,在泡泡瑪特崛起後,市場卻有一種聲音認為,盲盒帶有「賭博」性質,這恐怕和盲盒的玩法脫不了干係。

從玩法來看,玩家想要集齊某個系列就需要不停地抽盲盒,並且不停地重複這個動作才有望得到自己想要的娃娃。

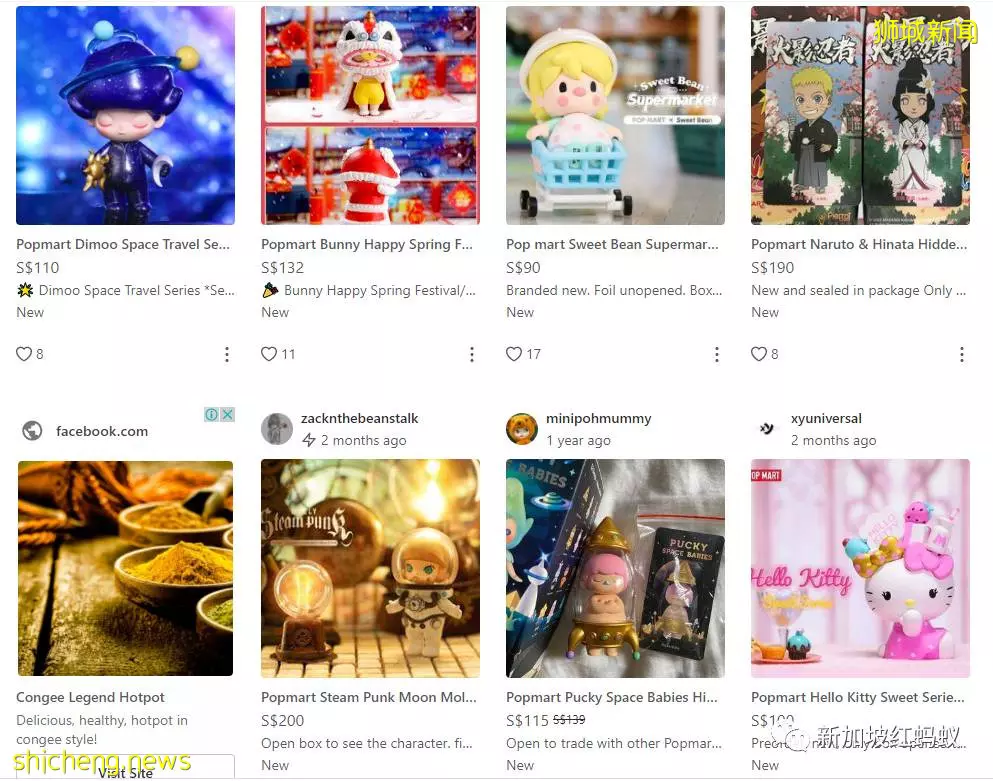

除了自己收集,一些抽出來的「隱藏款」也能在一些二手網站上高價出售,售價甚至可達到原價的數十倍,這就為盲盒帶上了博彩的性質。

今年一月,中國官媒新華社在一篇題為「盲」盒不能「瞎」賣的評論文中就警告說:

「當前,商家虛假宣傳、過度營銷、盲盒商品質量參差不齊等問題不斷湧現。……有的盲盒涉嫌誘導消費者,故意製造所謂的「限量」「隱藏」等噱頭進行飢餓營銷,誘導消費者一直買下去,甚至炒作投機二手交易市場。」

隱藏款的盲盒價錢會比原價貴上好幾倍。(Carousell 截圖)

但作為中國盲盒市場佼佼者的泡泡瑪特創始人王寧並不這麼認為。 他認為,盲盒其實帶來了許多不同的性質,比如說很多人打開盲盒,本來想買的是個物質,但拆開那一刻,會發現她要麼驚喜,要麼沮喪,要麼開心,要麼失落,此時你會發現她買的是一種心情。

SkullPanda系列盲盒。(泡泡瑪特官網截圖)

換句話說,盲盒是除了物質層面以外,另一個有情感屬性的東西。

中國社交平台流傳的一篇文章用了經典好萊塢電影《阿甘正傳》里這麼一句經典的台詞來形容盲盒的特點:

「人生就像一盒巧克力,你永遠不知道下一個吃到的是什麼味道。」

該文認為,盲盒絕對不是一種衝動型消費。

「盲盒的本質是讓我們的生活更充沛,而不是衝動買單。同一時興起,超負荷的消費,也會讓美好的驚喜變成驚嚇。」

回到小朋友的狀態

正因為這樣,這股風不僅在中國吹得響,在新加坡盲盒也是十分受落的。

張欣宜(31歲,家庭主婦)六年前開始接觸盲盒,家中有百多件收藏品。

她告訴《聯合早報》,老公是她「入坑」的推手。她的老公原本是復古玩具收藏者,後來因為喜歡Molly 而進入盲盒圈,於是張欣宜也跟著入手了幾個盲盒。

泡泡馬特最早推出的盲盒系列之一的Molly。(泡泡瑪特)

誰知,「一入盲盒深似海,從此錢包是路人」。不斷推出的新款盲盒讓她欲罷不能,買不停手。最多的一次,她曾在一個月內花了上千新元,只為了買盲盒。

張欣宜說,當了媽媽後由於要照顧兩個孩子,玩盲盒的時間變少了許多,但每次來到自己的一方收藏小天地,卻還是能享受些許慰藉。

「每次帶孩子很辛苦,來到玩具房間,看著一屋子的收藏會覺得很幸福、開心,慶幸自己買下它們。哪天沒錢,迫不得已可能會賣掉,但只要還撐得住,就會在能力範圍內留著它們。」

張欣宜與家中的盲盒收藏。(聯合早報)

這種欲罷不能、愛不釋手的盲盒情節,也正印證了泡泡瑪特創始人王寧過去受訪時曾道出的經營哲學——不只把潮流玩具當成藝術品,還當成冰淇淋在賣。

「人會莫名其妙的孤獨,也會莫名奇妙的瘋狂喜歡一樣東西。所以當你莫名其妙的孤獨,或者莫名其妙的需要一些精神上的滿足感時,你會發現需要一些短暫的、不管快樂也好,更多的一些滿足感也好,或者一些玩具的東西讓你開心,這就跟小朋友一樣,我們所有人都會回到一個原點,就是回到一個小朋友的狀態。」