相信不少人都有過這類令人不悅的經歷:

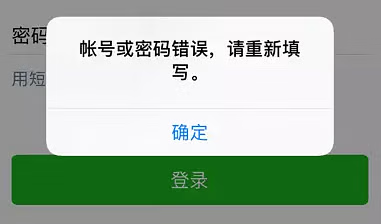

嘗試登入某個平台時,絞盡腦汁也始終想不起正確密碼,頻頻遭系統「打臉」,說你「帳號或密碼錯誤」。

某種程度上,這都得怪資訊科技日漸發達,各類產品雨後春筍般冒出,人的腦容量卻始終有限,未必能記取那麼多的帳號和密碼。

以社交媒體為例,過去有個臉書就能打天下,但如今無論你位處哪個年齡層,或多或少都還是得在Instagram、Tiktok、小紅書等其他平台申請帳號插旗。

然後是通話軟體,信手拈來就有WhatsApp、Messenger、微信等等……

此外尚有銀行、網購、視頻、叫車等各種性質的平台……族繁不及備載。

沒人強迫你使用,但若不跟著使用,卻又容易讓人產生錯失恐懼(Fear Of Missing Out,簡稱FOMO),於是不停下載應用程式,在各大平台註冊帳號,似乎成了現代人的日常。

但問題來了,不同平台對密碼有不同要求,字母和數字組合是基本,有的還會要求大小寫和特殊符號等變化,有時要把密碼的字符控制在一定長度也是挑戰重重。

一些系統甚至還有「更過分的要求」,例如紅螞蟻公司的系統就要求旗下員工每隔一段時間必須更新密碼,並且還不允許大家使用過去使用過的密碼。

由於平台各有所求,「一組密碼走天涯」幾乎不可行,礙於人的腦容量終究有限,於是乎便出現了本文開頭遭系統「打臉」的一幕。

為了找回被遺忘的密碼,只好點擊「忘記密碼」,浪費時間精力向平台證明「自己就是本人」,然後再設定一組估計不久後又會消失在九霄雲外的新密碼,並在不久後重複這個循環。

字符密碼記不住,不如使用「身體密碼」?

幸好,科技始終也須回歸人性化,越來越吃緊的腦容量總算迎來救星。

既然手動輸入的密碼太難記住,不如就把我們的身體當成密碼吧?

所謂的把身體當成密碼,有個比較正式的名稱——生物認證,即利用人的臉部、眼睛或手指等生物特徵來進行身份辨識。

由於每個人都具備獨特的生物認證,且不會產生變化,因此生物認證目前看來是就有希望將人們從「密碼地獄」解救出來的良方。

未來,生物認證預計會愈發普及,取代過去手動輸入密碼和記取密碼的繁瑣。

據《華爾街日報》報道,一名資安專家達古洛(Rhon Daguro)指出,除了更加便利,生物認證也能提供比傳統密碼或識別證更高的保護力。

事實上,新一代智慧型手機幾乎都有人臉辨識功能,舊型的手機則多採用指紋辨識,但後者目前已逐漸從各類型手機淘汰。

值得一提的是,不少前文提到需要設定密碼的手機應用程式,有部分已結合手機的人臉或指紋辨識功能,進一步簡化用戶的登入過程,讓用戶不必再去記取又臭又長的密碼。

指紋辨識是相對傳統的生物認證方式。(網際網路)

未來在某些公司和住宅,識別證和鑰匙這類實體通關工具也有可能會逐漸被生物認證取代。

例如,某位員工走到公司大門,只要經系統通過人臉辨識確認身份後,大門便會打開;進入辦公室後,工位上的電腦也會以同樣認證方式開啟,全程無須動用到識別證或輸入密碼。

人臉辨識近年來已在越來越多場域獲得使用。(路透社)

另一鮮明的例子則已是現在進行式。

新加坡機場和邊境關卡的自動通關係統,採用的正是生物認證技術,通過讀取人們的虹膜、臉部和指紋資訊,減少手動通關所須的繁瑣程序,並節省人力。

當局昨日也宣布,我國將在今年下半年推出新一代自動通關係統,屆時所有入境新加坡的外國旅客,無論國籍,都能使用自動通關係統出入境,且無須事先註冊。

新加坡海陸空關卡將從今年下半年起全面採用自動通關係統。(聯合早報)安全和有效性必須相應提升

然而,方便歸方便,人們的「身體秘密」被各大平台收集,如此海量數據若被不當使用,令人細思極恐。

因此,未來這類資訊如何加密、後台如何安全存取數據、在何種情況下才能合理使用,或是否在有限時間內銷毀等,都必須在法律和政策層面上有所規範。

此外,科技的初衷是使人便利。

若使用身體密碼,反倒還比使用傳統的手動輸入密碼更慢更容易卡關,那就是本末倒置了。

紅螞蟻的個人經驗是,部分電子用品在使用指紋等生物認證資料解鎖時,偶爾會出現無法讀取的狀況,最終仍得回到傳統模式,輸入密碼才能登入。

因此,要讓「身體密碼」未來成為真正意義上使人們更方便的利器,相關設備的讀取能力同樣必須不斷提升。

其技術是否更臻成熟,將決定人們能多快逃脫腦袋記不住太多密碼的命運。