編者按:

1919年的5月4日的北京,青年學生、群眾、市民、工商人士等各階層人士紛紛走上街頭表達訴求,史稱「五四」運動,又稱「五四風雷」。

當時,新加坡也有不少民眾上街響應。今年正是「五四運動」100周年,藉此分享王賡武和鄭永年教授的一篇關於「五四」運動的文章,看看那時的「五四」,走進「五四」背後的歷史意義。

許振義

圖源:www.rfa.org

尋回,而非告別「五四」

王賡武 鄭永年著

今年是「五四運動」90周年。從這次運動發生的那個時代起,「五四運動」註定要成為中國現代史的主題。在此之後,中國歷史的所有發展似乎都可以以不同形式和「五四運動」聯繫起來。

無論是在政治領域和文化領域,人們很難想像一個沒有經歷過「五四運動」的中國。也正因為這樣,人們對「五四運動」的解讀和評價從來就沒有停止過,有意識形態的解讀,有政治的解讀,有黨派的解讀,也有各種各樣帶著時代氣息的文化解讀。

但無論是持肯定態度還是否定態度,各種解讀都和現實中所發生的現象和所存在的問題分不開。持肯定態度的人可以從「五四運動」中找到正面的因素,而持否定態度的人也同樣可以從「五四運動」中找到負面的因素。

任何輕易結論都為時過早

舉一個例子來說。在上世紀八十年代,中國大陸進入一個倡導政治改革的時代,無論在政治領域還是在知識領域,人們大力推崇「五四運動」的進取、改革甚至革命精神。但是在1989年之後,人們對「五四運動」就有了很不相同的看法,一些人往往簡單地把這場運動和激進主義聯繫起來,中國的知識界想「告別革命」,開始對革命和激進社會運動作知識反思。不久,中國領導層也正式提出共產黨要從革命黨向執政黨轉變。

在革命的時代,人們需要「五四運動」所體現出來的那種精神,但在和平執政年代,情況就大不一樣了。既然「五四運動」是激進主義的產物,也是和革命聯繫在一起的,那麼在今天再提倡「五四」精神就顯得不合時宜了。這或許是中國大陸有關部門這些年來低調處理「五四運動」紀念日的其中一個主要原因。

對「五四運動」這樣一場在中國現代歷史上具有里程碑意義的運動,任何輕易的結論都為時過早,政治性的結論更是站不住腳。不過,各種評價中所體現出來的態度倒也說明了這樣一個事實,即「五四運動」儘管已經成為歷史,但仍然具有深刻的現代性。無論從「五四運動」來反思現代,還是從現代來反思「五四運動」,人們都可以看到這場運動的偉大性和其深刻的歷史性。

今天中國各界所討論的問題,實際上是「五四運動」以來一直所存在著的。現代人們所提出的問題和「五四」一代所提出的問題,在思想層面並無多大差異,所不同的是這些問題所處的社會、政治、經濟背景有了很大的不同。因此是老問題,新提法。

也應當指出的是,「五四運動」的影響從一開始就具有全球性,影響所及包括中國大陸、台灣、香港、澳門在內的華人社會。

在這些華人社會,儘管同屬華人傳統,但在近代以來,因為歷史的分叉式發展,形成了不同的社會、經濟和政治形態,「五四」對各自的影響不同,不同社會的華人社會對「五四」的評價及其評價的參照價值都不同。這裡沒有可能涵蓋「五四」對所有這些社會發展的影響。

本文因此聚焦於「五四運動」的發源地,即中國大陸。但即使聚焦於中國大陸,要對「五四運動」之後的中國思想領域的發展說個清楚並不容易,是一件龐大而嚴肅的任務。同樣,要對「五四運動」作任何具有結論性的評價也不可能,因為對「五四」的評價應當具有開放性。歷史是開放的,對歷史的評價也應當如此。

需要「五四」的開放競爭精神

中國社會的這種現狀表明執政黨要重拾「五四」精神,通過各種「主義」的競爭來確立中國的主流意識形態。與官方控制人們重回「五四」精神相反,執政黨現在需要的正是「五四」那種開放競爭的精神。官方擔憂思想運動的激進化可以理解,因為任何執政黨都不想看到任何一種思想的激進化。但是也必須理性地來看待「五四」思想的激進化。和其它所有的思想運動一樣,「五四」運動的確有其激進的一面,主要是針對中國傳統文化的激進批評。但是激進運動並不缺失其理性的一面。對執政黨來說,有效的方法是通過思想的競爭而確立主流價值和意識形態,而非使用政治的或者行政的強制方式來遏制思想。

這方面,上世紀是有深刻教訓的。在上世紀三、四十年代,當國民黨確立其統治權之後,就對「五四運動」進行批判和攻擊。國民黨的發展和「五四運動」分不開,但成為執政黨之後,就失去了「五四」精神,在思想領域呈現出保守主義趨勢。針對當時社會存在的很多問題,中國的知識界秉持「五四」精神,對社會現實進行深刻的批判。執政黨顯然不想看到這個局面,因此動用各種手段來控制和壓制知識分子。執政當局對「五四運動」的攻擊因此變得不可避免。但這種做法適得其反。官方的控制反而導致了學生和知識界的更為激進化的思想和行為,因為他們相信,只有通過激進化,才能解決中國所面臨的深刻危機。毫無疑問,失去學生和知識界的認同和支持是國民黨失敗的一個關鍵原因。

這段歷史應當仍然具有當代意義。社會主義在意識形態上的領導權,就是通過「五四」運動在中國得到確立的。「五四」運動如何確立意識形態的領導權,對今天中國主流思想體系和價值的確立仍具有深刻的借鑑意義和反思意義。

對執政黨來說,首先必須區分兩個不同的概念,即「領導權」和「統治權」。根據義大利馬克思主義理論家葛蘭西的說法,「領導權」和「統治權」是兩個互相關聯但又具有不同性質的政治概念。意識形態的領導權,是以特定的意識形態,通過和其它意識形態的自由競爭而得到的地位。社會成員自由選擇該意識形態,自願接受,認同這種意識形態,並且在行動中受這種意識形態的引導或者指導。

但意識形態的統治權則不一樣。意識形態的統治權往往是一個政黨或者政治組織在取得政權以後,把自己的思想或者意識形態加於社會群體之上。意識形態確定其統治地位並不見得是通過自由競爭,而是可以通過政治的、行政的、法律的和經濟的各種力量加於社會群體。意識形態的統治權儘管並不排斥領導權,但兩者的區別是顯然的。領導權並不包含強制性,而統治權則包含有強制性。所以,一般而言,意識形態的領導權較之統治權具有更廣泛的合理性和社會性。

黨的知識分子的定位問題

「五四運動」中所體現出來的思想競爭精神,對今天中國的思想戰線仍具有參照意義。中國共產黨現在是唯一的執政黨,具有堅實的統治權。因為有了統治權,一些主管思想和意識形態的官員,就很少去考量甚至忽視思想意識形態方面的領導權。因為有了強大的政權基礎,有了經濟、社會和行政等方方面面的權力,他們往往顯得霸氣十足。一些人害怕競爭,也不容忍競爭,往往是用權力來壓人,用權力來解決問題。儘管這種現象在很多領域都存在著,但在思想領域更甚。思想意識形態的領導權的重要性是不言自明的,每一個官員都意識到這一點。但很多官員並不想去通過競爭來爭取思想上的領導權,而總是想用手中的統治權來取得這種「領導權」。

要取得思想意識形態方面的領導權,而不僅僅是擁有和使用統治權,就涉及到知識分子尤其是黨的知識分子的定位問題。任何一個政黨尤其是執政黨,都必須擁有自己的有機知識分子。政黨如果不能培養自已的有機知識分子,那麼其意識形態領域的領導權就很難取得、很難維持。在多黨制國家,黨本身只是一種組織,具有組織利益,並且和其它黨派相競爭。但中國的現實是,中國共產黨是唯一的執政黨。在這種情況下,黨的利益是什麼?這是個必須加以仔細考量的問題。人們常說「黨和國家的利益」,就是說,黨具有本身的利益。那麼黨的利益是什麼呢?不管黨的利益多麼複雜,有一點很難忽視,那就是,黨必須以社會大多數的利益為歸依。

就是說,黨是整個社會的有機體。黨依附於社會整體,而不是社會依附於黨。這就決定了黨的有機知識分子首先應當是整個社會的有機知識分子,反映社會的聲音,代表社會的利益。黨的知識分子必須是社會的部分,來自社會,服務於社會。他們和黨的其它幹部是黨和社會整體的有機連接點。如果知識分子尤其是黨的知識分子成為了某一些特殊利益的代言人,那麼黨在思想意識形態的領導權就會出現問題。軟性的領導權出現了問題,那麼硬性的統治權就顯現出來。統治權使用過度,或者濫用統治權,那麼黨群關係就會呈現緊張狀態。

現在中國共產黨的領導層已經提出黨要從革命黨向執政黨轉型的問題,並且把提高執政能力提到政治議程上來。這具有方向性的意義。隨著社會經濟的轉型,黨的轉型不可避免。

近年來,中共在黨內民主、反腐敗等方面有不少努力。但是迄今為止主要集中在組織和管理層面的轉型,而這是遠遠不夠的。思想和意識形態上的轉型也同等重要。如果繼續不容許各種思想之間的競爭,並在此基礎上融合成為社會多數所能認同和接受的主流意識形態和社會共享價值,那麼執政黨在意識形態領域會繼續處於衰落狀態。很多年來,執政黨並不缺乏那些能夠增進社會大多數人的利益的政策,但因為在幹部黨員中間,這些政策缺少意識形態層面的理解和共識,因此不能得到他們的有效支撐,政策的執行一直是個大問題。更為嚴重的是,如果社會缺失共同的價值,那麼社會的凝聚力也會越來越低。這樣的發展趨勢顯然非常不利於中國的和諧社會目標的實現。

今天的中國面臨著前所未有的大變局。大變局產生大問題,大問題的解決呼籲思想的大解放。而思想解放也是改革開放以來各階層一直在呼喚的。但是,如何才能真正實現思想的大解放呢?這裡人們就能看到「五四運動」精神對今日中國的相關性。正是在這個意義上,中國所需要的是尋回「五四」,而非告別「五四」。

南洋地區的華人,通過「五四」運動,學習到了什麼?「五四」運動,除了常人的解讀外,還有沒有其他含義?

這周六(5月25日),南洋地區的學者將齊聚在醉花林俱樂部,分享「五四」運動對於新馬地區華人的影響。點擊閱讀原文Readmore,進行網上報名。

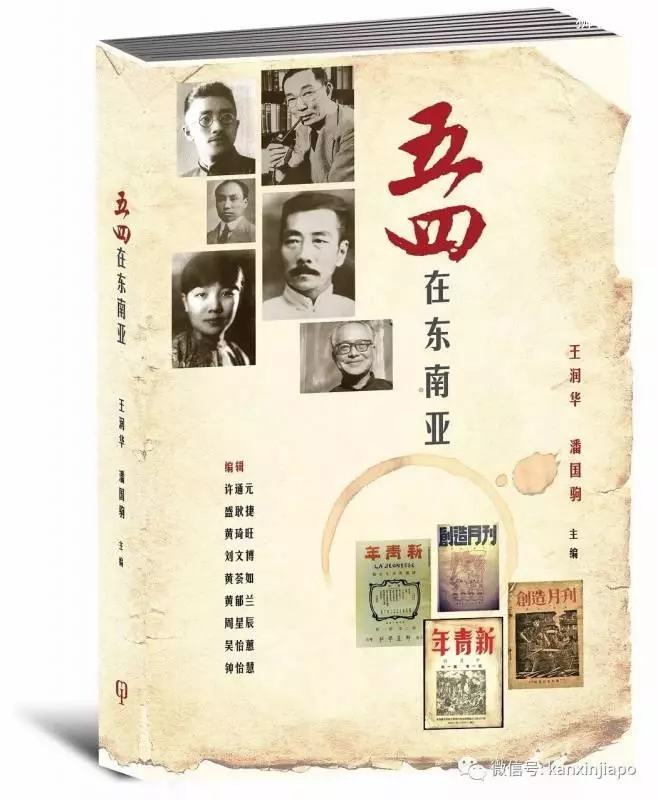

王潤華 潘國駒 主編

《五四在東南亞》新書發布會暨「五四與新加坡」研討會

陳嘉庚基金及吾廬俱樂部紀念新加坡開埠文化講座系列之(五)

主 賓:王賡武教授

日 期:2019年5月25日(星期六)

時 間:下午2時至5時

地 點:醉花林俱樂部二樓大廳 190 Keng Lee Road Singapore 308409

網上報名:bit.ly/mayfourth0525

電話報名:+65 6466 5775 支線 408 或 409