全球存托股證(GDRs)

境外發行人也可以通過發行以美元為計價單位、全球發行的存托股證來促進其證券的交易。全球存托股證與美國存托股證的原理是一樣的,唯一的區別在於全球存托股證是部分或全部在美國以外的區域運作。不論冠之以全球存托股證或美國存托股證,適用在美國的部分的法律是一樣的。

(3)私募資金和美國證券法144A條例

私募資金是一種避免美國證券法要求的註冊,而又能在美國出售證券的做法。但是,美國證券法規對於出售私募證券有很多限制。美國證監會1990年採納的144A條例允許將某些符合條件的證券出售給合格機構投資人,而不需履行證券法的披露義務。但與144A條例關聯的交易必須符合基本條件:

該證券必須只能出售給合格機構投資人;

證券發行時,該證券不能與在美國的任一證交所交易或是在如納斯達克的券商詢價系統報價的證券屬同一種類;

賣家和未來的買家必須有權利獲得發行公司的一些從公眾渠道尚未得知的信息;

賣家必須確認,買家知道賣家可以依據144A條例來免除證券法的登記要求。

144A條例還規定了合格機構投資人的條件。合格機構投資人通常包括美國銀行、信用社和註冊券商。

(4)反向兼并

近年來,中國民營企業通過反向兼并(ReverseMerger)方式在美國上市方興未艾。該上市公司也稱為殼公司。私人公司併入上市公司後持有多數股權(通常是90%)。

與IPO相比,反向收購具有上市成本明顯降低、所需時間少以及成功率高等優勢:一旦成為上市公司,公司的前景頗為可觀;上市公司的市場價值通常遠遠高於同等行業、同等結構的私人公司;上市公司更易於籌集資金,因為其股票有市場價值而且可以交易;可以利用股票收購,因為公開交易的股票通常視為購併的現金工具。

但是,反向兼并並非一蹴而就的獲取資金的捷徑,其只是募集資金的間接途徑。所以,這一方式僅適宜於那些對資金的需求並不是特別急切,將要經歷很長時間才能達到上市公司的規模和水平的公司,有助於其實現融資的長期目標。

3

優勢&劣勢

優勢:

(1)美國證券市場的多層次多樣化可以滿足不同企業的融資要求。在美國場外交易市場(OTCBB)櫃檯掛牌交易對企業沒有任何要求和限制,只需要3個券商願意為這隻股票做市即可,企業可以先在OTCBB買殼交易,籌集到第一筆資金,等滿足了納斯達克的上市條件,便可申請升級到納斯達克上市。

(2)美國證券市場的規模是中國香港、新加坡乃至世界任何一個金融市場所不能比擬的,這在上文分析中國香港市場的時候有所提及。在美國上市,企業融集到的資金無疑要比其他市場要多得多。

(3)美國股市極高的換手率,市盈率;大量的遊資和風險資金;股民崇尚冒險的投資意識等鮮明特點對中國企業來說都具有相當大的吸引力。

劣勢:

(1)中美在地域、文化和法律上的差異。很多中國企業不考慮在美國上市的原因,是因為中美兩國在地域、文化、語言以及法律方面存在著巨大的差異,企業在上市過程中會遇到不少這些方面的障礙。因此,華爾街對大多數中國企業來說,似乎顯得有點遙遠和陌生。

(2)企業在美國獲得的認知度有限。除非是大型或者是知名的中國企業,一般的中國企業在美國資本市場可以獲得的認知度相比在中國香港或者新加坡來說,應該是比較有限的。因此,中國中小企業在美國可能會面臨認知度不高,追捧較少的局面。但是,隨著「中國概念」在美國證券市場的越來越清晰,這種局面近年來有所改觀。

(3)上市費用相對較高。如果在美國選擇IPO上市,費用可能會相對較高,但如果選擇買殼上市,費用則會降低不少。

4

美國市場的狀況

(一)無限的資金來源

因為美國資本市場彙集了全世界的資金,對任何一家懂得遊戲規則,並有華爾街關係的好公司來說,融資的機會和空間極大,並且再融資不受限制。因為美國資本市場是完全市場化的,只要民營企業的業績足夠好,它一年中的融資規模和融資次數是不受限制的。

(二)極高的公司市值

美國市場崇拜高品質、高成長率的企業,在美國上市的公司具有極大的市值增長空間。除國內的A股市場外,美國市場迄今仍是全世界市贏率最高的市場。標準普爾的平均市贏率是24~26倍,那斯達克高科技股的平均市贏率為30~40倍。而香港、新加坡的平均市贏率僅僅是8~10倍。因此,在美國能以更高的市贏率籌到更多的資金。如現有的中國三大網站(新浪、網易和搜狐),在股市連續三年不景氣的情況下依然衝刺到10億美元以上的市值。而且此類股票也只屬於小型股票而已,一般成型的大型企業,比如雅虎,亞馬遜等均享有接近200億美元的市值,這還是經過三年大熊市調整以後的市值,由此可見美國股市賦予成長型公司的市值之高。正是因為美國股市擁有如此強大的融資功能,所以,多數成長型企業選擇美國股市,尤其是在納斯達克NASDAQ市場掛牌。

(三)極大的市場流通量

由於資金的充足、體制的健全等原因,美國股市是世界上最大和最流通的市場。當今國內股市一天的交易總金額約在10億美元左右,只相當於美國藍籌股,如英特爾、微軟等個股的平均每天交易額。可見美國市場容量之大。

(四)成熟而有經驗的投資者

因為美國市場以基金為最主要的投資者,散戶起不到很大作用,所以對懂得應付基金投資者的上市公司而言,將會獲得一批成熟和有經驗的股東,並且有相當穩定的高市值。

(五)合理的上市費用

與國內股市和香港股市相比,到美國借殼上市的費用成本較低,也比較合理。尤其是買殼上市,成本更低,上市前的現金費用只需40~60萬美金,比香港、新加坡要低得多,而且上市標準不高。相較海外眾多上市地點,美國依據其上市公司眾多,乾淨的「殼」資源公司也為較低廉豐富,且借(買)殼上市已有很長的歷史,相關法律政策限制也較少而獨具優勢,在當今股市不景氣的狀況下,殼的價值在減低,對於有實力和魄力的國內公司應是極好的機會。還有很重要的一點是,借殼上市的結果可保證。

(六)嚴謹的法律,極高的透明度

對於注重企業長期發展、正規化和國際化的大型上市公司,美國股市的法律保障和透明度,會產生深遠的影響,這不僅能提升公司的形象和內部文化,更能吸引更多有信心的世界級投資者。

(七)借殼上市操作時間短

通過借殼上市的方式在美國國家級市場掛牌,從正式簽署協議算起,最長需要6個月,短的只需要3個半月。

3

新加坡

1

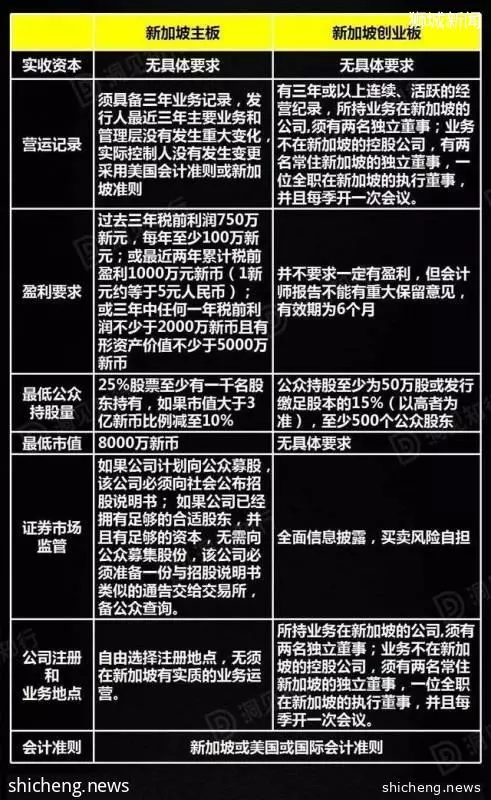

上市條件

新加坡交易所是一個區域性交易所,它吸引了來自20多個國家和地區的企業在這裡掛牌上市。截止至2006年末,外國企業占了總上市公司的37%(約268家),其中中國大陸、香港及台灣地區的企業共158家。外國企業大部份是以新加坡做為融資平台,所以很多外國企業在新加坡本地沒有任何業務運營。其它63%(約460家)的上市企業則是新加坡本地企業,其中有不少的營收來自海外。在與本區域其他國際市場相比,新加坡的市場是最為國際化的。

2

上市程序

新加坡沒有申請數量的限制,多家擬上市公司的申請材料可同時提交,因此上市耗費時間較長的問題在新加坡不會出現,一般情況下,從上市工作正式啟動到公司股票獲准公開發售並上市交易需要6個月左右。

(一)申請上市前的準備工作(4個月左右)

該階段的工作包括擬定上市計劃、實施公司重組、各中介機構展開盡職調查、發現公司存在的上市障礙並提出解決方案、製作上報新交所和金融管理局的文件等。

公司重組是申請上市前準備工作的關鍵,重組的目的是為了使進入上市架構的資產和股權符合新加坡證上市的要求,消解法律、審計等上市障礙,為公司的順利上市鋪平道路。公司重組涉及對上市模式進行選擇,一個好的重組方案往往是上市工作順利推進的起點,如果重組方案考慮不周詳,就可能會為上市留下隱患,增大上市的難度和成本。中國許多民營企業延續家族制企業管理模式,即使改製成股份公司後也不易在短時間內完善治理結構,因此,中國的民營企業選擇經驗豐富的律師和財務顧問,做好上市前的公司重組十分重要。

一般情況下,為了加快上市進程,各中介機構會在公司重組的同時為製作法定的上市申報材料而展開準備工作,包括在下述領域做審慎調查:法律領域、商業領域、財務和內部控制、未來展望、董事、管理層和股東的誠信度等。

(二)申請上市(4-6周)

完成公司重組後,由主理商(經理人)代表公司向交易所提呈上市申請書,以及處理交易所的任何詢問。在提呈申請書時,必須附上一些文件,這些文件包括由律師起草的招股書和由新加坡的會計事務所按照新加坡或國際會計標準的會計師報告。一般上,會計師報告應涵蓋三個財政年度的財務資料。

新交所審查處理上市申請需要四到六周時間,這段時間的主要工作是經理人與公司及其他專業人士聯繫,回答交易所詢問。

新交所的答覆共有三種:

a. 不批,公司可以重新申請,但需針對不批理由進行改組,前題是上市經理對公司還有信心;

b.有條件批准 ( 非常可能 ),公司要滿足條件後再報新加坡交易所;

c. 無條件批准。

(三)公開發售前的準備(2周)

獲得新交所審批通過後,即開始公開發售前的準備工作,大約需要兩周,其中主要工作是經理人及公司決定公開發售價,簽署包銷或私下發售股票協議,提呈售股計劃書草稿供交易所和金融管理局批閱,向公司註冊局註冊售股計劃書,以及為公開售股進行宣傳。

(四)公開發售股票(1周)

宣布公開發售,通常申請認購時間至少七個交易日,公開發售股票截止後進行抽籤及分配股票。上市時間定為二天,通常在公開發售股票截止後第二個交易日開始進行發行後的股票交易。

有意申請第二上市的公司,也應該委任設在新加坡的主理商管理上市事宜。假如上市公司要公開發售證券,上市程序和申請第一上市的程序類似。若不公開發售證券,部分的上市規定可以放寬,進行審核的過程一般會縮短。在這種情況下公司只需在上市時發出一份資料備忘錄,而不需要發出售股計劃書。

3

上市費用

上市費用包括支付給新交所的上市費用和僱傭投資銀行、銀行、會計師等專業人士的承銷費、佣金、審計費、法律顧問費等。總體而言,中國公司赴新加坡上市的費用占其融資總額的5%-8%。

新交所所收取的初次上市費用,視公司所發行的股數而定。第一級股市與自動報價股市的初次上市費,最高分別不超過二萬新元與五千新元,其後每年的上市費,則分別不超過二千新元與一千新元。

公司僱傭投資銀行、銀行、會計師等專業人士的承銷費、佣金、審計費、法律顧問費等,這些費用的多寡,決定於公司與個別專業人士協商的結果。

此外,上市費用還包括一些綜合性費用,包括公司重組費用、印刷品和報紙廣告費、差旅費、多媒體推介和公共關係費用等。

4

優勢&劣勢

優勢:

新加坡股市是獨立開放的公開市場,上市條件明確。公司在尋求在新加坡上市過程中可以隨時與新交所聯繫、了解新交所的相關規定並討論上市前後遇到的各種問題。

中國公司在新交所上市可以融集外資,供公司進一步發展之用。新交所根據新型經濟發展而設計的上市標準,有利於新興而且具有潛力的中國公司在新加坡市場融資,在公司發展的最關鍵時期,給予公司最需要的資金。

新加坡股票市場的流通性較好,換手率(交易值/市值)高,市場是十分活躍的。

新加坡市場對製造業,尤其是高科技企業有更深的認識,估價較高。

企業上市售股,可以選擇發售新股或由股東賣出原有股份。公司上市後亦可以根據自身業務發展的需要及市場狀況,自由決定在二級市場上再次募集資金的形式、時間和數量。

新加坡沒有外匯及資金流動管制,發行新股及出售舊股所募集的資金可自由流入、流出新加坡。

在國際市場上市,有利於企業樹立更好的企業形象。

新加坡是中西文化交融之地。中國公司既可在新加坡得到文化上的認同,又可以登上國際舞台。

同時與國內A股相比:

A. 申請新加坡上市相對境內上市而言時間較短、成功率更高。

在目前A股發行上市審批制度下,企業要在國內主板上市,從改制、輔導1年,到通過證監會的發行審核委員會的審查,再到最後的發行上市,往往需要2至3年的時間。雖然證監會正在制定各項制度,以滿足所有符合要求的中國企業的上市請求,但鑒於目前核准制下發行上市的實際情況,近40%的企業上市申請不能獲得通過,企業發行上市仍將可能受到數量限制,從而影響了中國企業在國內申請上市的積極性和成功率。

相反,中國公司到新加坡上市由於上市程序相對簡單,準備時間較短,符合條件的擬上市公司一般都能在1年內實現掛牌交易。這非常有利於中國企業及時把握國際證券市場上的商機,在較短時間內完成融資計劃,為他們的進一步發展獲得必要的資金。此外,上市準備時間的縮短也有利於擬上市企業控制到境外上市的成本。