新加坡禁高糖飲料廣告

10月10日,新加坡出台了一項特殊的禁令:

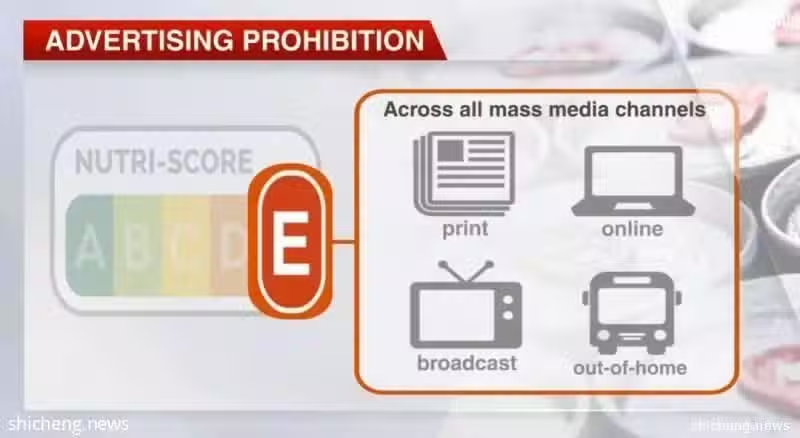

禁止在新加坡的電視台、報紙、廣告牌及其他的宣傳平台上出現高糖飲料的廣告。

這也是世界上第一個禁高糖飲料廣告的國家。

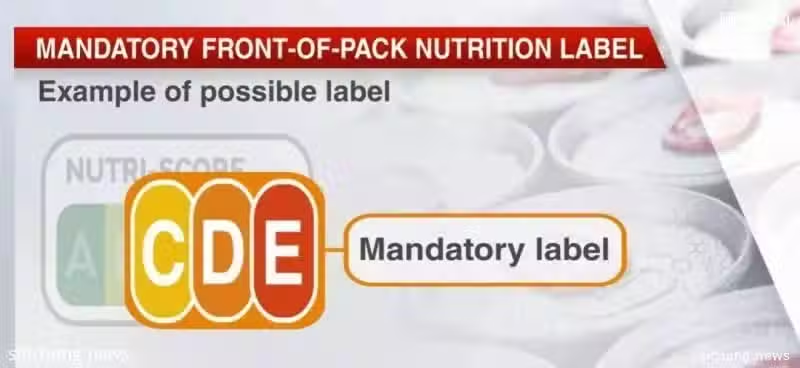

除此之外,新加坡還將對飲料進行分級。未來新加坡所售飲料的外包裝會以顏色標記,以區分飲料是健康、中性還是不健康。

那些高糖及含糖量中到高的飲料,必須在包裝正面貼上標籤,以表明它們是不健康的。

政策針對在新加坡售賣的所有飲料,包括軟飲、果汁、三合一速溶飲料、酸奶等各種形式的飲料在內,預計持續時間為4年。

據2018年新加坡全國營養調查顯示:新加坡人每日平均攝取60克糖分,比世界衛生組織建議的25克高出一倍不止。

另一組數據是,在新加坡,七分之一的成年人患有糖尿病,而研究顯示:每天多喝一瓶250毫升的加糖飲料,患糖尿病機率就會增加18%至26%。

所以這一次,為了國民的健康,新加坡決定對糖開戰!

2

糖的危害到底有多大?

2006年,世界衛生組織曾調查了全球23個國家人口的死亡原因,最終發現:長期嗜高糖食物的人,平均壽命比正常飲食的人要短10~20年。

而2012年國際頂級學術刊物《Nature》雜誌的一篇文章,更是直接指出:糖就像菸草和酒精一樣,它的危害遠在脂肪和卡路里之上。

除了會導致肥胖、糖尿病,糖還與心臟病、高血壓、通風、齲齒、腎結石、營養不良、癌症等疾病密切相關。

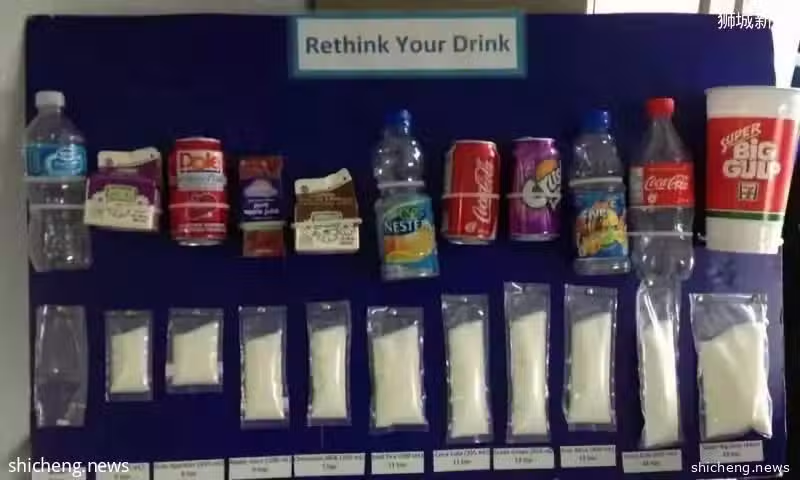

(假如把飲料裡面的糖拿出來)

研究發現,每天多喝 1 份含糖飲料,冠心病的風險就增加 16%,大量喝碳酸飲料的人痛風發病率比不喝的人高20倍。

更可怕的是,糖具有極強的成癮性。相信很多人都聽過《王牌特工》里的這句台詞:糖的成癮性是古柯鹼的 8 倍,但它是合法的。

權威科學雜誌《自然》上曾刊登過相關研究: 糖分會對體內激素產生影響,使大腦不斷發出要攝入糖分的訊號,即使肚子飽了也還會想繼續吃。於是就會越吃越想吃。

3

一個被隱藏了50多年的食品騙局

事實上,早在1964年,英國營養學家約翰·尤德金就發現了糖對健康的危害。

他也是最早宣稱糖是肥胖和心臟病的主要原因的科學家之一。

但當時的糖業協會收買了幾位哈佛醫學院的教授和權威醫學期刊NEJM,在之後幾十年的時間裡,持續刊登「糖無害、脂肪有害」的主題文章。

以至於當時人們的注意力都放在了脂肪上,最終因為糖分攝入過多而引發各種疾病。

一直到2016年,JAMA Internal Medicine雜誌揭露了這個騙局。

人們才反應過來,原來糖也是健康的殺手。很多國家也開始陸續針對糖採取抑制措施。

畢竟,我們平時攝入的糖分實在超標太多了!

《中國居民膳食指南》提出:每人每日添加糖攝入量不超過50克,最好限制在25克以內。

但事實上,我們每天攝入的糖分根本不止這一點:

一罐330毫升的可樂,含有約35克的糖;

一瓶430毫升的果汁,含有約45克的糖;

一瓶340毫升的「零脂肪」乳酸菌,通常含有超過50克的糖……

從早上的咖啡、豆漿、八寶粥、饅頭,到中午晚上吃的紅燒肉、西紅柿炒蛋、糖醋排骨,再到平時的蜜餞、辣條、巧克力......

哪一樣離得開糖這種調味品?

4

全球各地與糖的戰爭

英國

2018年4月,英國正式向含糖量高的軟飲料徵收「糖稅」。

每100毫升飲料如含有5克糖,需繳納每升18便士(約1.60元人民幣)糖稅,含有8克以上糖,需繳納每升24便士(約2.13元人民幣)糖稅。

政策公布後,大多數品牌的軟飲料都為了少繳稅而更改了配方。

墨西哥

除英國外,全球還有四十多個國家和地區對含糖飲料進行徵稅,包括愛爾蘭、法國、南非、菲律賓、匈牙利、挪威、智利以及墨西哥。

墨西哥從2014年開始對糖徵稅,含糖飲料的消費量在第一年下降逾5%,第二年下降近10%。

預計到2022年,將減少20萬‖型糖尿病病例,2萬多中風和心臟病病例,1.89萬死亡人數。

美國

除了在多個州徵收糖稅,美國還發起了一場口號為「少喝甜飲料、生活更美好」的「減糖運動」。

這場運動由美國健康教育協會、美國癌症協會、美國糖尿病協會共同發起。

超過100個組織以及紐約、洛杉磯、華盛頓等多個大城市的健康部門都做出了積極反應。

中國

近年來,我國也屢次推出減糖控糖的政策。

從2016年開始,我國就開始在全國範圍內重點開展「三減三健」專項行動,推行「減鹽、減油、減糖,健康口腔、健康體重、健康骨骼」的健康生活方式。

2019年2月15日,國家衛生健康委辦公廳組織制定《健康口腔行動方案(2019-2025年)》,開展「減糖」專項行動。

中小學校及托幼機構限制銷售高糖飲料和零食,食堂減少含糖飲料和高糖食品供應。

參考資料:

新京報網《新加坡禁高糖飲料廣告,1/7成年人患糖尿病》

央視網《美國發起減糖行動》

虎嗅網《救命的糖稅》

丁香醫生《過量攝入糖分有風險,你吃了多少「隱形糖」?》