即日起到2022年1月17日,新加坡人和企業可以就明年2月發表的2022年財政預算案,向財政部提出看法和建議。

新加坡財政部、民情聯繫組和人民協會聯合發表文告說,國人可以在這六個星期內,針對如何在后冠病時代蓬勃發展、如何加強社會凝聚力以及協助新加坡為更綠化、更能永續發展的未來做準備等課題提出意見。

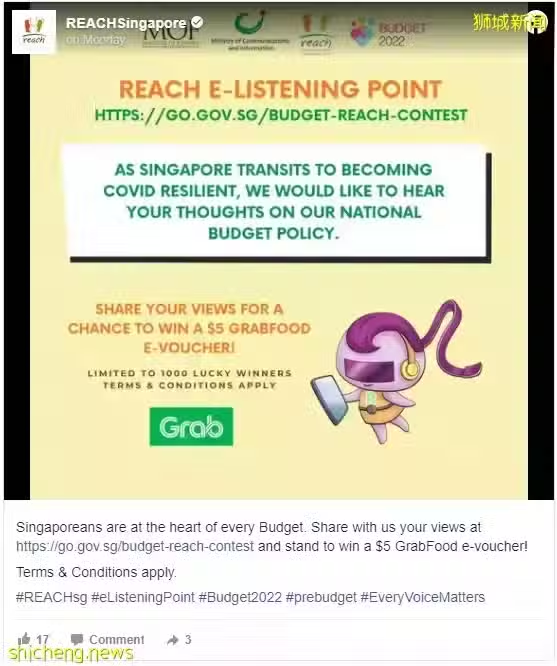

他們可以上新加坡預算案的官方網站、民情聯繫組的預算案網站、民情聯繫組的Facebook和Instagram頁面,以及人民協會的「問問咖啡友Ask Kopi Kakis」網頁分享看法。另一方面,民情聯繫組會展開線上調查,人協及屬下的基層組織也會通過虛擬的「問問咖啡友」平台收集國人對預算案的意見。

新加坡建國以來都在「未雨綢繆」「居安思危」和「高瞻遠矚」的大原則下部署經濟和社會建設,政府謹慎理財的治國風格,也一直貫徹到預算案的規划上。

新加坡政府審慎理財、照顧後世子孫的做法可謂是「投資未來」的一大體現。觀乎往績,新加坡政府往往能夠提前規劃,未雨綢繆。

面對科技革命及人口老化帶來的新挑戰,本次的財政預算對科技亦著墨不少。

新加坡財政部長王瑞傑總結新財政年度預算案時講到:

「我們不只要照顧好這一代人,也要照顧我們的孩子,和孩子的孩子。這是我們必須堅守的核心價值觀。」

1 新加坡求共富

2006年,新加坡率先以「經濟增長紅利」的名義向成年國民直接派錢,其最新的財政預算更是迎來近十年來第三次「全民派錢」,並為不同階層的市民「量身定做」,確保政府開支用得其所。

在最新的財政預算案聲明中,新加坡財政部長王瑞傑宣布向國民分享11億新加坡元,所有滿21歲國民可按個人收入獲得100至300坡元不等的「紅包」,預計約有270萬人受惠。儘管此次新加坡派錢的金額約為「關愛共享計劃」的一半,但其背後所突顯的公共財政理念,卻截然不同。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾認為,新加坡的派錢政策注重全民分享經濟增長成果,表現在政府主動將派錢與扶持低收入階層掛鉤。

「全民共富是新加坡政府施政最大的考量之一,當中便包括貧困人口的後代會否遭遇階層固化等問題。」

吳木鑾副教授坦言,雖然國家的經濟增長不可能為所有人帶來益處,但新加坡政府注重經濟發展造成的差異,尤其是容易受到經濟變化影響的那部分人,強調政府的公共財政理念「是讓老百姓覺得他們跟新加坡一起成長」。

2 新加坡重安居

除派錢之外,新加坡還運用公共財政協助市民置業,同樣是財富再分配的體現。

在最新的財政預算案中,新加坡提高了買房稅項,同時為協助年輕人置業,特別推出2,000個「先興建、後銷售」的組屋單位,主要是協助單身、離婚、現正租住組屋的租戶,以及缺乏收入證明的年輕夫婦可以提早置業。

與此同時,新加坡政府亦增加「近居購屋津貼」(Proximity Housing Grant)的金額,最高津貼高達3萬新加坡元。近居購屋津貼早於2015年推出,主要是鼓勵年輕人靠近父母居住,有逾一萬個家庭受惠。「新加坡有八成人都住在公共房屋,社會可以不平等到哪裡去?」

吳木鑾副教授指新加坡的「組屋政策」令八成國民處於「同一起跑線」,因此,新加坡在推動社會階級向上流動方面,是發達經濟體中做得比較好的。

「當政府面對社會經濟增長帶來的貧富差距時,最好的做法就是讓其他的人也受惠於經濟增長。」吳木鑾副教授這樣解釋「共富」。新加坡政府的新財年預算案,反映了政府在幾個方面設法尋求平衡的思考:

在緩解當下這一代人民的生活需要,以及為下一代增加國庫積蓄間的平衡;

在加強和拓展經濟建設為國家開源,以及緩解弱勢與低收入群體和年長一代的需要間的平衡。

不管是不是大選年,預算案的這些思考估計要延續好幾年,特別是考慮到國際局勢如貿易保護主義抬頭、中美在戰略上不斷角力等所造成的全球經濟前景不明朗。

新加坡在加速經濟轉型之餘,也須要有一定的社會後盾來緩解民生需要,這兩種需要對國家財政與資源分配會形成拉力,需要政治智慧與同理心來妥當布局。過左或過右的預算案都不利於國家和社會的持續發展。