讀小學時,當年的低年級的華文課文多數是押上韻的,容易朗朗上口。小一上的《華文》第一課課文,今天尚能記憶猶新。記得課文是這樣的:「哥哥大,弟弟小。哥哥跑,弟弟也跑。哥哥跳,弟弟也跳。」

那時候我們讀到「哥哥」時,念的音是「ㄍㄜ ㄍㄜ」,都是陰平聲。這裡特地以注音符號標註而不用漢語拼音,因為我們在上小學時,學的是注音符號。過了好長的時間,或許是聽了廣播電台,我才懂得念成「gēge」,也知道「爸爸」「媽媽」「姐姐」必須念成輕重音。

(六十年代小學華語課本。圖源:林恩和)

仰之彌高的「官話正音」

早年新加坡學校里,華文老師一般不注重語音的規範,不單是捲舌音和平舌音搞不清楚,sh和 s、ch和c、zh和z不分;撮口音、彎口音經常念錯,「劇院」和「妓院」、「學子」和「鞋子」讀出來同聲同調。

更甚的是老師來自不同籍貫,造成課堂上南腔北調百鳥爭鳴。有些源自閩籍的老師會把「福建」念成「胡建」、「分數」讀成「婚數」;粵籍老師念「光輝」為「光飛」、「老虎」為「老甫」;潮籍老師教我們「有邊(biang)讀邊(biang),無邊(biang)讀中間(jiang)」。

我把當年這種讀音混亂情況寫出來,心裡絲毫沒有嘲笑的念頭。只是想告訴大家,我們飽含百年滄桑的華語,如何一步一步艱辛地走出來。作為孤懸海外華語大家庭的一員,語音規範是一種奢侈,「官話正音」天高皇帝遠,仰之彌高,大可不必像今天那麼樣地去重視。

魯迅在《門外文談》里不也這麼說:「現在碼頭上,公共機關中、大學校里,確已有著一種好像普通話模樣的東西。大家說話,既非『國語』,又不是京話,各各帶著鄉音,鄉調,確又不是方言,即使說的吃力,聽的也吃力,然而總歸說得出,聽得懂,如果加以整理,幫它發達,也是大眾語言的一支,說不定將來還是主力」。對我們來說,能掌握華語就心滿意足了。多元語音混雜共存,反而更能體現華語的包容和共生的性格。

(新時代國語教科書·第三冊。圖源:林恩和)

官話教學成為新加坡新學堂的共識

一百多年前中國維新派發起維新變法,主張「廣設學堂,提倡西學」。1901年清政府面對壓力,實行「新政」,頒布「興學詔書」,效法西方和日本學制,新式學堂大量湧現。

流風所及,新加坡華文新學堂的設立,與中國幾乎同步。1905年廣肇養正學堂創辦,首開風氣。接著道南、應新、崇正、端蒙、啟發、育英、通德、南溟等新學堂,如雨後春筍,紛紛成立。

1905年,大清駐叻(編註:石叻坡,即新加坡)總領事署在新加坡倡導「官話正音」,各幫(方言群)華人紛紛響應,土生華人(峇峇)不落人後,在「 打球閣」會所開講「正音」,由總領事署派人充當教習。

(端蒙學校。圖源:林恩和)

新學堂雖說分別由各幫華人創辦,道南、崇正、通德屬閩幫;應新、啟發屬客幫;育英、南溟屬瓊幫;養正、端蒙分屬粵幫和潮幫。各幫華人在辦學時,一致採用「官話」教學,收生也不分彼此。維新派的戊戌變法,在中國遭遇挫折,在南洋卻激活華人意識,打破華人以「幫」為特色的方言族群藩籬。依靠辦新學、用官話,新加坡華人無意間實現了族群的整合。

從人人爭當倉頡走到「國語統一」

中國清末,國勢積弱不振,洋務運動、維新變法,你方唱罷我登場,力求革新圖強。刨根究底,「漢字」竟然被認定為罪魁禍首,現在看起來,令人覺得不可思議,難於理解。

1892年,來新學習英語四年的歸國青年盧憨章提出「切音新字」,成為首創音字的元祖。此後舉國學者,如醉如狂,人人爭當倉頡,各種拼音方案紛紛出籠。「統一語言,以結團體」成為共識。統一語言的主張,競相投入創立拼音新字,以取代被視為「落後」的漢字。

宣統二年(1910年)清朝學部頒布「編訂官話課本,編輯各種辭典」。1919年,中華民國教育部第七號令公布:「『國文』均改為『國語』」。短短几個字的命令,建議小學教文言的「國文」改為教白話的「國語」。在「言文一致」和「國語統一」的訴求下,國音運動發展成為層面更廣的國語運動。

地處南方,式是炎荒的叻地,化外之民,文教不興,自然缺少「公知」,也遠離南北方言孰為國音之辯。蕭規曹隨,當年叻地學堂,採用何種國音,難以稽考。

1927年,上海商務印書館編印《新時代國語教科書》,全部採用語體文編寫,做到不摻雜文言。隔年,新加坡學堂跟進,開始「國語」白話教學。

石叻腔、聯邦腔、印尼腔各行其道

記得讀小學時,最初用的字典是《學生國語字典》,後來相繼買了《辭淵》、《王雲五四角號碼辭典》。這些字典辭典,採用ㄅㄆㄇㄈ注音符號,注的音是民國教育部審定的「國語正音」,許多字的讀音跟今天《新華字典》漢語拼音的「普通話」大相逕庭。

比如「角色(juésè)」,當年的讀音是「jiǎosè」,「攜手(xiéshǒu)」是「xīshǒu」,「成熟(chéngshú)」是「chéngshǒu」;「風」、 「鳳」不像今天讀成「fēng」、「fèng」,而是「f ōng」、「f òng」,蒙古的「蒙」 (méng)念「mōng」,「翁(wēng)」 是「wōng」。

受方言影響,我們當年在學校里學的許多字,其音調與「正音」還是有差別的。比如發第三聲的「鐵」(tiě),我們習慣讀作第四聲的「tiè」;「吃」(chī)是陰平,讀作去聲的「chì」。

「五里不同音,十里不同調」,同樣地處南洋,採用同樣課本的印尼、聯邦(指前馬來亞聯合邦),華語的發音也與新加坡有所差別。比如聯合邦的華人把「新加坡」(xīnjiāpō)說成「xīnjiǎpō」,「加」發為第三聲,「很了不得」說成「幾厲害一下」,新加坡人總愛把這稱為「聯邦腔」,其實是「五十步笑百步」,新加坡華語在別人眼中不也是「石叻腔」。

印尼華人受印尼語影響,說起華語音調短促,四聲難分,特別是「人」,發音如英文「R」的顫音。新加坡華人說到「人」時,也有同樣的毛病,只是顫音不像印尼華人顯得那麼重罷了。

地方特色展示華語的多元

二戰之後,新加坡殖民地教育部門提出「十年教育計劃」,規定華校教科書內容必須去中國化,強化本地色彩。1947年之後,標榜「馬來亞聯合邦、新加坡教育部審定」的教科書紛紛出版。新版教科書把許多本地特有詞語納入教材,比如胡姬花、榴 、紅毛丹、山芭、巴剎等。新加坡教科書在保存、傳承和傳播這些富有地方色彩的特有名詞,居功至偉,不單豐富了華語的內涵,也造就南洋華人寶貴的文化遺產。

所謂「一方水土養一方人」,一方水土也孕育出不同的鄉音。語言變種或語音差異,是在地的環境、文化、社會等不同因素導致。一般來說,語言標準化和語音一致化,依靠的是國家意志和權力介入,地方語言的出現,則是身份認同和鄉土情感的需要。一般學者喜歡強調語言的規範和標準化,好像做不到這點,會造成溝通的不便和學習時間的浪費,甚至把它視為語言的災難。

新加坡獨立後,為精簡華語當作第二語言的學習,曾經強調讀音和詞語應與漢語普通話無差別地保持一致,因此提議取消本地常用的「巴剎」,改用「菜市場」,「巴士」改稱「公共汽車」,「德士」改為「計程車」;一些大家習慣使用的日常視頻名稱,比如「菜頭粿」改為「蘿蔔糕」;「黃梨」改為「鳳梨」等,讓大家一時轉不過彎來。「系(jì)好安全帶」也因改用簡體而說成「系(xì)好安全帶」。「強扭的瓜不甜」,由於用語習慣難於改變,只好不了了之。

文學成就華語、華語造就文學

新加坡從自治到合併組成馬來西亞時期,很慶幸地華文教科書這一塊,尚未受到公權力的關注。當年華校課本,還保留著「文學的國語,國語的文學」這民國教科書傳統。小學《華語》課本編者會細心挑選一些新文學作家的作品,編進課本里。五年級《華語》課本的一篇課文《一個小農家的暮》,就曾深深地觸動我:

她在灶下煮飯,新砍的山柴,必必剝剝地響。

灶門裡嫣紅的火光,

閃著她嫣紅的臉,閃紅了她青布的衣裳。

他銜著個十年的煙斗,

慢慢地從田裡回來;屋角里掛去了鋤頭,

便坐在稻床上,調弄著只親人的狗。

他還踱到欄里去,看一看他的牛,

回頭向她說:「怎樣了,我們新釀的酒?」

門對面青山的頂上,

松樹的尖頭,已露出了半輪的月亮。

孩子們在場上

看著月,還數著天上的星:「一,二,三,四……」「五,八,六,兩……」

他們數,他們唱:

「地上人多心不平,天上星多月不亮。」

為什麼把「傍晚」稱作「暮」?小小年紀,似懂非懂,只覺得特別,感到新鮮。就是這麼一個小農家的暮,讓我的心兒,早早插上文學的翅膀,在場上孩子們數著星星聲中,翱翔在充滿詩意的夜空。

(本文刊於《我城我語》,2025年出版,可在各書店購買)

作者:

林恩和,一手販書,一手寫作。

偶作二書:《我城我語》《我城故事》,聊以自遣。

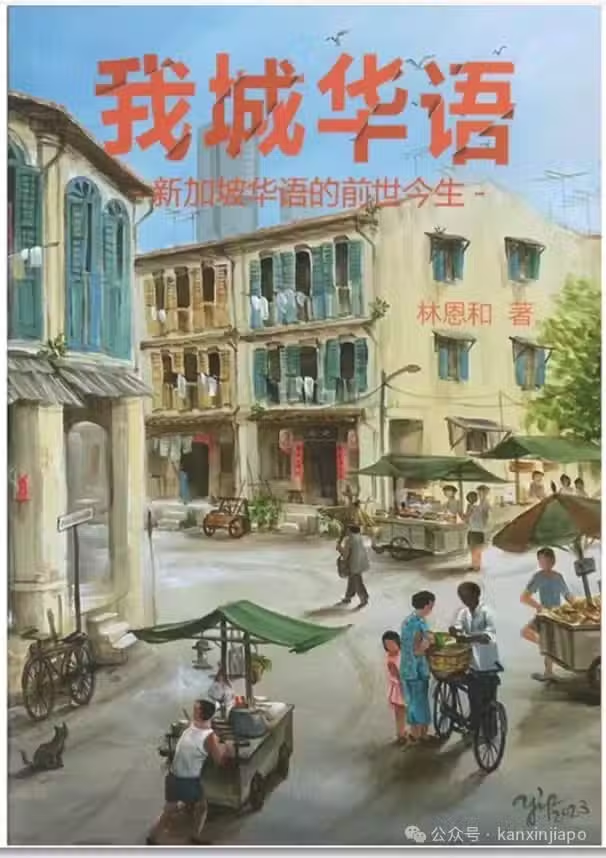

這本書不僅細緻回顧了新加坡華語的歷史與特色,還深入分析了它在塑造新加坡文化和華人身份認同中的重要作用。無論你是語言學愛好者,還是對新加坡多元文化充滿好奇,這本書都會給你帶來全新的視野和啟發。

為什麼你不能錯過這本書?

1. 精闢剖析新加坡華語的獨特語言現象

2. 透過歷史與文化的視角,解讀語言背後的社會變遷

3. 內容豐富,兼具學術深度與通俗易懂

Alex丨編輯

Alex丨編審

林恩和丨圖文