ONLab在線 No.85

PART 01 感想

在國大教授的一門課是「亞洲都市與鄉村更新」,學城市與建築歷史的人,總在呼籲保護與再利用歷史性建築。然而,搞規劃的人聲音往往更大:「什麼都要保護,哪有空間發展?」尤其在土地資源有限的新加坡,如何提高土地利用率是政府最為關注的問題。 人類需要多少建築面積?現存建築得到充分利用了嗎?我常常在想這些問題。無論是都市還是鄉村更新,其本質是要積極有效地提升現有資源的利用率。什麼是資源?該如何辨識與定義資源?該如何有效利用現有資源?會館建築是否也是一種資源?

早期移民赤手空拳南來,會館曾是鄉親尋求幫助與慰藉的所在,許多會館在有遠見的頭家帶領之下,集資購買或是興建會所,留下豐厚產業。隨著社會的發展,早期社團所承擔的社會責任,更多地為政府所接管,百姓與會館的關係日漸疏離,會館也面臨未來發展的擔憂。

另一方面,由於歷史原因,很多會館建築的地理位置優越。除了將部分空間出租以收取租金維持會務。一般說來,只有會員才知道會館設施的存在,即便是會員,去會館的次數也是有限。雖然會館偶爾會舉辦對外公開活動,一般民眾鮮少有機會進入會館。

若不是有人帶領,即便經過會館建築多少回,都不會知道裡面是別有洞天。會館通常設有活動大廳、會議室、辦公室等。令人驚嘆的是,很多會館收藏著大量名家字畫匾額,大多是所屬會員捐贈或是歷屆慶典收到的饋贈,例如,南安會館的潘受書法、安溪會館的林子平畫作、惠安公會的石雕。。。

若是想要體驗新加坡華族文化,除了去宗教場所,會館也是寶藏所在。農曆新年、清明節、中元節、中秋節。。。甚至各地、姓氏、行業的特殊儀式慶典,都能在會館見到,傳統儀式的熱鬧與主辦者的熱情,比起中國是有過之而無不及。

上周日參加林志強先生的牛車水義務導覽,途經各處華人社團建築,一班人馬只能仰望門外名家題寫的匾額。到了水車路的鶴山會館,透過趟櫳門,隱約可見會館內部陳設,多虧李國梁先生帶領入內,談起鶴山會館與醒獅團的歷史,才知道廳堂高處玻璃櫃里珍藏著舞獅頭,都是額頭繡著王字的獅王。 會館建築與歷史文化,目前僅僅被視為各家社團的資源,在宣傳普及新加坡歷史的時候,會館能否作為一種資源加以展示與利用?不僅是教育年輕一代的國人,對於遠道而來的遊客而言,想要體會新加坡在地文化,走進組屋區,走進小販中心,也可以走進會館嗎?

當政府為推廣新加坡華族文化興建場館設施時,能否協助會館敞開門戶秀出歷史?讓民眾走進會館感受篳路藍縷的過去?讓會館成為所在街區的獨特公共空間?我的自言自語,成了今年這門課的第一個作業,讓學生走進會館,記錄他們眼中的會館建築,期待他們的觀察結果,這也是教學相長的一種樂趣。

PART 02 2019年8月25日牛車水導覽感觸

「扛著墓碑講歷史:百年牛車水」是林志強先生義務組織的活動,以豐富詳實的史料介紹新加坡歷史,論及眾多歸葬於武吉布朗的華族先驅。這個導覽不定期舉辦,第一次參加,受益良多,寫下自己的一些感觸。

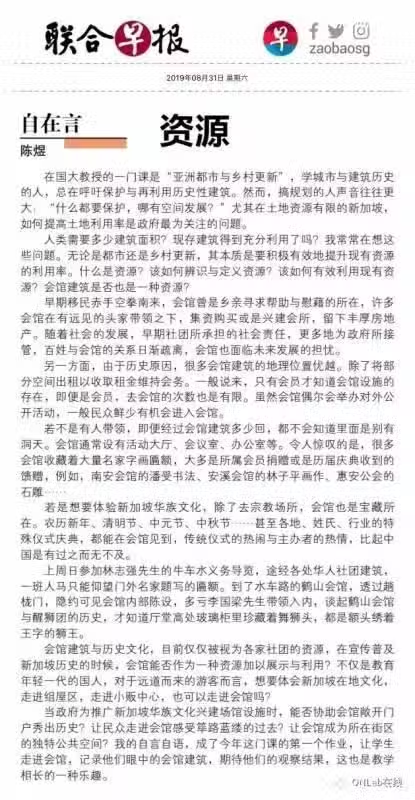

林志強先生的導覽裝備,負重前行,在熱帶艷陽下講解。

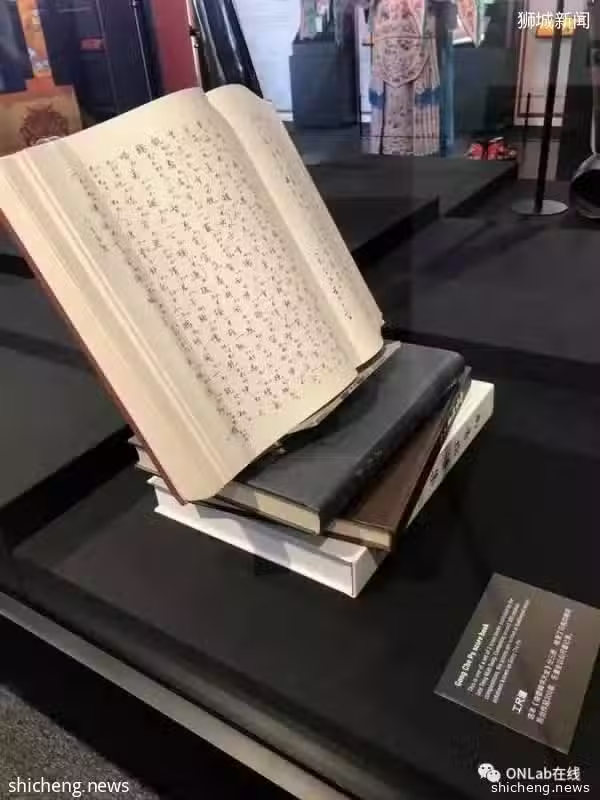

為了現場講解,林先生準備了幾本A3冊子,收錄大量歷史圖片。

大坡保留著眾多會館,可惜大多關門閉戶

周日上午十點的武吉巴梳,人影寥寥

看著潘受題寫的牌匾,一般人不會知道樓上的湘靈世界

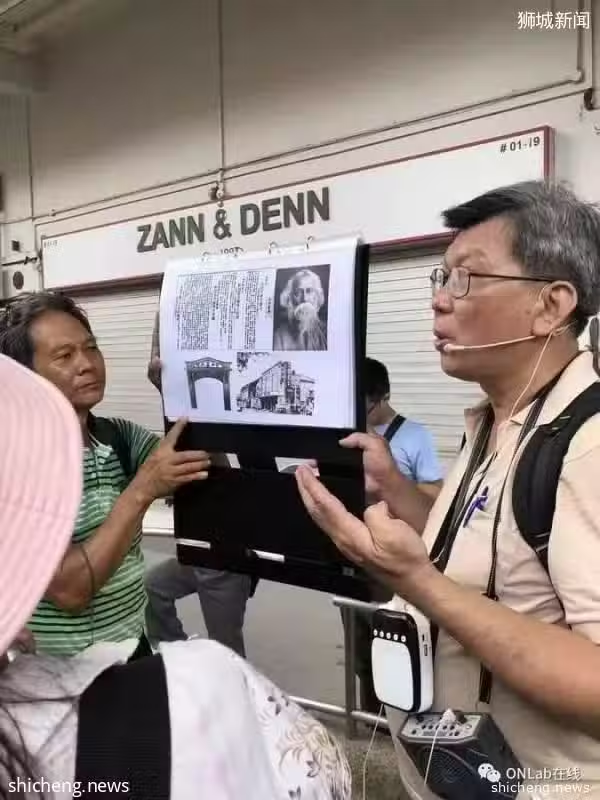

偶遇精武會的晨間活動,多麼親切的廣場行為

金蘭廟舊址,如今成了金蘭公園

大坡不大,遺憾的是我們了解的太少

車務差館,經過多少次?

新加坡店屋

多少學建築的跑來參觀Duxton Hill,多少人知道這風水寶地的故事?

聯排式住宅還是店屋?

鶴山會館的趟櫳門

在李國梁先生的帶領下,得以進入鶴山會館

玻璃櫃里的新加坡獅王

牛車水民眾俱樂部,要了解新加坡人的生活,去CC看看

新近開設的牛車水文物館

介紹新加坡華族戲曲文化

介紹南音,去湘靈音樂社看看吧!

介紹潘受,去南安會館看看吧!

牛車水擠滿賣義烏小商品的店鋪,珍貴的歷史文化資源卻被忽略

每年中秋節的燈飾,不說嫦娥了,看看這些。。。