文 | 華商韜略 遺墨

香港變得無足輕重,但新加坡依然越來越重要,這是為何?

新加坡和香港作為曾經的「亞洲四小龍」,在90年代亞洲經濟崛起中擔當了重要角色。他們最為人們熟知的,就是世界第三大金融中心(香港),世界第四大金融中心(新加坡)的地位。

縱觀兩者歷年的GDP數據,可以發現香港曾一直穩居新加坡之上。

1960年至1997年,香港的GDP大約是新加坡的兩倍,1997年至2010年之間香港的GDP也遠超新加。然而直到2010年開始,局面突然被逆轉了。

新加坡居然在經濟上逆襲了香港!

這事還得從頭說起。

如今,香港以高房價、金融聞名,脫實向虛的很。但曾經,香港可是亞洲製造業發展的「弄潮兒」,李嘉誠起家就靠塑料花製造業。

在20世紀60年代初,香港的製造業已經成為了「亞洲四小龍」的龍頭。而彼時,新加坡被迫從馬來西亞獨立,還在為如何「謀生」而發愁。

然而,從20世紀70年代開始,新加坡的製造業開始快速發展。

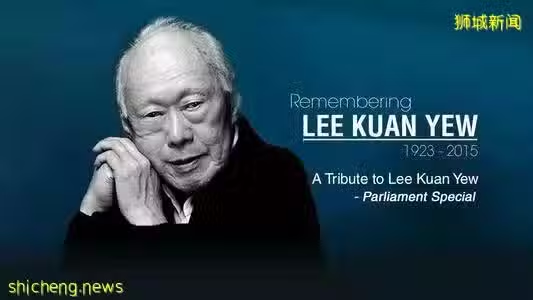

70年代末,在李光耀的帶領下,新加坡官方開始了大刀闊斧的經濟改革,通過引進外資和國外先進技術,從勞動密集型產業向技術密集型產業過渡,成功建立起以電子電器、石油提煉、機械製造為主體的製造業,成功跟上了西方國家調整的步調。

此後,新加坡的製造業發展呈現出逐年穩步上升的態勢,其製造業GDP占比幾乎從未低於20%,高時甚至超過25%。

新加坡生產了全球大約60%的微陣列、35%的熱循環儀和質譜儀,占據了全球10%的製冷壓縮機市場、30%的助聽器市場以及70%的半導體引線焊接機市場……這些已成為新加坡經濟的重要引擎。

精密工程製造業,其產值占國民生產總值的25%左右;電子產業中,新加坡生產了全球約20%的半導體設備。

在製藥行業,全球收入最高的10種藥品中有4種在新加坡生產,製造業為45萬新加坡人提供了就業機會,占整體勞動力的12%。

而反觀曾經的龍頭香港,卻因為種種原因始終未能完成製造業轉型,導致技術密集型產業大規模遷往內地,製造業從此逐漸顯現出空心化的現象,工業GDP占比僅有7%,製造業GDP占比更是僅有1%。

特別是1991-1997年間,香港股價和房價的增值共計7萬億港元,而這恰好等於香港在這7年間GDP總和。也就是說,這期間的香港經濟全靠股價和房價撐著,製造業貢獻可以說是微乎其微。

到了1998年,香港才意識到「要成為在發展及應用資訊科技方面的全球首要城市,尤其是在電子商業和軟體發展上處於領導地位」,隨即公布數碼港計劃。

可惜為時晚矣。

2009年,86歲的李光耀在接受《海峽時報》專訪時提起香港地產商:「他們製造出什麼行銷世界的產品了嗎?沒有!」

兩年後,這句話被收錄進《新加坡賴以生存的硬道理》之中,以此告誡和警醒新加坡——什麼才是真正的生存發展之道。