舊亞洲保險大廈現在是雅詩閣來福士服務公寓

今天獅城的中央商業區,數十層高的辦公樓鱗次櫛比,使我們難以想像只不過在五六十年前,一座18層高,名叫「亞洲保險大廈」的建築,竟是全城第一高樓,甚至是全東南亞第一高樓!

那時候,我年紀小,如今搜索兒時記憶,僅存這棟大樓的模糊印象。應是小二第一次投稿《星洲日報•兒童園地》僥倖成功,小舅父特地開車載著我,拿著稿費單往報社領稿費。報社離亞洲保險大廈不遠,也許是在這一趟特別的車程中我第一次遇見了它。

走在建築潮流尖端

亞洲保險大廈由留英的新加坡先驅建築師黃慶祥設計。筆者數年前於本欄書寫舊南洋大學行政樓時,曾提及他。是的,他也是南大行政樓的建築師。這兩座標誌性建築一西、一中,風格截然不同,恰好顯示出這位建築師所受的西方專業訓練,以及他自身東方的根。

落成於1955年的亞洲保險大廈,建築式樣屬「裝飾藝術」之流線摩登式。裝飾藝術起源於1925年的歐洲,盛行於1930年的歐美,是繼「新藝術」之後一種擁抱簡練線條、幾何形體和新材料的風格,體現在建築和建築以外的設計領域如珠寶、家具、用具。它裡頭又有兩個方向:其一,與古典主義結合,將古典元素「風格化」並靈活運用,前期為大家介紹的舊勞工部大廈是個例子;其二,偏向現代主義,多不設裝飾而以水平線和圓弧來突出其時代感,亞洲保險大廈即一範例,並走在當年獅城建築潮流的前端。

1930年代流行的式樣,到了1950年代還算前衛麼?算!這是因為當年不似今日,一個式樣從原產地飄洋過海到另一處,需要更多時間,更何況1930年與1950年之間,還包含了一場世界大戰的隔斷。

這棟鋼框高樓從設計到完成用了8年時間——業主得說服有關部門要突破條例建那麼「高」的大廈,打地基時遇土質問題得放緩進度仔細研究,皆是原因。

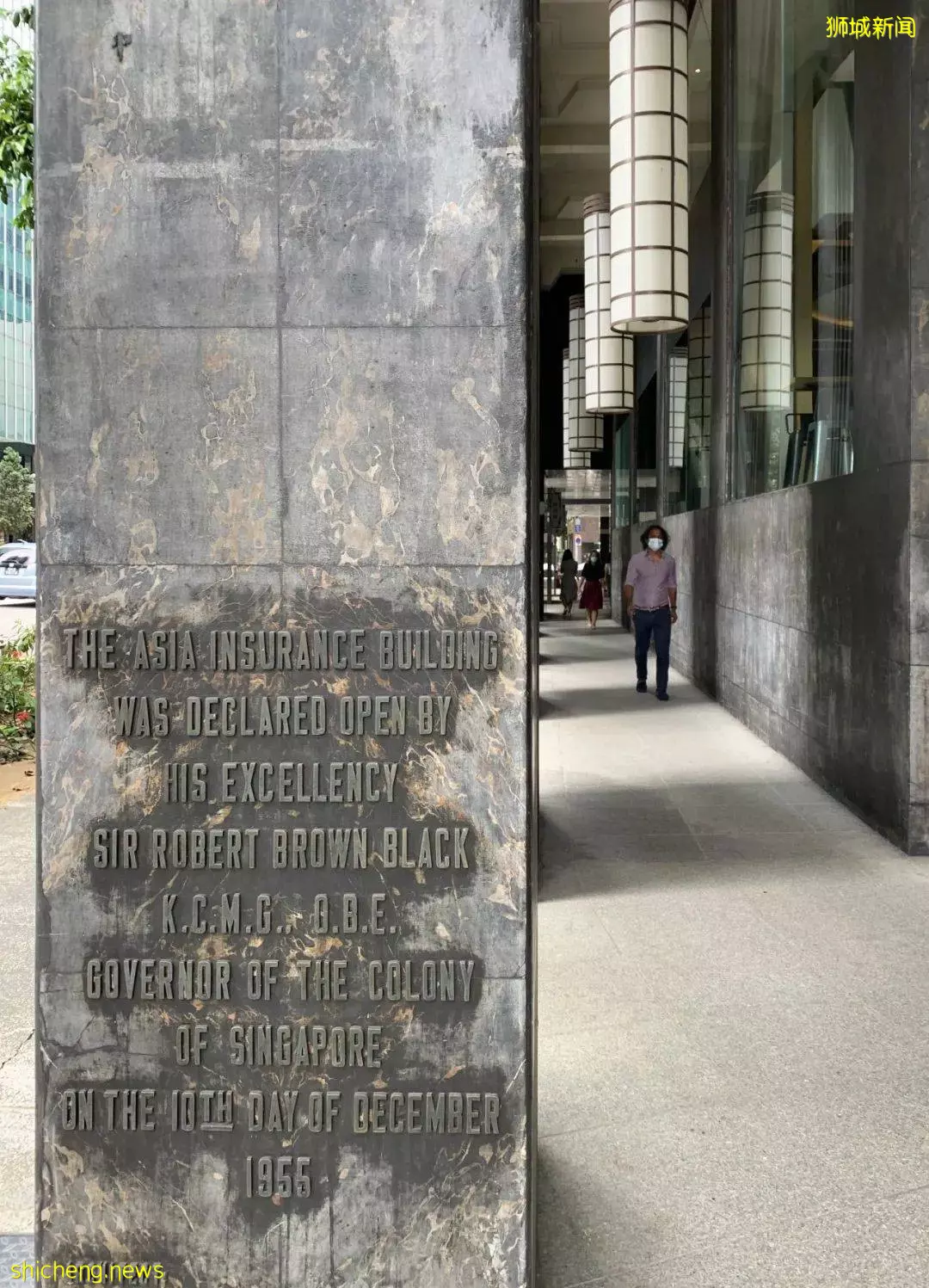

舊亞洲保險大廈1953年奠基、1955年開幕的記錄仍標誌在主入口兩旁的大理石柱上

從沒想過與它結緣

亞洲保險大廈肯定是市區里的地標。它的風華在舊照片中最容易感覺到。無論是在海上、陸上拍攝它,它總是一群建築物中之最出眾者。不僅僅因為它最高,還因為它的造型確實特別:建築師充分利用它置身於公路交叉點之優勢,在轉角處為它築起一座圓塔,還冠以一頂螺旋型鋼冠;竟沒有任何一棟樓與它相似!

從沒想過與它結緣——從小到大,我們膚淺的關係只限於我的路過。主因是此乃一家保險公司的辦事處。保險當年並不普遍,我家大人沒為家中各人購買最基本的人壽保險,更遑論買意外險、火災險——有時三餐都成問題,哪有餘錢做這等事!及至我工作了,終於買了第一份保單,卻不來自這一家。亦無其他事與這棟樓里的任何租戶有關,因此,數十年未踏入裡面半步。

但到了忽然和它結緣時,竟與之頻頻接觸,有段時期幾乎每月一次。這多麼像那捉摸不定的友情:當緣分未到時縱使面對面也不真正相識,當緣分來時則經常會面,水乳交融。然後,然後呢?不又回復那偶爾的擦身而過,打個招呼。

參與項目設計管理

一切從在建築師專業範圍內,加入跨國房地產開發集團工作開始。甫走馬上任便獲知其服務公寓公司已購得亞洲保險大廈,並欲將它改造為服務公寓。我的職位原負責某些海外項目的設計管理,但由於有保留古蹟的專長,也被派加入這個團隊參與相同性質的工作。從此常與這座大樓接觸,把它里里外外都看透。

這個保留與改造的項目,自有其建築師、工程師、室內設計師等組成的專業隊伍負責;設計管理者的任務是給予適當的意見,確保設計和成品符合業主的要求。我特別注重舊瓶新酒必須遵循保留古蹟的大原則。

無數次的討論、更改、測試,定下了方向而進入施工階段,團隊和我一路跟進,直到獲得成果。整體成績頗令人滿意,而我最感欣悅的包括以下三項:

配合新用途所添加的新面積「隱藏」在高樓頂部,且以玻璃幕牆「包裹」,不與老建築爭鋒

老建築外部原有的大理石面飾全部清洗,保留,並以不露面的鋼針加固以解決其已鬆脫的問題;

原有50年代的鋼框玻璃窗一律保留,僅玻璃更換以提升其隔音功能,使服務公寓內部不受路邊車聲干擾。

當亞洲保險大廈2006年被購時,它還未被法律保護,換句話說,在理論上可被拆除而徹底重建。非常幸運這不是新業主購買它的目的,因此也引出我和它的一段緣分。而這故事有個美好結局:2007年它被列為受保留建築,團隊的項目更獲頒2009年市區重建局舊建築修復獎。

(作者為本地建築師兼作家)