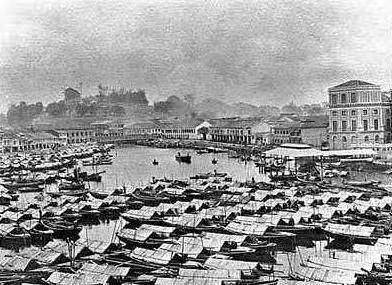

1819年。此時的中國還處於嘉慶皇帝的統治之下。這一年,英國殖民者在馬來半島的最南部,尋找到了一塊殖民地,並在這裡建立了一座城市。而這座城市,就是今天的新加坡。對於新加坡的印象,很多人無非是持有這兩種觀點:有的人認為,新加坡是一個以華人為主的國家,因此新加坡人和我們中國人是一家人;另一種觀點則認為:新加坡僅僅是華人國家而已,但是並不和我們是一家人。甚至新加坡有的時候選擇和美國進行結盟打壓中國。

因此對於這一點,很多人對新加坡懷有一種不滿的態度。其實新加坡的真實情況,並不是可以這樣簡單的進行論斷。其實,對於70後和80後來說,新加坡的電視劇對於他們來說,有時候屬於一種文化的符號,這種文化的符號叫做青春文化。因為他們的青年時代,中國大陸剛剛進行改革開放。當時內地的電視劇產量以及製作風格,甚至故事內容方面,都不能滿足內地觀眾的要求,就導致了港島、寶島和新加坡的影視大範圍的傳入我國內地。

其中新加坡的電視劇,在當時可謂津津樂道。當然,當下的90後和00後未必有這個記憶。因為他們小的時候,國產的電視劇已經占據了螢幕。其實當時的中國和新加坡的關係也是十分的複雜。當時是上個世紀的70年代,中國和美國的關係出現緩和甚至升溫,中國也在80年代開始改革開放,因此,作為美國在南洋的代理人,新加坡也和中國大陸遊客互動。終於到1979年,中國和新加坡簽訂了貿易協定。新加坡出人出經驗,在中國進行經營。

當時的中國並非當下的情況。當時的中國,先是經歷了一百多年的戰亂,而後,前三十年的探索,讓1979年的中國,處於一種基建基本完成,但是老百姓卻十分貧窮的狀態。因此,很多老百姓眼裡,新加坡宛如天堂的存在。甚至在90年代,還有女大學生給港島和寶島的人當小三的情況。當然,這些港島和寶島的人雖然號稱是什麼大老闆,但是事後我們了解到:其實大多都是尋常的打工仔而已。

只不過,當時港島和寶島的人均工資,確實比內地高出一大塊。需要說明1點的是:新加坡選擇向中國靠攏,絕對不是因為虛無縹緲的血統問題。舉個最為簡單的例子:歐巴馬是黑人,難不成歐巴馬會效忠肯亞?特朗普是德國後裔,難不成特朗普要聽從德國號令?甚至假設哪一天,美國出現了華人總統,其實我們也不要幻想,這位華人總統會和特朗普不一樣。李光耀之所以選擇和中國的關係進行緩和,主要原因是他們也意識到了:

中國的崛起是一種歷史的必然,既然新加坡沒有能力阻止,只能考慮為自己爭取最大化的利益。因此,這麼多年以來,新加坡一直平衡中美之間的地位。其實,在當下,絕大多數新加坡人,對於中國沒有任何的認同感。其實,這些事情的主要原因在李光耀身上。當初,新加坡取得獨立以後,李光耀渴望新加坡加入馬來西亞。當時印尼對南洋各國虎視眈眈,因此南洋各國抱團取暖,成立了馬來西亞。馬來西亞的主要族群是馬來人。

因此,對於華人為主的新加坡並不接納。新加坡被踢出馬來西亞以後,李光耀陷入惶恐:馬來土著對華人沒有好感,印尼又虎視眈眈?新加坡何去何從?於是,李光耀開始了去中國化教育,讓新加坡人只認同自己是新加坡人,同時,將英語列為第一語言,並且,給新加坡的華人灌輸西方文化,以求獲得西方的認可。就這樣,新加坡華人和中國的文化紐帶被割裂了。