清晨一杯咖啡,或者飯後一杯咖啡,是許多人的日常,但日後卻可能變成一種奢侈。

此刻在辦公室或家裡客廳喝咖啡的你,或許會覺得極端天氣和海平面上升這些氣候問題離你很遙遠。

但你手中的那杯咖啡,其實與氣候變化有著密不可分的關係。

美國科學院的研究顯示:

到了2050年,氣溫上升將導致巴西、越南和印尼的主要咖啡種植地面積減少一半,咖啡豆的品質也可能大不如前。

到了2080年,咖啡的野生品種甚至可能面臨滅絕的風險。

一些越南農民放棄咖啡 改種榴槤和黑胡椒

新加坡人愛喝的南洋咖啡,較常使用味道濃烈且帶甜味的羅布斯塔(Robusta),這款咖啡豆主要產自越南和巴西。

咖啡對生長環境可是極為挑剔的,它只有在白天和晚上,以及全年溫度和濕度穩定的地區生長得最好。

羅布斯塔適合生長的溫度介於22至28攝氏度。若溫度太高,咖啡樹可能過早開花,導致咖啡豆成熟得不均勻。

咖啡豆的甜度是透過光合作用產生的,完全成熟的咖啡豆含有最多的蔗糖。

因此,晝夜溫差減少或天氣過度乾燥,都可能導致咖啡豆甜度不足。

咖啡豆需要特定的溫度和濕度,才會成熟得均勻。(彭博社)

數據分析機構Statista網站上的資料顯示:

在國際原料市場上,羅布斯塔咖啡豆的價格已飆升至每公噸2800美元(約3722新元),創下15年來新高。

據彭博社報道,這是因為越南的持續乾旱嚴重影響了羅布斯塔的產量。

一些越南農民出於經濟考量以及對減產的擔憂,決定改種其他經濟作物,例如榴槤和黑胡椒。

其中一名農民受訪時說:

「我們必須挖得更深,才取得到水。水量也不穩定,有些年沒有足夠的水灌溉農田,有些年卻又下太多雨。」

越南的持續乾旱促使一些農民決定放棄種植咖啡。(彭博社)咖啡不易種 須防蟲又防病

蟲害問題也是氣候反常的一大隱患。

溫熱的氣候有利於咖啡果小蠧(coffee berry borer)的生長,這類昆蟲會在咖啡果實上鑽洞並在裡面產卵,給咖啡種植業帶來巨大威脅。

別看它只是小小的蟲子,每年造成的經濟損失竟超過5億美元(約6.6億新元)!

昆蟲雖小,危害極大。(網際網路)

過多的雨水,或雨季提前來臨,也會導致咖啡豆因吸收過多水分而爆開。爆開的果實會很容易受咖啡葉鏽病(coffee rust)等病毒感染。

當咖啡樹感染葉鏽病,樹葉會產生一種像鐵鏽的棕色細粉,葉片也會從明亮的綠色變成棕黃色。

一旦咖啡樹的所有葉片都脫落,就再也無法長出咖啡豆了。

2012年,中美洲的咖啡田爆發大規模的葉鏽病,使咖啡產量驟降四成。

咖啡樹也會感染病毒的。(網際網路)

雖說羅布斯塔具有耐旱和抗蟲害的特質,比阿拉比卡(Arabica)更能抵禦氣候衝擊,但咖啡種植業的整體前景還是充滿不確定。

高海拔耕種 vs 室內垂直耕種

氣候專家預測,2023年6月重返的厄爾尼諾現象,預計會持續到2024年4月。

氣溫每上升1攝氏度,每公頃的咖啡產量平均下跌137公斤。

一旦作物歉收,市價就會上漲。

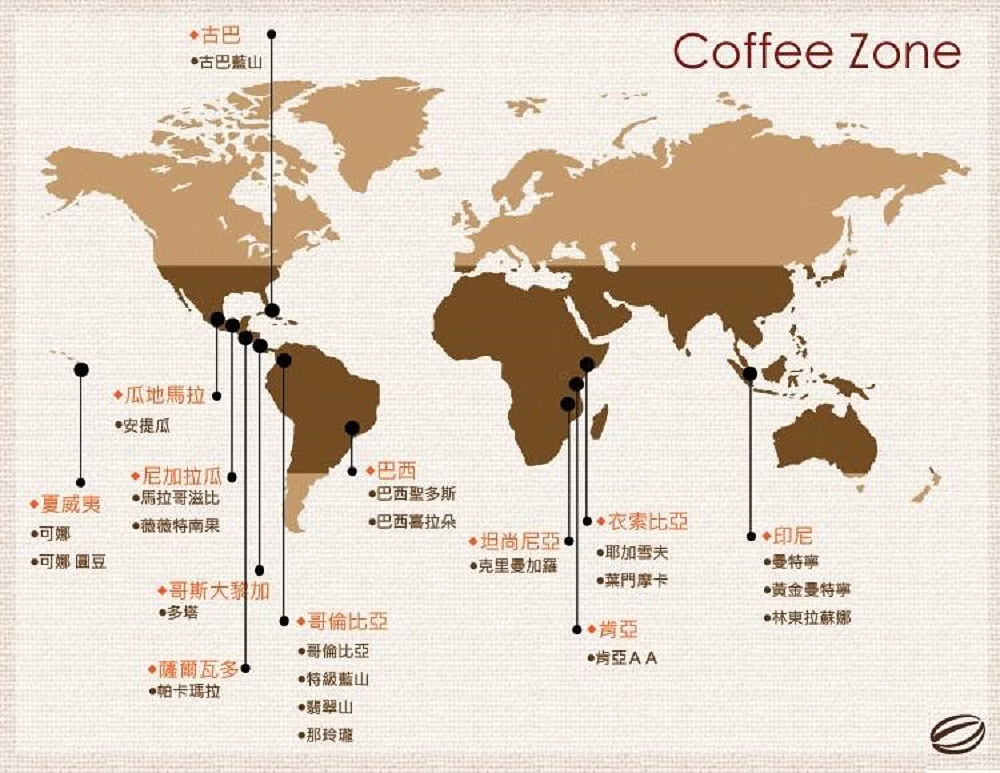

世界主要的咖啡生產國,都位於北回歸線和南回歸線之間的「咖啡帶」。這個地帶的氣候溫暖,降雨量適中,能夠配合咖啡樹的開花周期。(中國咖啡網)

其中一個解決方案,是把咖啡樹遷移到海拔和緯度更高的地區,但昂貴的搬遷費用並不是每個農民都負擔得起。

高海拔的種植空間有限,也意味著咖啡樹必須與其它作物競爭。

一些專家也嘗試轉向水耕和室內垂直耕作,透過精準控制陽光和水分來確保產量穩定。不過,這些方法仍處於試驗階段,尚未被農民普遍採用。

如果你認為改喝茶可以避免這場「咖啡危機」,很抱歉,印度科學家還有一個壞消息:

隨著滋養茶園的季風越來越強烈,茶葉的味道開始變得越來越淡。

算了,改喝果汁或牛奶吧,不含咖啡因,對身體也好。