文/品論社

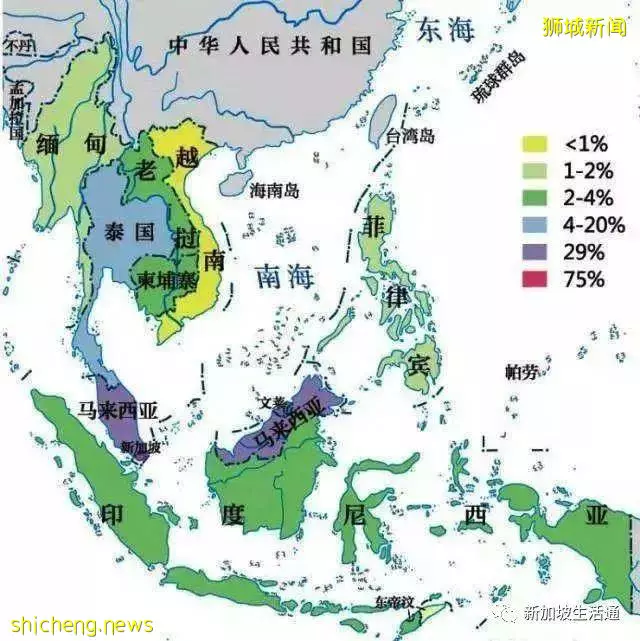

明代、清代中後期,社會動盪,戰火頻仍,一大批中國人為了生計,不惜背井離鄉,遠渡重洋,遠赴海外謀生,他們當中的一部分漂洋過海,抵達當時被稱為南洋的東南亞一帶,亦即中南半島、馬來群島、菲律賓群島、印尼群島等地區,成為如今東南亞各國諸民族中華族的祖先。

東南亞諸國當中,華族占本國人口比例最高的,是一個小國,新加坡,這個國土面積僅700餘平方公里的城邦島國,華人占總人口的74.2%,是世界上除了中國以外唯一一個以華人為主體的國家。

對於很多欠缺基本地理常識的老外來說,華人為主的新加坡常常被誤認為是中國的一部分,在他們眼中,新加坡和北京、上海、香港一樣,都是中國的一座城市而已。

但對於大多數中國人來說,這個距離中國大陸最南端尚有數千公里之遠的東南亞島國,並沒有大家想像中的那麼熟悉了解。人們從書籍、電視、網絡等媒體中了解到關於新加坡的信息和資訊,而讓許多中國人感到困惑的是,華人占據絕對主體地位的新加坡,對中國的態度並不像想像中的那麼親密友好無間,有時候甚至會傾向於對抗而多於合作。

人們不禁疑問,作為世界上唯二以華人為主的國家,與東方大國同文同種的新加坡,為何沒有成為東方大國的鐵桿盟友?

其實,要深究其原因,就要從新加坡的建國歷史說起。

深刻的英國烙印

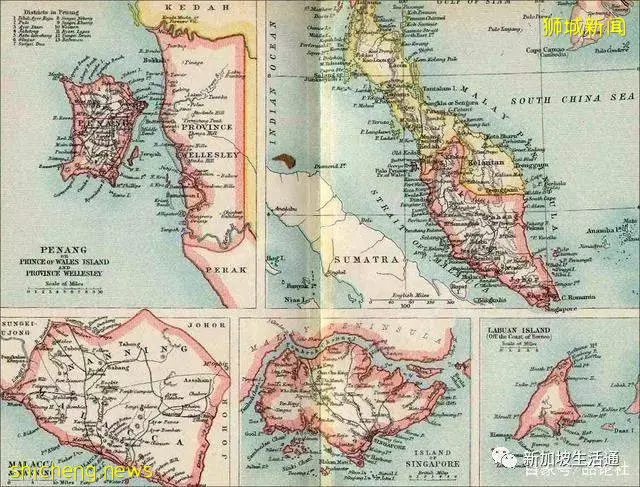

19世紀20年代,英屬東印度公司登陸新加坡,新加坡正式成為英國殖民地,英國人對這個地處印度洋太平洋之間航運要道的小島十分看重,在此投放了大量人力物力,欲圖將之建設成為封鎖印太兩大洋的航運鎖鑰。

優越的地理位置是新加坡得以崛起的根本原因,有「東方的直布羅陀」之稱的新加坡在英國殖民者的悉心建設之下,迅速發展成為大英帝國殖民東南亞的政治經濟中心。

自開埠以來,新加坡從一個小貿易港發展成為東南亞最重要的商業港口和航運樞紐,新加坡的崛起史,實質上就是英國東印度公司在東南亞的殖民擴張史。

一百多年的英國殖民統治,已經足讓新加坡的國家基因里刻上了深重的英國烙印,即使這是一個以華人為主體的國家。

不論在政治、經濟、軍事、外交層面,還是文化、宗教領域,新加坡已全面西化,而與之相對應的,隨著老一輩華人華僑淡出歷史舞台,年輕一代新加坡華族的漢語能力和中華傳統文化認同度日益下降。

「他們說著帶著鹹水味、洋土混雜的漢語,口音極重,但又與國內的正統地方方言有明顯區別,實際上,新加坡華語已經形成一套獨特的口音、語調甚至詞彙系統。」

對於那個遠隔萬里的祖國,大多數的海外華人心中,是懷著三分思念和七分生疏,尤其是那些早年間出國華人的後裔們,他們甚至從來沒有踏足過中國,只能通過祖輩父輩的口耳相傳和帶著政治濾鏡的媒體來認識了解這個「祖國」。

而新加坡,則將這種複雜心態表現得最為淋漓盡致。

無險可守的海峽小國

優越的地緣位置既是新加坡得以發展崛起的優勢,更是懸於其頭頂的達摩克利斯之劍。

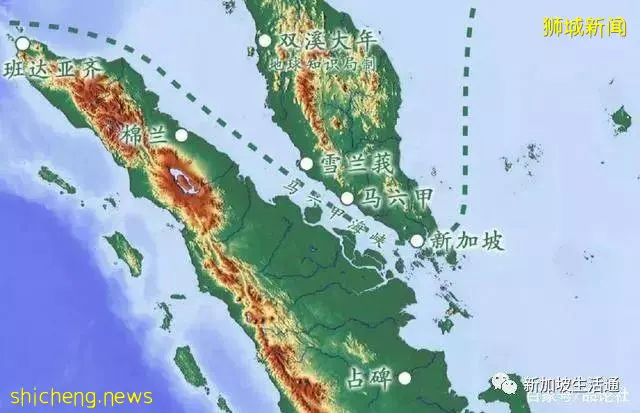

馬六甲海峽連接溝通印度洋、太平洋兩大洋,是世界上最繁忙的國際水道之一,號稱為大洋鎖鑰,更被東亞諸國視為「海上生命線」、「咽喉命脈」。

馬六甲海峽全長一千多公里,由新加坡、馬來西亞、印度尼西亞三國共同管轄,其中的新加坡段全長105公里,是馬六甲海峽最重要的一段,著名的新加坡吉寶港就位於其中,是亞太地區最大轉口港,也是世界最大的貨櫃港口之一。

馬六甲—新加坡海峽是國際海上航運系統中的最重要環節之一,每年經此進出南中國海的油輪是蘇伊士運河和巴拿馬運河的3倍和5倍,憑著這樣的戰略地位,新加坡一舉成為印太地區最重要的航運樞紐和商業中心。

但另一方面,擁有著優越地理位置的同時,新加坡卻有著一個巨大的缺陷,那就是狹小且毫無戰略縱深可言的國土。

新加坡,實在是太小了。

700平方公里的國土,以及570萬的人口,這樣的新加坡與周圍的馬來西亞、印度尼西亞、越南相比,無疑是個名副其實的蕞爾小國,有著無法克服的先天不足。

新加坡甚至連淡水都無法自給自足。

沒有足夠的國力保護自己,便猶如坐擁奇珍異寶的稚童,面對著虎視眈眈的群狼。

這就意味著,新加坡要想安穩發展,必須要尋求庇護,這個以國際貿易、金融服務為立國之本的城邦國家,只能夠選擇依附別人,來謀取國家安全。

新加坡最先選擇依附的對象,是其一衣帶水的鄰邦——馬來西亞。

1963年9月,新加坡脫離了英國的統治加入馬來西亞,在此前的全民公投中,超過70%的新加坡人同意加入馬來西亞,然而很可惜,不到兩年後,馬來西亞國會以全票通過驅逐新加坡的法案,新加坡被迫脫離馬來西亞而獨立。

一個國家竟然被迫獨立,這在世界歷史上是極其罕見的一幕。

二戰結束後,美國成為新的全球霸主,也就順理成章地接管了英國在印太地區的霸權地位,而被馬來西亞「拋棄」的新加坡,面對著周邊居心叵測的鄰國們,只得義無反顧地倒向美國,美國則相中新加坡能鎮扼印太地區的優越地理位置,雙方一拍即合,締結穩定同盟關係。

而在那個年代,中國還正處於一窮二白、艱苦奮鬥的階段,新加坡華人們眼看著那個遠在數千公里之外的母國,只得黯然地將那份思念故土之情藏於心底。

東西方大國之間難以調和的分歧,意味著新加坡絕難左右逢源。

新時代的抉擇

新加坡的崛起,得益於數次工業革命後的全球化,作為經濟全球化時代的最大受益者之一,新加坡很清楚,要想維持國家的穩定發展,就必須堅持擁抱世界。海峽的穩定,經濟全球化的穩定,是新加坡國勢的決定性因素。

而掌握全球霸權的美國,則被新加坡視為國家發展道路上的重要倚靠,這是無奈之舉,也是政治抉擇,隨著美新確定深度戰略同盟關係,新加坡徹底融入美國的全球體系,成為其中重要一環。

2000年,美新兩國簽署協議,美國獲得新加坡樟宜海軍基地的使用權,新加坡成為美國海軍在東南亞的駐泊基地,美國以此為中心,建立一個覆蓋整個東南亞的軍事基地群,從而實現美國控制馬六甲乃至整個印太的戰略目的。

美新親密的戰略關係意味著,在美國全球體系徹底崩潰之前,新加坡幾乎不可能與美國為敵。

建國五十多年來,新加坡取得了驚人的發展成就,由一個「被迫」獨立的彈丸小國發展成為四大國際金融中心之一,並躋身世界發達經濟體之列。

然而,危機總是伴隨著時代變遷而來,隨著東西方齟齬不斷,對於夾在其中左右為難的新加坡來說,來到了影響國運的歷史性抉擇時刻。

被稱為「新加坡國父」的李光耀曾經對新加坡有過非常悲觀的預言:新加坡將來有可能會淪為一個平凡無奇的國家。

李光耀的預言,在許多有識之士看來,並不是什麼危言聳聽,造就新加坡的海峽和深水良港越來越被證明並非是不可或缺的。

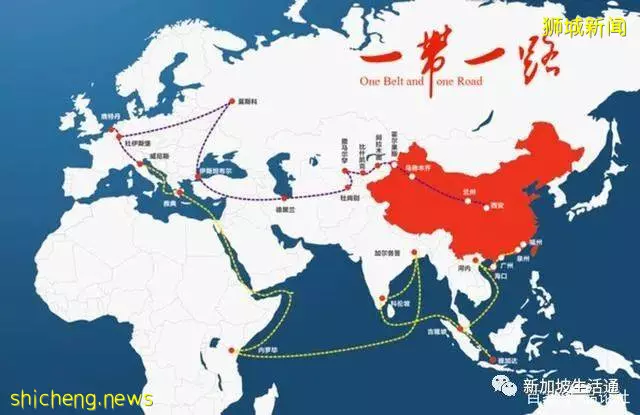

中巴鐵路和瓜達爾港的建設,克拉運河的規劃,中緬油氣通道的開闢……一條又一條繞開馬六甲海峽的航運路徑正在成為現實,這個曾經叱吒亞太的海上咽喉,正面臨痛失戰略地位的危機。

在過去,新加坡選擇了美國,對於這個四面受敵的彈丸小國來說,依附大國無可厚非,但時移世易,今天的世界格局相比過去已經發生重大變化,歷史巨輪滾滾向前,對於新加坡來說,新時代的外交戰略抉擇,是一場足以影響未來國運的考驗。(圖片均來自網絡)

來源:百家號/品論社。