調查顯示,中學生年級增長與閱讀興趣不成正比。(聯合早報)

作者 王震宇

少年愛滑手機打電動,甚至熬出病來也「在所不惜」,可見這些機不離手「症候群」的症狀有多嚴重。

相比之下的,青少年「書不離手」的情景已逐漸變成十分「難得一見」。一項以本地中學生作為研究對象的調查就證明了這點。

深究科技如何影響讀書興趣之前,先來看看這項由國立教育學院主導的調查,揭露了哪些關鍵數據:

被問及是否有每天或每隔幾天閱讀,受訪的中一生有59%這麼做,但只有39.8%的中四生有這樣的習慣;

13.6%的中一生坦承從不閱讀,有相同反饋的中四生機率增至24.2%;

64.1%的受訪學生享受閱讀,但這股對書籍的熱愛隨年級越高而下滑,其中以中一生及中二生之間的差距最為顯著。

(資料來源:國立教育學院;紅螞蟻製圖)

這項調查於去年2月至4月進行,約有5700名來自六所政府學校的中學生參與。

值得注意的是,在2017年的同一項調查中,儘管年級增長與閱讀興趣也沒有成正比,但有70.5%的受訪學生表示喜歡讀書。

本地中學生在成長過程中,為何對閱讀越來越興趣缺缺?手機和科技真的是「罪魁禍首」嗎?

課外活動+應考+社交=沒空閱讀

調查顯示,中學生閱讀時間減少的其中一個原因,是為了應付考試。圖為學生在圖書管里溫書。(聯合早報)

調查的主要作者之一、國立教育學院英國語言文學部副教授羅敬毅認為,中學生的閱讀時間之所以減少,主要原因還是離不開繁忙的校園生活。

她說:

「當我們與學生們交談時,(閱讀時間不多)一般上與他們參與課外活動時占據了很多時間有關。與此同時,他們也須應付重要考試,也會花時間社交。」

羅教授也表示,青少年隨著年紀越大,閱讀時間和對讀書的興趣遞減的原因還可能包括:使用電子器材而分心、學校課業繁重,或更頻密地參加中學活動。

此外,羅教授和和另一名研究員孫寶琦博士指出,過去兩年的冠病疫情,也有可能帶來影響。

兩位研究員說,這項調查把青少年過去兩年所經歷的事情納入考量,如疫情以及2020年病毒阻斷措施迫使中學生居家學習,從而使得他們有較少接觸書籍的機會,同時使用科技方面的頻率提高。

專家:常用手機未必等同於少閱讀

專家指出,許多學生並不清楚如何使用手機閱讀。(聯合早報)

接受調查的中學生當中,高達95%表示自己擁有一台手機。 另外,只有約半數(46.8%)的中學生經常用手機閱讀,約45.3%則會閱讀紙質書籍。

羅敬毅說: 「根據我們的調查,如果青少年喜歡閱讀,他們不論是線上或線下都會更常接觸書籍。」

研究員也發現,許多學生並不清楚如何使用手機閱讀,如在網上尋找閱讀資料,或使用國家圖書館的手機應用等,因此建議校方如果要培養他們的閱讀習慣,可從這方面下手。

誠然,也有一些學生坦言,手機上能讓他們分心的「誘惑」太多,難以將「機不離手」和「書不離手」完美結合。

「一些孩子會說,他們寧可不在手機上閱讀,因為手機內容易令人分心的事物太多了。」

手機功能多,容易讓人分心,以致莘莘學子難以將「機不離手」和「書不離手」完美結合?(聯合早報)

中四生巴瓦什·巴拉吉坦言,當他擁有手機後,過往熱愛讀書的習慣就逐漸消退了。

他告訴《海峽時報》:

「一開始,手機是令我分心的一大因素。現在,我不這麼常使用手機,但大部分時間都在做功課。如果我開始閱讀一本書,我會覺得我在浪費時間,而應該把這些時間用來溫書。」

青少年集中力較短,更偏愛閱讀短篇內容?

雖然閱讀的時間少了,但也不意味著青少年完全不接觸文字。

巴拉吉說,現在他少閱讀書籍,反而更常在網上閱讀文章。

「文章的篇幅比較短,我也可以在我有興趣的議題了解更多,因此讀文章對我來說是另一種選項。」

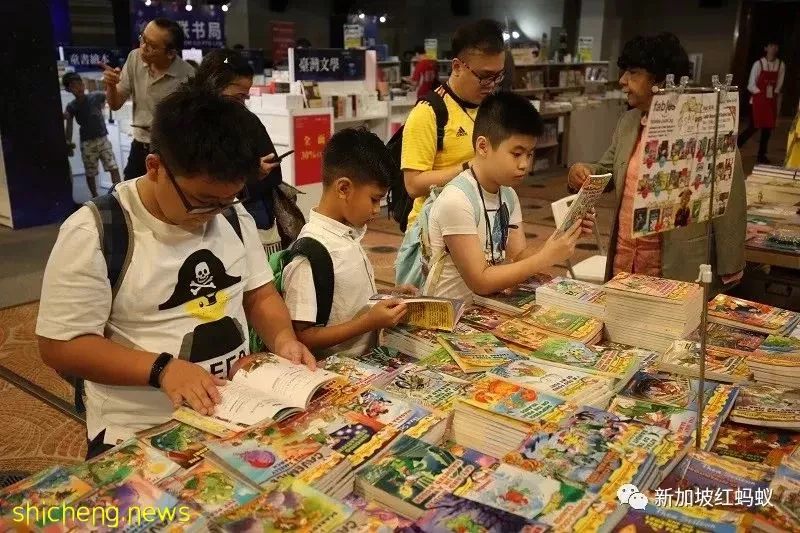

國立教育學院的調查指出,會利用手機閱讀的中學生,54.5%會用來閱讀文章,其次則為漫畫(45.7%)和故事書(45.5%)等。

本地學生隨著年紀增長,越難把閱讀培養成習慣?(海峽時報)

調查也揭露,在喜愛閱讀的幾項原因中,頭兩項為「享受閱讀」和「閱讀能放鬆心情」,排在第三位的則是能加強語言能力,其他原因依序為為應付學校功課而閱讀、為考取更好的成績而閱讀,以及閱讀是一種愛好。

這樣看來,在校園生活迫使他們得「分身乏術」的情況下,部分中學生可能難以投入很多時間閱讀書籍。

不過,他們也並未完全屈服於科技的淫威下,還是會善加利用,閱讀文章增長知識,過程中還有助於強化語言能力。