(《Our Better World》視頻截圖)

在喪禮上,伴隨著莊重的背景音樂,他拾起一束鮮花放在棺木上,依依不捨地輕拍了表面,溫柔地說:

「好好地上路,(我)儘量跟你做了。」

就連棺木被推入火化房的那一刻,他都還在遠方看著、守護著,雙手合併,在這位單身老人生命的最後一程中給予最高尚的尊重。

(《Our Better World》視頻截圖)

他和往生者沒有任何血緣關係,卻比親生兒子還要孝順。

他,就是「紅山孝子」,俞肇斌。

與老人結下不解之緣 從「小混混」蛻變成孝子

今年初,《新明日報》曾採訪了他的故事。上星期,新加坡國際基金會旗下網站「Our Better World」則將俞肇斌的故事拍攝成視頻,感動了無數網民。

從事殯葬業的俞肇斌(54歲)自15歲就開始當義工照顧新加坡的孤苦老人,後來更投入替老人辦後事的義務工作,甚至為他們在靈堂守喪送終。

但青少年時期的他,可是和現在截然不同。

俞肇斌曾在接受《新明日報》採訪時,自爆小時候不愛念書,成績一塌糊塗,小學念了9年卻只有小五學歷。他在15歲那年輟學,隨著家人搬到紅山居住,開始打工討生活。

那時,他經常在住家附近溜達,認識了一些三教九流的朋友,變得性格叛逆、脾氣暴躁。

青少年時期的俞肇斌。(《晨光第一線》視頻截圖)

有一回,俞肇斌聽到樓下傳來吵鬧的音樂聲,氣得想跑去罵人。到現場後,他發現聲音原來是從一個老人活動中心傳出的,當時也有其他人被吵得前來想鬧事。面對這樣的局面,俞肇斌頓時意識到老人的脆弱,燃起想保護老人的心,萌生當義工的念頭。

「負責人問我要不要去幫忙,我回家問了母親,母親很高興,因為這樣我就不會到處去惹事。」

與老人的相遇成功地將俞肇斌從淪為「小混混」的邊緣拉回來。從此他就與紅山一帶的老人結下不解之緣,性格也開始轉變。

(《Our Better World》視頻截圖)

1986年,他成立「愛心團結組織」,以更大的規模照顧老人。除了一般義務工作,他也經常到往生老人的停柩處弔喪,久而久之就認識了一些殯葬業者。4年後,他開始為無依的老人辦後事,第一年只辦1宗,隔年也只辦了2宗,後來越辦越多。

如今,俞肇斌和他的義工每年都會像親人一般,幫24到30名無依無靠的老人處理身後事。

陪老人走到生命的盡頭 讓他們走得有尊嚴

在《Our Better World》的視頻里,一位義工阿姨表示:

「這裡的樂齡人士沒有親沒有戚,他們很擔心,以後走了,到底誰要替他們辦後事?」

(《Our Better World》視頻截圖)

據《海峽時報》2017年報道,新加坡每年有100多人在逝世後,遺體無人認領,而當中大多都是單身老人。

俞肇斌在這些單身老人的生活里,扮演的角色不只是能談心的義工,更是一位可以交代後事的「孝子」。

他為往生老人辦身後事,從買棺材、安排靈車、請僧侶頌經、準備祭品、處理火化事宜,到拾遺骨、安置靈位,毫不馬虎。

(《Our Better World》視頻截圖)

「我有我的要求,不可以像別人所說的,一個人死了什麼都不懂。什麼人你都可以騙,死人你騙不了。」

俞肇斌運送遺體時,絕對不用貨車,堅持用費用較昂貴的玻璃車。

如果往生老人是基督教,他就會播基督教的音樂;如果去世的是一位佛教信徒,則會播佛教的音樂。若是為一位穆斯林往生了,他也會妥妥地安排土葬。

不僅如此,俞肇斌還會親力親為充當「孝子」,為老人守夜、送終。堅守原則的他深信著:

「人走了總是要風風光光,整個做完了我才會安心。」

老人家口中的「肥仔」 一起撈魚生吃團圓飯

除了身後事,愛心團結組織33年來每星期都會主辦各種活動,讓住在紅山的年長居民參與,比如唱歌、做運動等。每逢農曆新年,俞肇斌也不忘帶著義工團隊去向老人們拜年、撈魚生,更邀請他們到家中一起吃團圓飯。

(《晨光第一線》視頻截圖)

義工表示,老人家都親切地叫俞肇斌「肥仔」,一看到他就說「肥仔來了!」

俞肇斌也不忘在面簿上分享他與老人互動的點點滴滴。有一些是快樂的活動時光:

而有一些則是記錄了老人家生命的最後一程,連南洋女中的學生和老師也幫忙進行海葬:

縱然工作辛苦、行程滿檔,住家也已搬離紅山,但俞肇斌依然每個星期去探望老人。在生活中,俞肇斌目睹了許多遺憾,因此更加明白孝順要及時,不要等到子欲養而親不待,才後悔莫及。他對待毫無血緣關係的老人如同自己的親人,這股精神不得讓紅螞蟻甘拜下風!

他那獨特的「孝心」,也不禁讓許多網民對他表示敬佩:

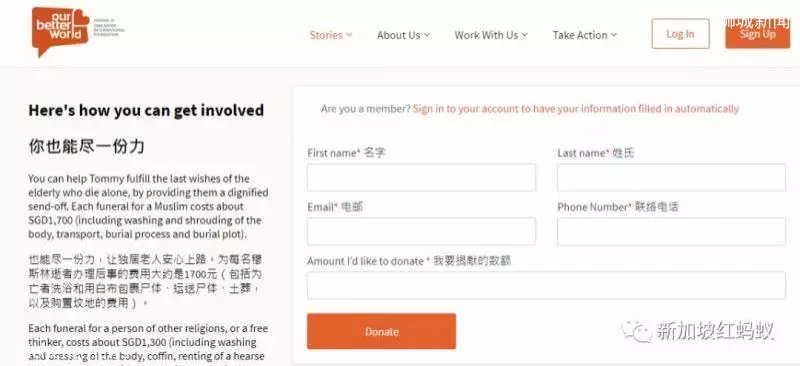

這回《Our Better World》還幫俞肇斌在網上設立一個募款項目,讓善心人士上網隨意資助辦後事的費用,貢獻多少都可以。畢竟為孤苦老人辦一次後事,得花費約1300元到1700元,包括為亡者洗浴和穿衣、購置棺木、租用靈車將屍體運至萬里火化場、火化、海葬以及租船出海等費用,真的不容易,也不是一筆小數目。

(《Our Better World》網頁截圖)

這位紅山孝子自願扛上的責任有多重,是一般人想像不了的。但願他的事跡能激發更多好心人效仿、盡一份綿力,更好地照顧新加坡社區內孤苦無依的老人家。