對於中國許多城市而言,擁有全球第二大港口,頭頂「國際金融中心」、「世界第一花園城市」頭銜的新加坡,都是重要的學習「標杆」。

中國與新加坡有著極為緊密的經貿往來——中國是新加坡最大貿易夥伴,新加坡是中國最大外資來源國。上月,中新兩國簽署《關於中新(重慶)戰略性互聯互通示範項目「國際陸海貿易新通道」建設合作的諒解備忘錄》,已推進約兩年的「南向通道」,正式更名為「國際陸海貿易新通道」。

近年來,成都、重慶等內陸城市紛紛打出「南下」這張牌,與新加坡互動頻頻;而對新加坡來說,「國際陸海貿易新通道」無疑也是進一步向北發展的重要機遇。

以成都為例,截至2017年,新加坡到成都累計投資額達到72.8億美元,累計項目達468項。就在上周,成都市副市長劉筱柳帶隊,考察團一行密集走訪新加坡多家物流、樓宇等服務業企業——顯然,這正是成都當前的發展重心之一。

對於眾多內陸城市而言,新加坡這個「老朋友」還有哪些經驗值得借鑑?未來又有哪些潛力可以進一步挖掘?今天,自貿君就以自己的親身見聞,為大家詳解一二。

圖片來源:攝圖網

1

從高樓中挖掘物流倉儲空間

駕車從新加坡最繁華的Marina Bay一路向西行駛40分鐘左右,經過新加坡國立大學「大花園」般的校區,一片構造特殊的建築群進入視線:這些通常只有幾層樓高、沒有窗戶、外牆也沒有特別裝飾的樓房密集排列,乍看毫不起眼,裡面卻存儲著大量貨物。

如果說港口是新加坡物流業的「門面」,物流園就是維持其正常發展的「心臟」。在這條以物流為核心構建的卓源路上,新加坡地產企業豐樹集團占據著一席之地。與周圍大多數物流中心一樣,豐樹正享受著亞馬遜、阿里巴巴及本土電商Shopee等帶來的發展機遇。

據其負責人介紹,為應對大量需求,他們調動社會閒散車輛協助運輸,這種兼職司機收穫通常不菲——平均每天150新幣左右(約合人民幣750元),幾乎與新加坡平均工資持平。

豐樹集團所在的物流園 圖片來源:楊棄非 攝

事實上,這種連片倉儲物流區是土地資源緊張的無奈之舉——高樓與高樓並排矗立,倉庫被疊加到高樓當中,使小片區域的容納能力被最大程度釋放。

「新加坡是資源缺乏的國家,總是從危機中找生機,從生機中找機遇。」新加坡國際企業發展局中國司華西區副司長陳鈺鑫說。而對於新加坡企業來說,這些機遇不僅是推動本國發展的動力源,更是他們尋求與外界合作的「敲門磚」。

過去20年,新加坡物流倉儲空間容量翻了整整三倍,與其有限的國土面積相比堪稱「奇蹟」。而隨著中國電商物流業高歌猛進,物流倉儲需求也不斷攀升。新加坡將物流放進樓宇的先進經驗,無疑將在中國產生更多「外溢效應」。

就在今年,豐樹集團與蕪湖和煙台兩市簽署投資協議,布局新項目。豐樹中國區域總經理王昊告訴自貿君,豐樹的「殺手鐧」是以物流中心為核心的商業綜合體——據他介紹,此類項目已在上海等城市落地。王昊還反覆提及「國際陸海貿易新通道」,他們希望,在更多內陸城市尋找落戶可能性。

2

信息先行,打破行政壁壘

對於急於出海的內陸城市而言,物流只是第一個問題。更重要的是,如何將物流通道轉變為商業通道,進入東南亞這個新興市場。

以成都為例,早在2017年,成都就開行經欽州港出海的首趟「蓉歐+」東協國際鐵海聯運班列。據成都相關負責人介紹,現在,從成都開出的班列已可以做到「天天有班列」,但回程班列一周僅兩趟。

新加坡企業參與熱情並不低。新加坡駐成都總領事彭志威透露,已有越來越多的新加坡物流企業在廣西布局。但疑慮同樣存在——有物流企業提出,儘管「南下通道」能節省近一半時間,但在已成規模、機制健全的東部沿海港口面前,欽州港等南部港口吸引力仍顯不足。

「不一定是沒有貨。可能的原因是,對於進入東協的體系,我們還不熟悉。」劉筱柳在與新加坡企業面談時提到,要讓這條線路發揮更大價值,需要更多發揮新加坡作為物流中轉港的作用,借船出海。

新加坡港 圖片來源:攝圖網

換句話說,新加坡的港口整合能力至關重要。作為新加坡港務局(PSA)孵化的信息企業,GeTS國際電子貿易私人有限公司自成立以來,就負責建立新加坡對外商業網。

在其副總裁黃志強看來,GeTS的成功之處,在於其打造的xBS這個跨境關貿連接軟體。「在跨國貿易中,格式轉換是一個難點,雖然有國際標準存在,但由於涉及材料眾多,每個國家或多或少都會有所差異。」黃志強說,「xBS可以對不同系統、種類、語言的文件進行匹配、轉換和翻譯,轉換後的文件能達到80%~90%的準確性,這能有效解決報關難問題。」

這種先進信息體系,建立起將東南亞等地區國家連接在一起的網絡結構。在網絡內部,貿易行政化壁壘被降至最低。

「在裝備、基建方面,中國做得很好;而我們的長處則是軟體和管理。」 新加坡企發局交通與物流司相關負責人認為,以這種思路,在提升物流合作時,新加坡可以起到「信息先行」的作用,推動中國城市與東協國家間物流網建設。

3

如何真正讓創新落地?

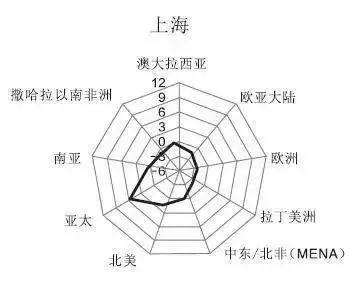

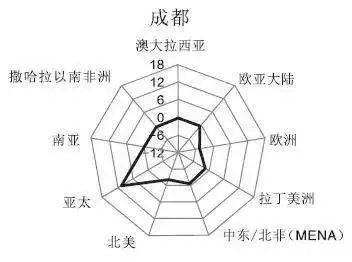

GaWC研究小組在對中國城市2018年開放度進行分析時發現,幾乎所有城市與亞太的聯繫都遠遠超出與世界其他地區的聯繫。而對於成都這樣的內陸城市而言,新加坡企業通常是最早進入當地市場的外資企業。

圖片來源:GaWC

原因不難理解。除地緣相近、血緣相親外,新加坡孕育了大量創新實踐,並因此躋身亞洲四小龍。在WIPO近期發布的《全球創新指數2018》中,新加坡位居全球第五。報告顯示,在政府有效性、監管質量和外國直接投資流出等指標中,新加坡均世界領先。

顯然,「國際陸海貿易新通道」的搭建,能夠為創新血液進一步輸入內陸城市提供更多可能。

以新加坡葉水福集團去年剛剛揭牌的供應鏈城(Supply Chain City)項目為例,據葉水福集團執行主席葉進國介紹,這是一個基於物流的完整生態系統,不僅包含自動倉、無人機驗貨、大數據需求預測等科技研發與應用,還包括對物流業初創企業的創投基金,並涵蓋行業人才培訓學院。「我們希望將貨物、資金、信息進行整合,打造物流高速公路。」

目前,葉水福已在南通、天津、成都等多個城市推動人才培養項目,作為其創新理念的落地。但對於整個項目落戶哪裡,他們仍在尋求合適地點。

「

我有特別深的體會,就是我們對新加坡產生了思維惰性,想當然地把新加坡在成都落戶的企業當作新加坡企業。但(我們)忘記了,新加坡企業是在發展變化中的,在吸引這些企業的同時,更應該吸收他們的創新思維,使創新真正落地。

」

在多個場合,劉筱柳都向新加坡企業重複這一點。

而在新加坡企發局交通與物流司相關負責人看來,中國已進入新一輪轉型期,創新領域的合作,將是兩國未來合作最重要的主題。

文字 │ 楊棄非

「開放新高地•2018自貿試驗區十大新聞評選」

《每日經濟新聞》第二屆自貿試驗區十大新聞年度評選活動正在火熱徵集中!本次活動旨在盤點2018年度各自貿試驗區在先行先試、改革開放過程中的重大新聞事件和重大創新成果,禮讚榜樣典型,凝聚開放力量。歡迎自薦、推薦!