冠狀病毒已在多個國家找到『立足之地』,大流行的威脅變得非常真實。

新冠肺炎疫情持續,世界衛生組織(WHO)3月9日表示,新型冠狀病毒很接近構成「全球大流行」(Pandemic),但仍然可以通過一系列遏制及緩解的措施,來控制疫情在國家內爆發。

WHO強調這將是歷史上首次屬於「可受到控制」的大流行,底線是各國不能受到病毒支配。

WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)指出,只要果斷、儘早行動,採取圍堵和紓緩措施,就能減緩病毒的傳播,防範感染。

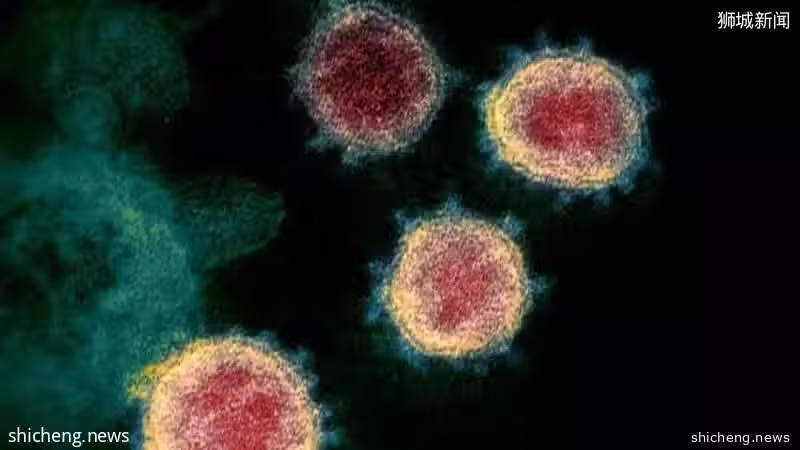

新冠肺炎疫情在全球多國蔓延,不同國家或地區的專家都在努力進行研究,希望成功將病毒消滅:

新冠肺炎感染者在無症狀的潛伏期中是否能具有傳染力,以及何時能夠傳染給其他人,是此次疫情的一大焦點。來自中國華中科技大學的最新的研究顯示,新冠肺炎平均潛伏期為4.9天(95%置信區間,4.4至5.4天),範圍為0.8至11.1天(2.5%至97.5%)。在潛伏期,特別是在潛伏期的最後三天,新冠病毒感染者極具傳播力。潛伏期可傳染密切接觸者的特點,可能導致隔離漏洞,需要進一步採取強有力的措施,以遏制疫情。

日本北海道大學感染症疫學教授西浦博帶領團隊分析中國、泰國和美國等6個國家公布的26宗人傳人個案後,預計患者感染病毒的時間比之前想像的還要短。他們推算,有最少一半的患者是被未出現病徵的患者傳染。

德國研究團隊1月30日發表論文,證實病患出現症狀以前,病毒就可能傳染他人。

美國國家衛生研究院院長福西也表示,毫無疑問,無症狀傳染正在發生。圖為2月27日,北卡羅來納州的民眾戴口罩參加總統大選候選人桑德斯的競選集會。

德國醫療團隊分析當地病例後指出,人們在感染病毒後、未出現病徵前就可以傳染他人。研究第一作者稱:「他們(病人)只是一起工作,一起去公司的食堂。」

美國疾病控制和預防中心轄下國家免疫和呼吸系統疾病中心主任梅索尼耶稱,如果某人感染病毒,但沒有出現任何症狀,篩檢結果可能呈現陰性。

痊癒患者會否有復發風險,成為外界關注的問題。香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁指,除非有免疫病,否則這種情況是根本不可能發生,發生這種情況違背病毒學跟免疫學的基本常識。

中國國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山認為:「不是說一發現有病毒殘餘,就認為患者再度感染,當其體內已產生足夠量的抗體,一般就不會感染的。」

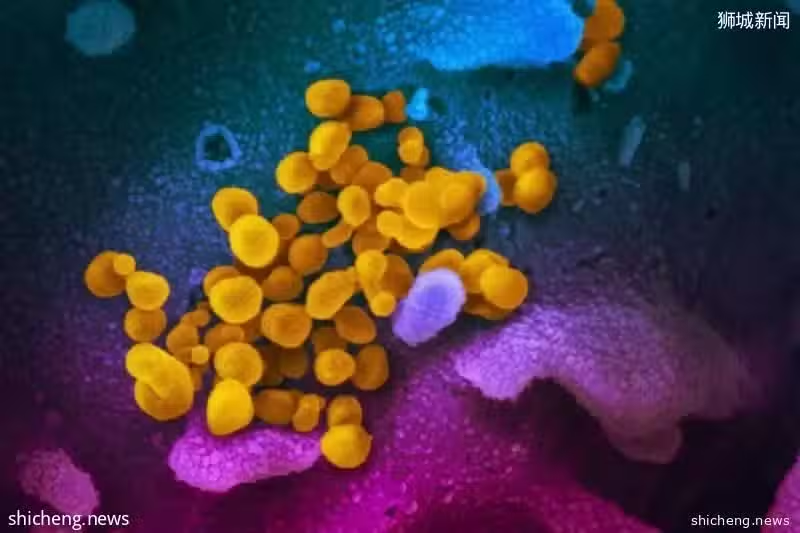

德國病毒學家皮奇曼認為,病毒是否會如同人們所期望的那樣,抗疫之戰在春季來到時的形勢就會好轉,這一問題嚴格來說還無法回答,因為人類對這一病毒的認識還不夠。圖為專家公布的病毒相片。

對於新加坡本地病例的最新研究

新冠肺炎患者發病初期病毒量更多

美國醫學會期刊JAMA日前發表一篇論文,題為《新加坡新冠病毒防疫經驗:需要全球共同關注和協作的問題》,通過對新加坡目前所有新冠肺炎臨床病例觀察後,闡述的研究結果。新加坡通過2003年抗擊SARS中學到的經驗來應對新冠肺炎,專家們發現新冠肺炎與SARS有相似之處:

1、潛伏期相似——患者在發病第一周到第二周時出現肺炎症狀;

2、兒童感染少見——新加坡3例年齡分別為6個月、1歲和2歲的患者症狀非常輕微。

不過,專家們也發現,新冠肺炎病毒量與症狀嚴重程度並不成正比。新冠肺炎患者在感染初期,症狀最輕微時,體內病毒含量最高,隨後會逐漸減少,意味著患者體內病毒量與症狀嚴重度並不呈正相關,這與SARS的發展規律恰恰相反:

患者感染新型冠狀病毒後,一般先出現咳嗽、發燒等輕微症狀,之後再惡化至肺炎等,但是當患者發展為肺炎時體內病毒量已顯著減少。

病毒量高是否意味著傳染性較高?這仍需要更多研究才能確定。通過聚合酶鏈式反應檢測的是病毒基因量,但無法分辨活病毒和死病毒,而只有活病毒才能自我複製並具有傳染性。患者的症狀並非病毒直接導致的,而是身體對抗病毒時所產生的反應,因此身體產生白血球用力對抗病毒時,就會出現更多症狀,如咳嗽、發燒等,而病毒則逐漸減少:

不過民眾出現輕微症狀時,切勿掉以輕心,應該積極採取措施防止病毒傳播。

新加坡對於全球疫情的判斷

越來越多國家輸出病毒,疫情無望在四五月結束

對於疫情的發展趨勢,有一種聲音認為新冠肺炎疫情會像感冒一樣,在來到夏天時消退。然而WHO認為病毒會在夏天消失是「奢望」!冠狀病毒對不同氣候的反應及行為仍屬未知。

同時疫情中心已從中國轉移至世界其他地區,使得越來越多國家的病例增加並向外輸出,來自新加坡的傳染病專家認為,病毒在四五月間消失的希望恐怕因此破滅。同時新加坡衛生部(MOH)認為接下來的考驗在於各國能否有效控制境內疫情,避免跨境傳播。

令人擔憂的是,即使新加坡擁有強大的醫療保健系統,並且能夠控制境內情況,但與新加坡有著緊密旅遊聯繫的其他國家,若無法同樣成功地控制疫情暴發,病例將持續且頻繁地輸入新加坡。

韓國、義大利和伊朗等國的病例都在短時間內激增,這是因為病患在發病初期、病症輕微時所分泌的病毒反而較多。雖然新加坡的每日確診病例維持在13人或以下,然而不穩定因素過多病例有可能突然激增,因此須要時刻保持警惕。

疫情來勢洶洶

對隔離負面影響宜及早進行心理介入

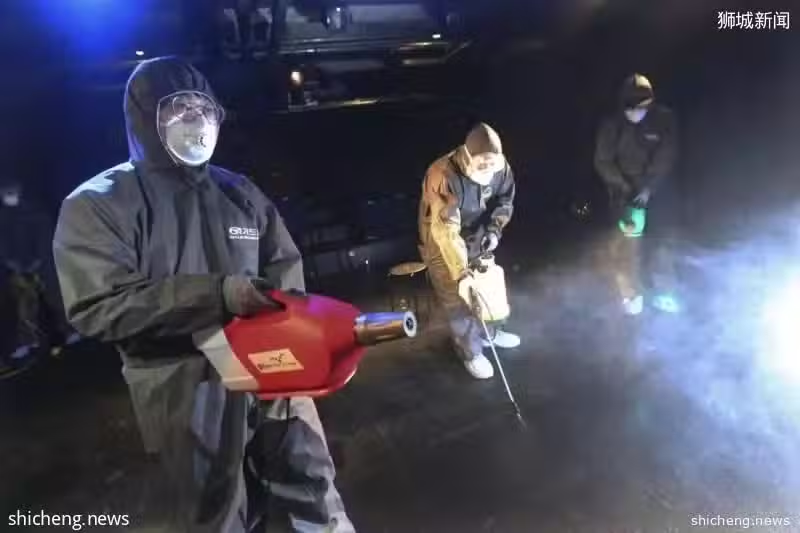

疫情來勢洶洶,街上的陌生人,甚至身邊的家人也有機會是帶菌者,傳播速度令人措手不及。普通民眾紛紛做好各種防疫措施,包括大量搜購防疫用品,以及加強清潔消毒。可是除了表面的應對措施外,市民在情緒上的支援是否足夠呢?

遭隔離的人士因害怕自己被感染,容易坐立難安;部分市民因擔心防疫用品不足,或長期留在家,突然改變生活習慣,也會令人情緒不穩……

對此新加坡的臨床心理醫師指出,被困在家裡的人會導致個體的心理健康出現負面影響,例如焦慮、恐慌和偏執的程度會加劇,思維沒有那麼清晰。有些人遭隔離後,可能會因為情緒壓力而導致身心長期出現症狀,例如呼吸道系統疾病、腸胃紊亂、偏頭痛,以及身體疼痛等。

在抗疫期間,讓隔離者獲得清晰、透明的信息有助於管理情緒壓力,這也是新加坡政府已經實施的舉措。同時新加坡衛生部也建議接受隔離者可以定下一些目標,例如學新技能、寫短篇小說,或者閱讀書籍,做一些有意義的事:

從可靠的管道獲得信息;與家人談論自己的症狀,因為更了解疾病會減少焦慮;通過電話、電郵及社交媒體與家人和朋友保持聯繫。

用適當的言語安撫孩子;定時吃飯和洗澡,維持日常生活常規;保持積極的態度;回想過去如何面對困境並確保自己能面對現況,以及謹記隔離期不會持續太久。

經常在室內做運動,這有助於治療壓力和抑鬱;安排休閒放鬆的時間,例如練習深呼吸、閱讀,以及上網學習新事物以刺激大腦。

如果與家人一起隔離,在計劃活動時要考慮各個成員的需要,以及確保每個人可以有獨處時間;家人可分組活動,例如父親在客廳帶小孩,媽媽則在臥室帶另一名孩子,隔天再交換;一旦出現爭執,必須要快速解決;若孩子之間發生爭執,可分散他們的注意力。

一旦出現爭執,必須要快速解決;若孩子之間發生爭執,可分散他們的注意力。