老一輩的人,表達感情,靠的不是語言,更不是文字。他們往往憑藉食物來傾注心中的溫暖和關懷。

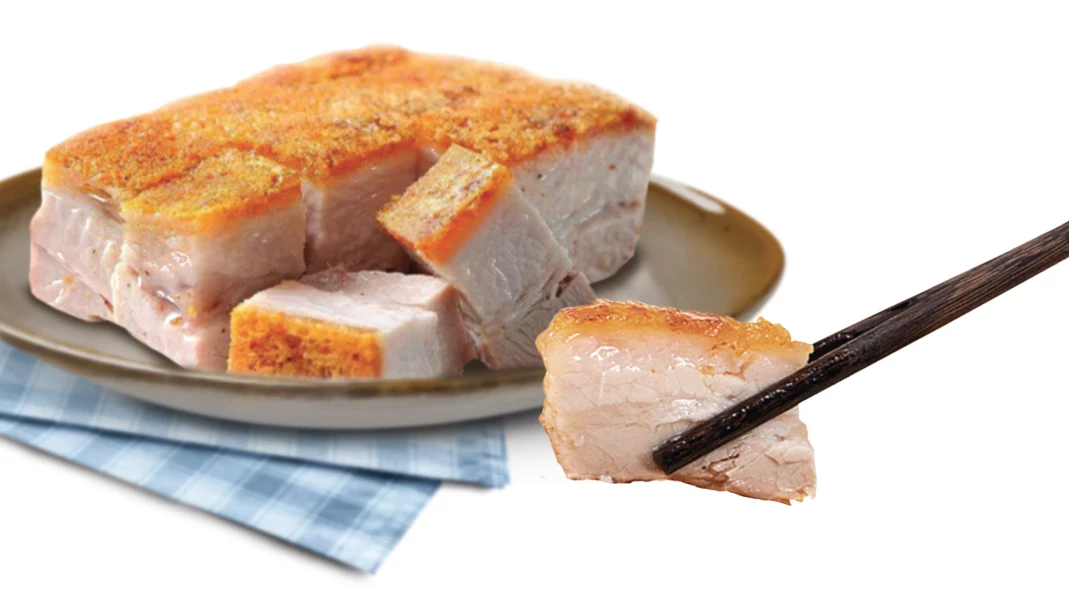

爺爺的心頭大愛是燒肉。他對飲食不挑剔,獨獨對於燒肉,要求很高。皮,一定要脆。脆卜卜的皮,又分兩種:一種是厚實的脆,一口咬下去,「喀喇」一聲,帶點沉重感,展現了硬朗的風骨,有著飽滿的嚼勁;另一種是輕薄的脆,像琉璃,一咬便分崩離析,「咔滋咔滋」地金碎玉裂。爺爺喜歡的是後者。至於肉呢,一定要肥瘦摻半的。如果太肥的話,他會說:「我在吞油嗎?」太瘦呢,他又會說:「咦,我這不是在吃木柴嗎?」

能夠完完全全地符合爺爺要求的,唯有開設在牛車水的那一個燒臘攤子。

那是一間不起眼的咖啡店,攤子設在咖啡店一隅,攤主就在咖啡店後面的空地上製做燒臘。一排排聲勢壯闊的五花腩肉,就平平地攤放在砧板上。他用松肉針一下一下地在豬皮表面均勻地戳洞,為了確保燒烤後的表皮酥脆,孔洞越密越好。這可是一項非常累人的活兒啊!我看攤主那兩條黝黑的胳臂粗粗壯壯的、賁張的肌肉堅堅實實的,嘿嘿,把這樣的力道注入燒肉里,難怪能做出他人難及的水平了!

偶爾,父親偕同爺爺去牛車水,爺爺就站在攤主旁邊看他處理五花腩肉,看得再久,也不覺厭膩。攤主戳好孔洞後,便下腌料,塗上鹽、糖、五香粉、胡椒粉、海鮮醬、腐乳和料酒,蓬蓬勃勃的香氣立馬鑲嵌到每一寸空間裡。腌了一陣子後,就把五花肉用鐵鉤掛著,小心翼翼地放入傳統的烘爐里去烤。

爺爺不喜歡在咖啡店裡用餐。遠在五六十年代,菸民很多,粘在菸民們肺里的煙垢,化成了一堆堆濃濃厚厚的痰,隨著長長的一聲「咯——」,一口黃綠色的痰便夾雜著不知名的病菌從口中飛射而出,像是一支邋裡邋遢而又劇毒無比的飛鏢。咖啡店的經營者為了防止食客隨地吐痰,通常都會在桌子底下放個痰盂,讓那一口口濃痰有個妥善的「安身之處」。有時,煙客功力不足,飛痰落空,跌在地上,成了地上一個噁心的「濃瘡」,煙客以鞋底在地上磨一磨,濃痰便不動聲色地與石灰地板合為一體了。性喜乾淨的爺爺,不喜歡那種煙霧繚繞的污濁環境、不喜歡此起彼伏的吐痰聲、更不喜歡痰盂里肆無忌憚地飄散出來的異味,這個「有聲有色有味」的環境,讓他覺得超級反胃,來過幾次之後,便堅拒不來了。他始終拒絕不了的,是燒肉的誘惑,所以,父親常常把燒肉買回家去讓爺爺享用。父親買燒肉時,刻意囑咐攤販不要斬,那一大排燒肉,大約有一公斤重吧,闊得像一片暗香氤氳的海洋。

每回看到燒肉,爺爺總高興得咧著嘴笑;他有一口潔白的牙齒,牙質極好,他嫌一般攤販把燒肉斬得太小塊了,小里小氣的,咬起來全沒勁頭,所以,總吩咐爸爸把捎回來的燒肉在砧板上斬成大塊大塊的,豪氣干雲。浮想聯翩的我,不免偷偷地想,爺爺的前世,或許是個「大口吃肉、大口喝酒」、所向披靡的「馬上英雄」吧!這種無厘頭而又毫無意義的想像,常常將童年時代那個性格封閉的我逗得很樂。

豐腴的燒肉在盤子裡堆得老高老高的,黑啤酒在晶亮的玻璃杯里起起滅滅地冒著頑皮的泡沫。這時的爺爺,整個人都滿滿地充塞著一種熠熠發亮的快樂,而掩抑不住的笑意也從他皺紋麇集的眼角傾瀉下來;當笑意「滴滴答答」地落在燒肉上時,燒肉當然變得更加的可口了。

這時,我們幾個饞嘴的孩子就化成了陀螺,在爺爺跟前轉來轉去。嘿嘿,司馬昭之心,爺爺豈會不洞察,於是,燒肉便一塊塊地喂進了我們的嘴裡,哎喲喲,那真是油淋淋的幸福呀!只有在這樣的時刻,我們和爺爺兩代的關係才顯出該有的親昵。

儘管我們和爺爺長年住在同一個屋檐下,然而,我們祖孫的關係,卻淡如開水,原因在於語言的隔閡。爺爺只會說台山話(又稱新寧話),對我們而言,那是一種全然陌生的語言。不諱言,每當他和我們說話的時候,那一串又一串的話,和窗外的雨聲並沒有什麼差別——聲音高時,像滂沱大雨;聲音小時,像霏霏細雨。試想想,雨在和你說話,你能明白嗎?就算你想要回應,也無從應起啊!漸漸地,爺爺面對我們時,就成了一塊乾旱大地,再無雨聲;就算有,也變成了淅淅瀝瀝的小雨滴,是說給他自己聽的。

爺爺譚瑞安,於1877年出生於廣東省台山的大嶺厚村。當時,土地貧瘠而地勢低洼的大嶺厚村,天災頻仍,水災連年,村莊裡流傳著幾句「笑里含淚」的諺語:

「蜘蛛撒尿,水浸白水橋。」

(蜘蛛只要撒一泡小小的尿,便能將村莊裡的白水橋淹沒了。)

「天旱三年,母豬戴耳環。」

(老天只要連續三年不降雨,農民便可以為母豬打副金耳環來戴,藉以慶祝大豐收了。)

雖然是笑謔的語言,卻像是一面真實的鏡子,把當時大嶺厚村的生活實況反映了出來。

爺爺在這種艱苦的環境里飽受饑饉之苦,人瘦得像是由幾根細細的鐵絲擰成的,走起路來像貓,無聲無息。

窮則變,變則通。在1902年,年屆25歲的他,決定飄洋過海,到南洋來尋求生路。他先到馬來亞錫礦產量豐富的怡保當礦工,起早摸黑地做,做做做、做做做,收入卻僅僅只夠果腹,他心裡自然是不滿意、不愜意的。後來,逮著機會,輾轉地來到了新加坡,改行當建築工人。他那種不要命似的蠻幹精神,引起了僱主的注意,也贏得了賞識,幾年後,被擢升為建築督工,總算把亮光引進了原本暗黑的生活隧道里。在日常生活里,他節儉得像個苦行僧,把積攢的每一分錢都寄回去大嶺厚村,讓奶奶把古老破陋的祖屋修建得煥然一新。又過了幾年,生活大致安定下來了,他決定把奶奶接來南洋。他倆原先沒有打算在新加坡落葉生根,一心只想賺夠了錢便回返海南島,可是,後來,生活漸趨穩定,他和奶奶在此地繁衍後代,陸陸續續增添了11個孩子(如果把兩個夭折的計算在內,就是13個了)。一大家子熟悉而且喜歡上這塊土地的脈絡與呼吸,爺爺奶奶漸漸安定下來,把這兒當成了永遠的居留地。

儘管如此,爺爺並沒有一時半刻忘記留在大嶺厚村的親戚,然而,自家孩子多,食指浩繁,當然也未能有餘款匯回家鄉接濟親人。注重鄉情的爺爺想出了一個變通的辦法,每隔一段時間,他便會上菜市找相熟的豬肉攤,買回大塊大塊價格低廉的肥肉。純白的肥肉,孤芳自賞地冒著油膩的香氣。爺爺就把這一團團肥肉塞進方形的鐵皮桶里,塞塞塞、塞塞塞,死命地塞,塞得連半寸空隙也沒有;然後,密密地封好,通過海郵,千山萬水地寄回故鄉去。其實,爺爺心裡一直想要寄的,應該是燒肉吧,一大排一大排扎紮實實的、香氣撲鼻的燒肉,可這卻是個「水中月、鏡中花」的願望啊!於是,一桶一桶的肥肉,便成了他寄託鄉情的東西。

對於大嶺厚村那一戶戶捉襟見肘的親屬來說,這一桶看似微不足道的肥肉,價值堪比金條。把肥肉切碎了,放入燒紅了的鐵鍋里,不旋踵,便會變魔術似地化為一大鍋金燦燦的豬油,噯,那不折不扣就是融化了的金子啊!在那不聞肉味的貧瘠村莊裡,這樣的一大鍋豬油,不知道引來了多少垂涎欲滴的目光!鄉親把豬油小心翼翼地倒入陶缽里,儲存起來。用膳時,舀一大匙豬油,和醬油一塊兒拌進白米飯里,哎喲,那個香,連不問世事的頭髮也會翩躚起舞哪!

把肥肉寄回故鄉的日子持續了好多、好多年,爺爺年歲漸大時,便把這任務交託給父親,那時,家中的經濟已稍稍微改善了,父親除了以海郵寄去肥肉之外,也寄餅乾、麵粉、罐頭,還有舊衣裳等等。等境況更好了,便寄些「奢侈品」,如手錶、鋼筆、大棉被、電飯鍋、腳踏車等等。兩地的親情,便在食品和物品的傳遞當中,源遠流長地聯繫著,像一條永不斷裂的鋼索……

奶奶60餘歲便因病而撒手塵寰,爺爺成了鰥夫,少了說話的伴,和媳婦及孫輩又語言不通,明顯地寂寞。他蓄了長長的白鬍子,常常坐在靠窗的搖椅上,看著窗外,空蕩蕩的目光穿越了厚厚的雲絮,飄到了很遠、很遠的地方去。偶爾風來,他長及於胸的白髯便隨著他縹緲的鄉思,飛了起來、飛了起來,飛到了一個名字喚作「大嶺厚村」的地方……

爺爺的兒女們事親至孝,在生活上把他妥妥帖帖地照顧得順心愜意,他在90歲的耄耋之齡,無病無痛地安然而逝。大家都說,如此善終,著實是前世修來的好福氣啊!

他故去時,大伯和手足一起開設的建築公司生意紅火,喪事自然辦得風光。棺柩停放5天,弔喪的人潮絡繹不絕。

遠在六七十年代,一般人都選擇土葬。法師慎重地選好下葬的時辰。然而,那天,在最關鍵的蓋棺時刻,眾人卻發現父親「離奇失蹤」了,屋前屋後、屋內屋外,遍尋不獲。選好的殯葬時辰誤不得啊,正當大家像捅翻了一窩馬蜂似地亂成一團時,父親火急火燎地從外頭趕回來了,滿頭滿臉都是汗。他胖胖的手中,晃蕩晃蕩地拎著一大排皮色金燦燦的燒肉,用草繩繫著。啊,那麼、那麼大的一排燒肉,應該有兩三公斤重吧?在眾目睽睽中,父親好像遵循某種莊重的儀式般,斂首低眉地把燒肉恭恭敬敬放在爺爺的遺照前。原來、原來呵,父親是想透過這一大排燒肉,最後一次向他親愛的爸爸表達心中深沉的愛意。

讀懂了爸爸心意的這一剎那間,我的眼淚,洶湧奔流如泄洪……

(作者為本地作家、新加坡文化獎得主)