一道菜肴好不好吃,見仁見智。

對許多老饕來說,「鑊氣」(粵語俗稱「wok hei」)更是決定一道菜肴好壞的靈魂。

偏偏小販洪集豐(音譯)炒出來的福建面,卻少了這個關鍵元素。

因為掌廚的不是他本人,而是兩台機器人。

手工製作 vs 味道一致 哪個更重要?

53歲的洪集豐去年從工程師轉行當小販,他目前在瑪格烈通道的小販中心經營福建麵攤位「Wok AI」(人工智慧鑊)。

從小喜歡烹飪的洪集豐,在去年從工程師轉行當小販。(亞洲新聞台)

洪集豐接受亞洲新聞台訪問時說,他從六歲就開始學習烹飪,福建面的食譜也是自己研發的。

他坦言,當初決定開檔時,原本打算以傳統手工方式炒麵。

「我試過親自炒30盤福建面,但炒到第20盤,我的眼睛就開始刺痛,然後就隨便炒了。」

「機器人卻沒這個問題,它炒100盤都是一樣的炒法,味道也一致。」

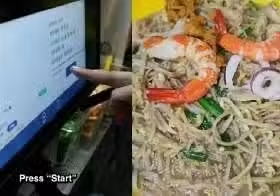

這兩台機器人是洪集豐花費1萬4000新元從中國訂製的。只需根據螢幕上的指示,將食材一一倒入機器,再按下按鈕,機器就會開始翻炒。

將食材倒入機器就行了,紅螞蟻也能勝任!(亞洲新聞台)

有食客向洪集豐反饋,「機器人廚師」炒出來的福建面味道還不錯,但就是少了「鑊氣」。

「我還是喜歡全手工製作的食物,比較有正宗的『古早味』。」

為了堅守曾祖母傳下來的「古早味」,在循環路熟食中心售賣蝦麵湯的Don Goh每天清晨5點就到檔口備料。

她透露,光是腌制排骨的特別醬料,就要花三到四小時準備。

這碗蝦面的湯頭熬煮了幾小時,夠正宗了吧?(亞洲新聞台)

沒泡過冷水的雞 才是正宗的海南雞飯

儘管如此,受訪食客普遍認為,新加坡的小販美食水平已逐年下降,少了以前那種傳統正宗的「本土味」,以及記憶中的「古早味」。

但怎樣才算「正宗」呢?

如果小販按照家傳食譜,手工準備食材,烹煮過程卻交由機器代勞,難道就不正宗嗎?

對經常光顧小販中心的林小姐(32歲)來說,不論時隔多久,只要每次光顧時味道都保持一致,就是一道正宗的菜肴。

「有一家知名的肉脞面檔口,我光顧了25年,但自從老攤主過世後,新攤主煮的就沒那麼好吃了。」

但美食家指出,一道菜肴正不正宗,以及好不好吃,其實是兩個不同的概念。

美食網站ieatishootipost作者鄭春茂醫生認為,撇開家傳秘方和手工備料不說,食客也會根據他們從小到大吃過的不同「版本」,來評估一道菜肴有多正宗。

有時候,個人的記憶和情感,自然會讓人覺得熟悉的菜肴更好吃,因此每個人對「正宗」的定義都不同。

鄭春茂舉例,雞飯最早是由海南人從中國帶進新加坡,但傳統做法並沒有將煮熟的雞放入冷水浸泡。那是廣東人後來發明的做法,卻被獅城小販沿用至今。

「以前的海南雞飯也不搭配醬油,但如果你不給新加坡食客醬油,他們未必能接受。」

換句話說,「正宗」的海南雞飯在新加坡其實已經不復存在了。

正宗的海南雞飯可不是長這樣哦!(聯合早報)

「正宗」的定義也應與時俱進

傳統不僅僅是烹飪手法,更多是食客成長的記憶。

與其執著於復刻傳統的「古早味」,或許迎合現代食客的口味才是讓小販文化傳承下去的關鍵。

牛車水大廈小販商聯會主席陳銘涵直言,保留正宗的「古早味」,不代表一道菜肴就能長久地流傳下去。

「很多正宗的菜肴之所以消失,是因為食客不再懂得欣賞,或不想再吃了。至於那些『倖存』下來的菜肴,在形式和口味上都經過一番改良或調整。」

陳銘涵認為,如果不跟著時代改變,那些很難烹煮的菜肴只會被淘汰,沙琪瑪(sachima)就是一個很好的例子。

口感酥脆的沙琪瑪,製作過程繁瑣又耗時,在新加坡已經不多見。(海峽時報)

美食作者郭晉豪指出,隨著新移民「引進」更多新口味,新加坡的味蕾地圖也在逐漸改變。

如今,在小販中心也能吃到正宗的四川麻辣香鍋、上海小籠包和韓國泡菜鍋。

「小販中心的美食就像歷史文化的縮影,在同一屋檐下交匯,碰撞出『新加坡味』,這是非常難得的。」

在新加坡的小販中心,也能吃到世界各地的美食。(聯合早報)

採用機器人炒福建面的洪集豐說,如果要將新加坡小販美食推廣到國外,不一定能在海外聘請到正宗的廚師。

「用機器人來製作預先設置的食譜,就能輕鬆地將新加坡美食帶到更多地方。」

話是這麼說,但要謹記的是,新加坡的小販美食不僅僅是食物本身,更蘊含了小販的廚藝和匠心。

善用機器來解決人手短缺的問題固然方便,但若因過度依賴科技而遺失小販美食中的人情味,就得不償失了。