新冠疫情持續在全世界蔓延,不過這幾天新加坡的疫情正在好轉。

現在新加坡的治癒出院患者比例已經達到64.5%。大部分新冠病人都已經治癒,截止6月4日,總計康復人數有23175例。

在目前的患者中,有331例還在醫院,有6人在重症監護室,隔離設施中還安置著12306人。

無論如何,希望全世界的疫情都能慢慢緩解。

今天,讓我們一起來看看喜慶一些的趣聞吧!

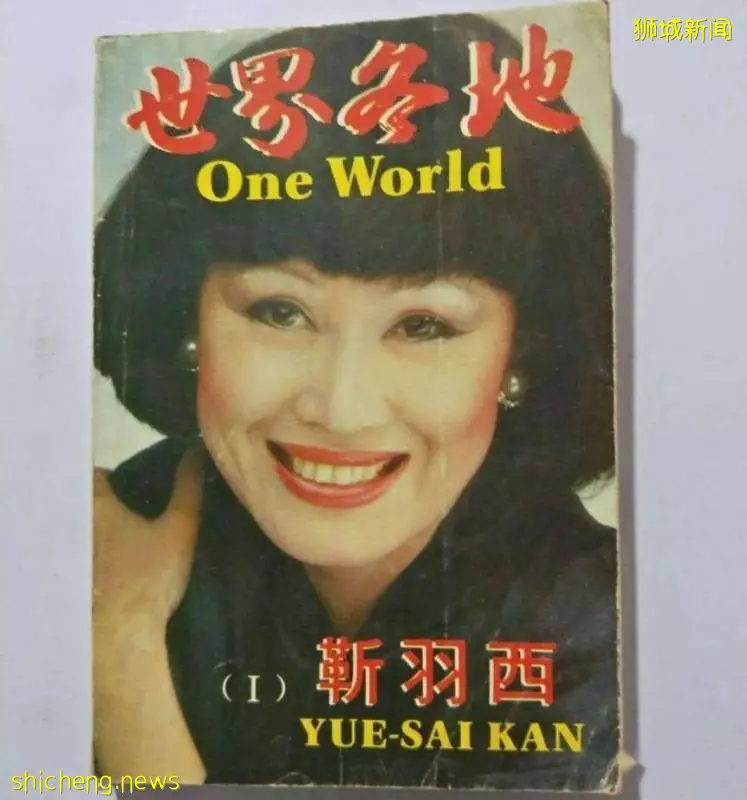

跟隨羽西的《世界各地》去回顧了解一下新加坡的傳統婚禮。

回顧《世界各地》之新加坡婚禮

《世界各地》之新加披婚禮

前言

最近在新加坡拍片時,我們應邀參加了一個婚禮,當地Peranakan人的婚禮。

Peranakan馬來語的意思是土生土長。

他們是十九世紀和二十世紀初到馬六甲海峽尋找生路的中國移民的後代。

這些遠離家鄉的移民,吸收當地文化和習俗,有的還同馬來婦女結婚。

今晚,我們將向大家介紹新加坡所特有的文化現象。

首先,讓我們去參加一個婚禮。

2、 婚禮

這是善檳玉和林洪新的婚禮。

事實上善檳玉和林洪新都是虛構的人物。(這兩位新人是演員)

但這兒舉行的婚禮儀式卻不是虛構的。

整個儀式完全遵照一百年前新加坡人結婚的程序。

婚禮在一個叫「比比斯」的飯店舉行。

這對「新人」每星期進行兩次「結婚」儀式表演,以滿足在這兒進餐者對往日禮儀習俗的懷念。

從他們裝束來看,波拉尼肯人在歷史上一直很成功,他們的後代至今在新加坡的經濟和社會生活中仍有很大影響。

婚禮上,新郎的父親用福建話祝福這對「新人」白頭偕老,多子多孫。

婚禮服裝具有極濃厚的中國味兒,清代滿族式的帽子,還有馬來婦女傳統的裝飾,綾羅綢緞是財富的標誌。

大部分財富來自他們與國外,特別與英國的貿易。

波拉尼肯人很講實際,認識到新加坡是英國殖民地早期他們就注意到掌握英語並了解英國習俗。

這是他們取得權力和成功的關鍵。

在彼得·魏琳琅滿目的古董店裡,我們有機會了解到波拉尼肯人的歷史。

這些都是彼得·魏私人的收藏品。

彼得·魏:「繡花鞋和小塊刺繡是波拉尼肯婦女手工製作的,瓷器是由波拉尼肯人設計,在中國訂做的。」

我們和彼得·魏、他的父母以及翁小姐圍桌暢談。

彼得告訴我們,早年當他的祖先們從中國乘著帆船來這兒的時候,滿載著鹽巴,雞蛋和腌菜,登岸後,他們用這些食物與當地人交換土產和調味香料。

彼得說: 「我們的祖先來自中國,他們最早開始在這兒的建設。」

牆上這些舊照片是彼得的父母五十一年前在新加坡結婚時的留影。

他們的婚姻是由父母包辦的,但魏洪光和約瑟芬·譚卻恩愛相處地生活了許多年。

魏洪光:「我們是在1931年9月26日訂婚的。當時我們兩家坐在一起。那是我妻子的一家。這是我們家,牧師坐在我們旁邊,然後,我們互相交換戒指。」

彼得拿出了他母親半個世紀前在婚禮上穿的那雙綴滿寶石的鞋。

約瑟芬告訴我們在她結婚的那天早上,五點鐘起身後要通過一項關鍵的考驗,如果不合格,整個婚禮就會化成泡影。

白布蓋著約瑟芬的頭,剪下來的頭髮如果掉下來的時候顯得很柔軟,就說明約瑟芬是處女,反之,當然婚禮也就會隨之取消了。

她的頭髮恰好是柔軟的,所以新郎在隆重的婚禮上娶她為妻。

在這兒新郎穿傳統的中國服裝,但是翁小姐穿的是傳統的若亞服。

她那美麗的上衣和裙子富有濃郁的馬來傳統風味兒。

她的純金手飾對收藏家們來講也十分稀有。

她的耳環是由鑽石鑲成的,腰帶花紋設計是若亞式的。

翁小姐向我們解釋道:「若亞的意思指的是中國父親和馬來或印尼母親所生的男孩。」

因此,「若亞」和「Baba」是有中國血統的意思,他們仍然保持中國姓,但又有著馬來血統。

3、 喜宴

若亞菜是中國和馬來兩國飲食文化的混合物。

李愛琳的飯店專門經營若亞菜。

許多早期移民是從中國廣東來的,傳統上那兒的菜比較清淡。

在馬六甲,他們發現了紫薑,檸檬草,這是一種香味兒很強的調味品。

臘果,一種用來濃縮食物的作料。

全部都是土產調味品。

這道菜叫做愛朋泰,它是用豬肉和雞肉加上竹筍和豆瓣醬等做成的。

這是若亞湯,用豬肉加上豆腐和筍尖做成的。

這看上去很象素什錦,事實上是由各種腌菜、木耳,蘑菇,豆腐、涼粉和其他一些食譜上找不到的作料所做成。

愛琳說,甜食是若亞菜中的重要部分。甜食 準備過程相當長,並且複雜。

許多若亞婦女曾把她們做的甜食作為引以自豪的話題之一。 她們經常競爭,看誰做的若亞糕最好。

Baba,也就是在馬六甲長大的男人們,發明了一套使他們的婦女們忙碌不停的辦法。

也許這就是為什麼這些婦女們能做得一手好菜的訣竅吧。

我曾多次去新加坡,但之前從來沒有聽人談到波拉尼肯人的故事。

四年前,這個文化才引起人們的關注。

彼得說:「波拉尼肯文化曾經一度匿跡,後來也許是人們在偶爾整理祖先們遺留下來的東西時,突然意識到他們是豐富的歷史遺產。"

翁小姐說:「新加坡作為一個獨立的國家,在竭力發掘歷史根源。這種要了解我們自己根源的願望把我們引入了Baba和若亞文化的研究中。」

今天,雖然有追溯歷史根源的願望,但保存、維護波拉尼肯的傳統並不是一件很容易的事。

年輕人對傳統不象他們的長輩那麼感興趣,每周一次在光頌公所聚會。

光頌的意思是「情山」。

一些年長而經驗豐富的音樂家和歌唱家努力將他們的藝術傳授給任何有興趣學藝的人。

我問約瑟芬,她的祖上是什麼時候從中國來的。

她說記不得了,大約在五代人之前吧。

彼得已是第六代了。

魏洪光家自他的曾祖父那代從印度尼西亞來此做椰子,棕兒茶、橡膠和香檳生意時就住在馬六甲海峽。

沒有人知道目前新加坡有多少波拉尼肯人,估計在二百五十萬新加坡人口中有幾千名波拉尼肯人。

他們決心要盡力保存自己的傳統,政府也在各方面予以支持。

在波拉尼肯區域對舊的住宅和商店進行保護和維修。

也許老一代的波拉尼肯商人不習慣這種震耳欲聾的現代搖滾樂,但如果他們有機會看到如今新加坡人這樣尊重他們的傳統和生活方式,也就會安心了。

各位觀眾,今天的《世界各地》節目就到此為止。

下一期讓羽西帶我們了解三十年前的巴西吧~

關於《世界各地》

《世界各地》是靳羽西女士在1984-1989年期間為中國中央電視台CCTV製作並主持的系列電視節目。為改革開放初期的中國打開了認識世界的窗口。羽西獨特的主持風格、不夠標準的普通話以及精緻的造型和妝容在當時成為中國女性風靡一時的時尚潮流。

《世界各地》書籍則是以同名電視節目出版的靳羽西執筆的書籍。