許多人外籍員工離職後留下的職缺,新加坡人不一定看得上眼。(海峽時報)

作者 李國豪

最近,在本地一些高度仰賴外籍員工的公司里,HR們最繁瑣的工作,一定少不了在人力部的「自我評估評估工具」(Self-Assessment Tool)輸入現職員工和潛在員工的資料,看看他們是否還符合申請就業准證(EP)的資格,同時還得反覆計算公司S准證和工作準證的配額是否超標……

過去一年,本地外籍員工的面簿社團中,也不乏形形色色的「裁員文」,有詢問怎麼回家的,也有找尋新工作的……

這一切,都和新加坡政府近年來逐步收緊外來人力的措施脫不了干係,而去年爆發至今還未平息的冠病疫情,更進一步導致許多外籍員工「執包袱」回家。

多數經濟學家都預測,這幾乎意味著這些外來人力將一去不復返。

但問題是,新加坡準備好填補這些空缺了嗎?

政府近年來大幅收緊外國人力政策,以保障本地人就業為優先。(海峽時報)

外籍藍領工人是大宗

新加坡經濟去年萎縮5.4%,是建國以來最嚴重的經濟衰退。

無論如何,人力部上個月公布的《2020年勞動市場報告》顯示,政府透過各種財政補貼為新加坡人保住了飯碗。

相形之下,有18萬1500名外籍員工失去了工作,相當於我國整體勞動市場(不含外籍幫傭)的5.2%,或外籍員工總數(不含外籍幫傭)的15.6%。

這18萬1500人當中,有超過四分之三(約76%),或13萬8800人是屬於藍領工作的工作準證持有者。

反之,較常被「搶走本地人飯碗」情緒針對的S准證和就業准證持有者,分別少了2萬6000人和1萬6700人,只占外籍員工減少人數約24%。

過去,工作準證持有者約占外國員工人數的三分之二。換句話說,有更高比例的外國藍領工作者退出了本地就業市場。

但他們留下的空缺,卻不一定能被本地勞動力補上。

本地去年的外籍員工人數大減,但多數集中在建築業、服務業、製造業等領域。(聯合早報)

外國人留下的職缺請不到本地人

工時長、工資低、勞力活是藍領工作給人的印象,過去不少這類型工作都由工作準證持有者從事,原因不外乎是新加坡人對這類工作興致缺缺。

因此,當本地經濟撐過疫情考驗緩慢復甦時,不少去年被迫裁退許多外籍員工的本地企業迎來了新一輪的挑戰:

「請不到人。」

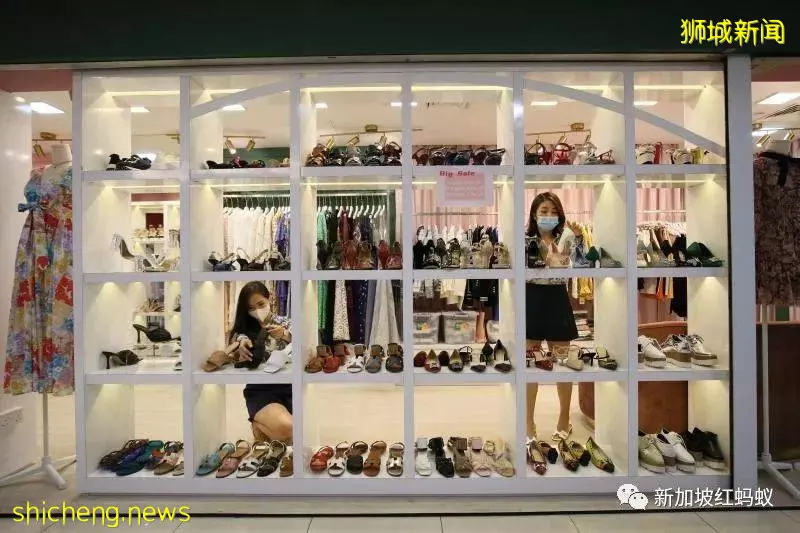

例如,疫情前聘請了許多鄰國馬來西亞員工的零售業在新馬邊境封鎖後,就面臨了馬國員工離職,卻又請不到本地員工的窘境。

根據《商業時報》3月26日的一篇報道,新加坡零售商協會執行總監唐碧婷表示至今零售業還有很多職缺沒有被補上,進而影響了零售業者擴充營業的計劃。

「零售商們的反饋是,新加坡人不喜歡零售工作,原因是需要輪班或是對職業生涯有其他目標。」

相同的道理,也可以套用到同屬服務業性質的餐飲業。

零售業的員工須能接受輪班和久站。(聯合早報)

另一個遭遇「請人瓶頸」的是製造業。

受到疫情影響,製造業去年共裁退了3萬4200名外籍員工。但隨著國際需求慢慢恢復,製造業者現在卻陷入「訂單很多,但找不到人開工」的困境。

原因其實不難想像。工廠操作員的工時通常是12小時輪班制,周末及假日需要加班,工作期間長時間站立,有些人甚至還得穿上密不透風的「太空裝」……

但如此辛苦的工作,月薪卻只有介於1000元至1500元,本地人未必看得上眼。

需要承受日曬雨淋的建築業去年也裁退了5萬多人,這些空缺估計也很難由本地人補上。

工作內容相對辛苦的製造業相關工作較難吸引新加坡人投入。(聯合早報)

為了解決「有工請不到人」的難題,一些本地企業勢必得付出更多成本,用更優渥的待遇來吸引新加坡人加入,或展開自動化轉型。

不過,公司企業在人力成本提高,生產力卻沒有相應提升的情況下,多出的成本就有可能轉嫁到消費者身上。

這樣一來,新加坡的生活成本勢必跟著上漲。

如何不讓保護本地人就業的美意,回過頭來反噬自己,是政府未來在外來人力政策的鬆緊之間,必須多費思量的課題。

後疫情時代,挑戰才正要開始。