最近,來自世界兩大經濟體之間的貿易摩擦升級,正值世界秩序發生變化之際,中國、亞洲,乃至世界的企業高管們所持什麼態度?瞬息萬變的局勢又將怎樣影響企業?

今天,普華永道(PwC)在新加坡召開了《第21期全球CEO調研中國報告》(簡稱:CEO中國報告)發布會。

《CEO中國報告》圍繞「貿易與全球化、信任與任期、科技與人才」這些主題,採訪收集了195位來自中國內地和香港各行各業企業高管的觀點和意見。

普華永道中國大陸及香港市場主管合伙人林怡仲,為大家梳理了報告中的重點發現。

(林怡仲)

他有提及,這一調研是幾乎一年之前做的,現在國際多了許多貿易摩擦等對經濟不利的因素,客觀環境發生一些改變。

對全球經濟增長持樂觀態度

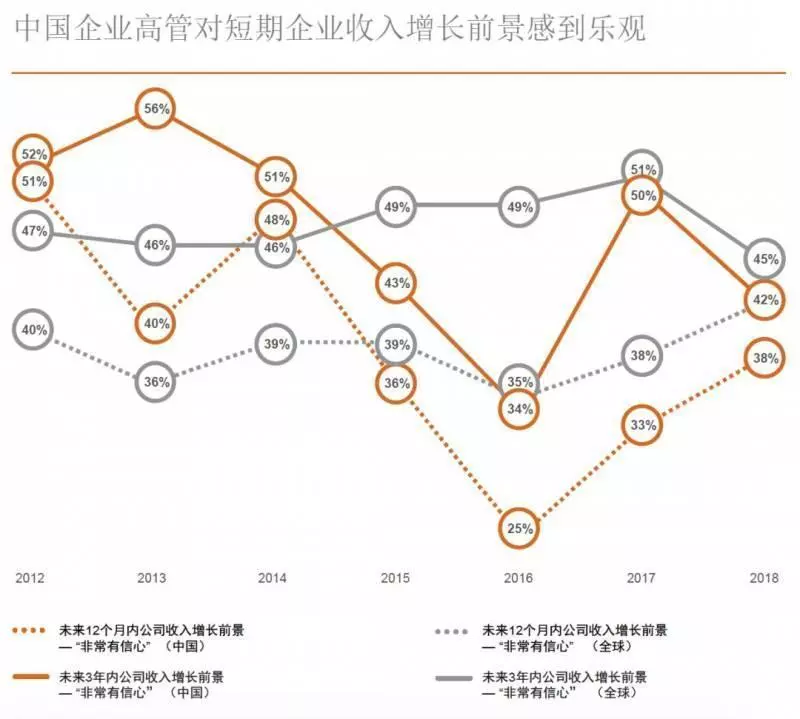

調研結果發現,69%受訪企業高管認為世界經濟增長將會在未來12個月內加速,過去兩年這一數據皆為31%。

對於自己公司未來12個月內的收入增長前景,38%的企業高管表示「非常有信心」,而2017年的比例為33%。

美國和中國受青睞的差距拉大

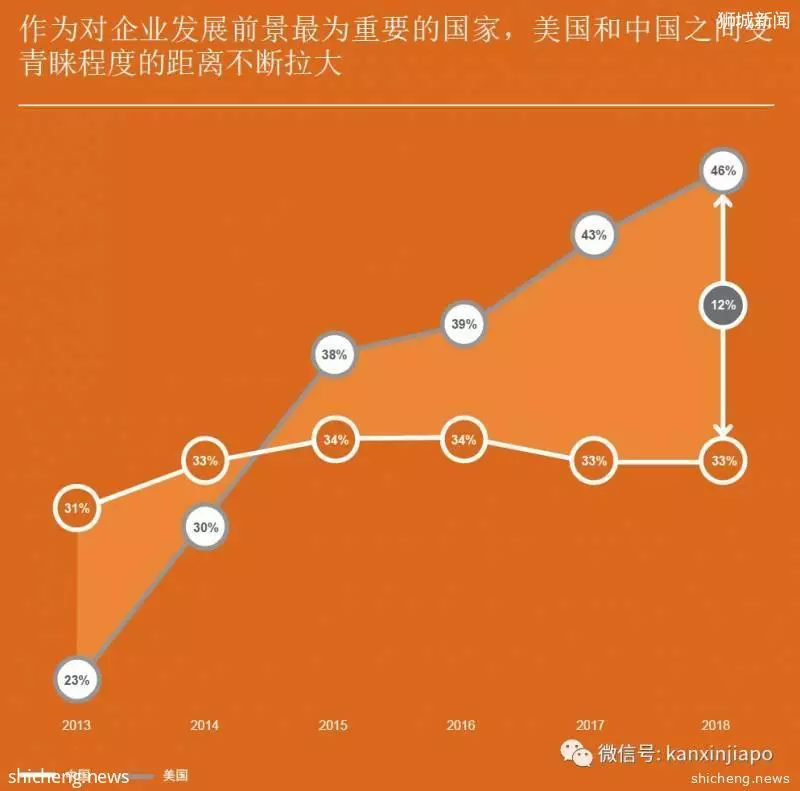

在對公司發展最有吸引力的市場當中,美國和中國的排名最高。但值得一提的是,大部分的CEO都更傾向於選擇美國作為首選投資地,它的吸引力在不斷上升,而中國的吸引力保持在穩定水平。

從曲線圖中不難看出,2014年時,中國還排在首位,但之後受青睞的程度差距逐漸拉大,這可能與美國1.5億美元的稅改法案有關。

另外,報告也指出,世界銀行對全球190個經濟體的營商環境進行評估,中國內地排名第78位,而美國排名第6,香港排名第5。

不過,中國政府已在今年出台「吸引外資20條」舉措,希望可以扭轉局勢。

企業所面臨的威脅和挑戰

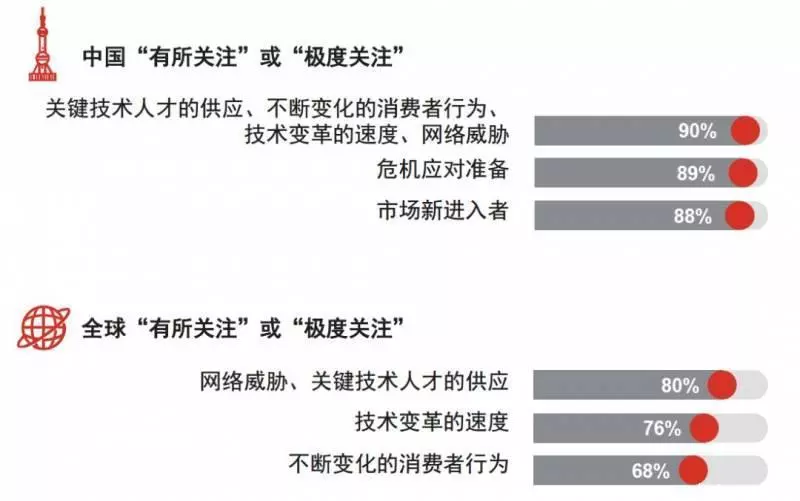

商業方面,90%的中國企業高管列出的主要威脅包括網絡威脅、技術變革的速度、關鍵技術人才的供應以及不斷變化的消費者行為。

至於可能影響企業發展前景的首要經濟、政策、社會及環境威脅方面,中國受訪者眼中的三大威脅是過度監管、地緣政治的不確定性以及社會動盪。

另外,朝鮮半島熱點問題、英國脫歐和出人意料的美國外交政策等政治問題,都可能導致投資者有所猶豫,影響商業發展。但是,這樣的影響是相對有限的,摩根史坦利國際資本指數顯示,在2017年,政治事件對商業的衝擊微乎其微。

向創新型經濟增長轉型

中國正在向以技術為導向的創新型經濟增長轉型。技能發展必須跟上技術進步的腳步,這一點至關重要。

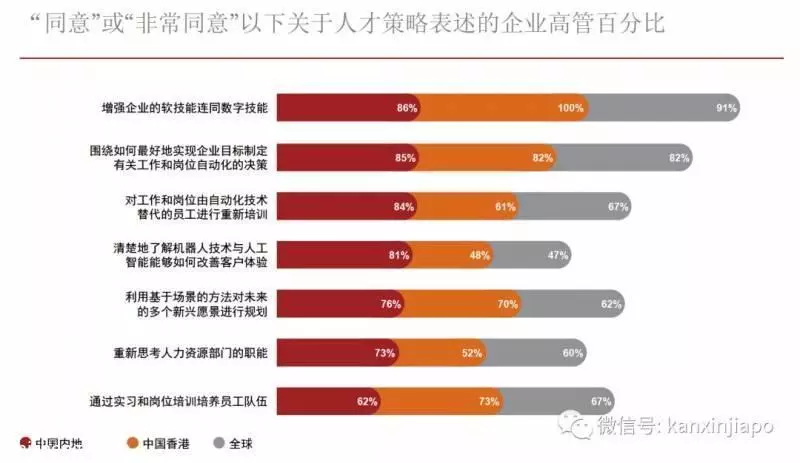

調研發現,為了解決技能缺口問題,84%的中國企業正致力於為受自動化衝擊的勞動力提供再培訓和技能發展。在吸引數字技能人才方面,提高企業薪酬和福利(57%)和現代化辦公環境(36%)被視為最重要的兩個策略。

其實,不光是中國,新加坡也很注重勞動力再培訓和技能發展。比如,南洋國際商學院推出的課程專注於新興科技和商業創新的角度,內容特別涵蓋了人工智慧、區塊鏈、物聯網,以及新加坡國家的科技創新帶動商業創新,持續競爭力等方面的內容。

「學習 Learn—>吐故 Unlearn—>納新 Re-learn(重新學習) 」,新時代是競爭的大時代,是需要調整心態、調整方向,是需要認知重啟、順勢而發、洞察未來的時代。

企業如何應對挑戰

為在複雜和多元的商業環境下推動企業繼續發展、盈利,中國64%的企業高管在未來12個月的首要策略,是戰略聯盟或發展合資企業。

中國內地幾乎89%的受訪企業高管,將他們的投資策略與京津冀城市群、「一帶一路」倡議和大灣區等策略相關聯。

說到「一帶一路」倡議,就不得不提參與其中的新加坡。在今天的報告發布會上,南洋國際商學院院長許振義博士闡述了中、新兩國關係多年來的推進和發展。

(許振義博士)

他說,早在毛澤東時代,由於冷戰,中國官方對李光耀的定調是「英帝國主義的走狗」(見於《人民日報》1966、1968、1971年報道)。後來,中蘇交惡,1972年中美關係正常化。

1976年5月10日,李光耀應華國鋒之邀,首次訪華。5月12日下午,已病重不常見客的毛澤東支撐著身體,會見了李光耀。第二天《人民日報》頭版頭條的標題是「毛澤東主席會見李光耀總理等貴賓」。對李光耀的定調已悄然改為「貴賓」。

1980年11月,李光耀第二次訪華,《人民日報》這次寫道「李光耀總理是中國人民的老朋友。」 從「走狗」 「傀儡集團」到「中國人民的老朋友」,不到10年時間,李光耀完成了這一華麗轉身。

許振義指出,兩國關係在2016年經歷一些波折,後來雨過天晴。去年九月,李顯龍訪華;今年四月,兩國簽署了合作備忘錄,同意在「一帶一路」沿線國家合作拓展第三方市場,今後兩國企業將有更多機會參與「一帶一路」項目。實際上,新加坡是最早表態支持「一帶一路」和參與亞投行籌備工作的國家。

當年中國申請加入世界貿易組織(WTO),新加坡是堅定支持者之一,因為它認為一個繁榮、開放的中國對本區域乃至全球是有利的。2004年,繼紐西蘭之後,新加坡是第二個承認中國市場經濟地位的國家。

2009年,新加坡也與中國簽訂自由貿易協定(FTA),推動兩國經貿、金融等方面的合作。今年11月下旬,中國國務院總.理李ke強將訪問新加坡,相信屆時會有更多好消息傳出。

隨後,在問答環節,林怡仲、許振義和中遠海運東南亞公司總裁顧勁松與在場的商業、銀行界人士展開了討論。

左起:普華永道新加坡資本市場負責人譚德成(主持人),顧勁松,許振義,林怡仲

關於中美關係:

許振義說,中美乃至西方與中國之間的摩擦主要來自互相的猜忌,冰凍三尺,非一日之寒。中美之間的貿易糾紛短期內不會緩解。短期內中國吃虧大一些,艱苦也多一些,但從長期看,最終誰得讓步,還須看兩國企業主和消費者的承受能力。

相對於美國,中國企業主和消費者在心理上的承受能力或許強一些。而且,美國企業主和消費者的不滿很容易影響選情,或會影響政府的決策。

大國貿易摩擦對新加坡的影響:

許振義認為,在經濟上,首當其衝的大概是一些出口元件的企業,它們的產品原本出口到中國,在中國組裝,然後成品賣到美國。

在國際關係方面,中美摩擦如果升級,對東協(ASEAN,即「東協」)來說是個挑戰。東協國家或許被迫紛紛站隊,這將對東協的團結不利。

(照片來源:普華永道)

如何應對貿易摩擦帶來的挑戰?

許振義認為,新加坡企業必須在市場和產品兩個方面提高多元化,一來開拓新興市場,二來以創新產品或服務維持住現有市場。此外,企業也必須積極提高各個層級員工的技能,從操作工到企業高管,前者提高生產力,後者提高眼界和判斷力。