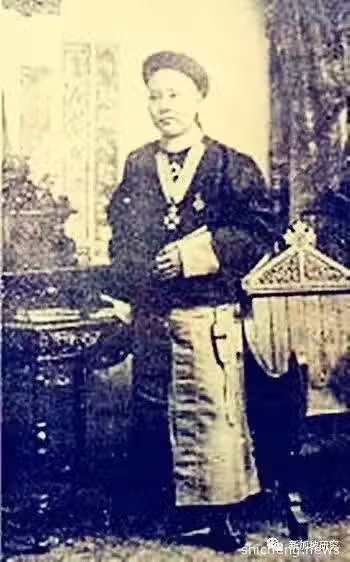

中國首位駐新加坡專業外交官左秉隆領事

青年參考特約撰稿 王凡夫(作者時為中國駐新加坡使館外交人員) 發自新加坡 2009-08-25 15:56 請點擊「閱讀原文」查閱詳情。

新加坡雖然遲至1990年10月才與新中國建交,但新加坡卻是中國歷史上首個海外領事館設立之地。左秉隆是中國派駐新加坡的首位專業外交官,但他的事跡卻鮮為人知。本文作者現為中國駐新加坡使館外交人員,赴新之後發現國內對左秉隆的了解甚少,故撰成此文,供國內讀者參考。

1.移居海外的中國人曾被斥忘祖叛君

書法講究逆鋒起筆,講述左秉隆的故事也要對其時代稍作追溯。眾所周知,中國自明朝初至清末,雖然在明成祖朱棣執政期間派遣鄭和率大規模船隊下西洋,但基本上歷代統治者均實行「禁海」措施,對海外僑民漠不關心,甚至認為移居海外的中國人屬忘祖叛君之徒。乾隆五年(1740年),荷蘭殖民者在爪哇(今屬印度尼西亞)製造了屠殺逾萬華人的「紅河(溪)慘案」,竟被清政府稱為海外僑民「孽由自作」。

鴉片戰爭打開了中國的大門,逼迫清政府在海外僑民政策上作出改變。隨著大量華工被轉運國外,清廷在海外僑民政策上由「概不聞問」逐步變為實施領事保護。19世紀70年代,清朝重臣李鴻章就曾格外關注海外華工待遇問題,並建議總理衙門保護華僑。李鴻章還特別派員赴南美洲秘密調查華工受虐問題,由此可見晚清海外僑民政策已發生根本轉變。

19世紀中葉以降,中國東南沿海居民因社會動盪和自然災害等原因,紛紛下南洋謀生。在短短20年時間內,中國海外移民大增,並在東南亞形成較大經濟實力,引起了清政府重視,並最終決定派使節駐外。新加坡為東西方交通匯合點,清政府的外交官稱其為「南洋第一埠頭」,所以首個領事館選擇在新加坡落戶。落戶時間為1877年,迫於英國的壓力,首位中國領事只能用當地華人胡璇澤(又名胡亞基)。等到1881年,清政府才派中國的專業外交官左秉隆任領事。

2.與英國爭奪新加坡僑民人心

早在元朝時,就有中國人移居新加坡,比英國人萊佛士1819年登陸早400多年。新加坡成為商埠不久,華人迅速增多。左秉隆在任期間,當地中國僑民大都文化水平低下,生活困頓,華社幫會林立。有鑒於此,左秉隆在爭取僑民權益、改善僑民民生等方面做了大量積極努力。

左秉隆首先遇到的難題是與英國殖民當局周旋。「弱國無外交」,近代中國海外主權受嚴重侵犯。為爭取對新加坡當地華人的領導權,英當局對清設領一事曾百般阻撓,並緊急在當地設「華民護衛司」(CHINESE PROTECTORATE)。該司名為維護華人利益,實為分化華族,爭取華人效忠英廷。英雖後來同意清廷派左使新,卻對其正常工作極盡干涉騷擾之能事。左對此曾感嘆「世無公理有強權」。但感嘆歸感嘆,左秉隆面對強權從容應對,不卑不亢。在販賣勞工、僑民治安等問題上,左與英人努力周旋,據理抗爭,迫使英人做出一些讓步,在一定程度上維護了中國僑民權益。針對英人大肆培養親英分子等分化華社的行徑,左積極倡導華人團結,培養華人忠於清廷的「內向之心」。因左工作頗有成效,清廷後將其領事任期由原定3年延至10年,並在1907年派其再次出使新加坡。

左任駐新領事前,當地華族私塾教育已有一些發展,文化程度較高的僑民甚至還創辦了書院。但華人社會人文氣息仍然淡薄。左蒞任後大力推廣中華文化,在當地掀起興學之風,頗有「啟蒙運動」之勢。在左的推動下,新當地僑民先後創辦書塾書室。左以受華文教育的僑民為對象,設立「會賢社」,每月出命題作文考評,曰「月課」。左親力親為,自己出題考評學子,往往批改作業至深夜。左還把自己的一部分薪水捐作獎學金鼓勵學子。左在首任即將結束時曾寫詩自我總結:「欲授諸生換骨丹,夜深常對一燈寒。笑餘九載新洲住,不似他官似教官。」

左年輕時曾在北京同文館學習英文和法文,英文極佳,曾隨曾國藩之子曾紀澤出使倫敦。左除創立「會賢社」,還特為懂英文僑民創立「英語雄辯會」,每兩周在領事館集會,鼓勵大家對政治、社會、文化等重大話題進行討論。1908年,左在僑民中選拔學生赴南京和廣州留學,這些學生中成就較大的有新加坡著名企業家、慈善家李光前(著名華僑陳嘉庚之婿)。今天,新加坡的「李氏基金」和「李光前圖書館」即為紀念李本人而設。

3.收容生活窘迫的女性

在左的努力下,中國在新僑民興文重教之風大盛——史載當地華界「稍稍有文風矣」。在創立的書室中,較著名的有培蘭書室、毓蘭書室、樂英書室、養正書室,一時間誦論之聲相聞於道。此外,左1881年9月蒞新上任,同年12月10日新加坡首份華文報紙《叻報》問世,該報也是東南亞首份華文報刊。《叻報》自1881年創刊至1932年停刊,歷時51載,是東南亞「二戰」前報齡最長的華文日報,成為中國近代在新僑民了解國際形勢的主要渠道。左1891年離任後,黃遵憲接任。黃延續了左倡導文教、在新加坡奠基中華文明的主要措施。

左也關注勞苦僑民的生計。當時,中國僑界存在兩大嚴重問題:娼館叢生、缺醫少藥。關於前者,今天的新加坡華人聚居區牛車水(當年主要為廣東人聚居區)有條名為「SMITH Road(史密絲街)」的小街,即為當年生意最為興隆的「紅燈區」所在地;街口現立有數種語言寫就的銅牌,記載了當年該地的繁榮「娼」盛。左於1885年建「保良局」,將生活窘迫的女性暫作收容,使其避免淪為娼妓,並為其尋找生計。

針對缺醫少藥的問題,左積極推動建立正規華人醫院,施醫贈藥,結束了僑民長期以來有病難醫的痛苦。今天新加坡的同濟醫院即在左當時倡導下由當地華社集資落成。左同時還注重發展僑民體育活動,以改戒不良生活嗜好。1887年7月,海峽僑生俱樂部(Straits Chinese Recreation Club)在芳琳埔(即今日芳林公園,英文名為Hong Lim Green)——正式創立,左秉隆受邀並發表演說,闡述體育在生活中的意義和作用。

4.在宗教問題上持包容態度

左任內還有項工作值得一提。左本人信奉基督教,但他在新期間注重維護當地各宗教、族群間和諧共處,注重促進華社團結。這使當時華社幫會林立、一盤散沙的局面大為改觀,也在相當程度上讓英殖民當局對華社「分而化之」的招數失靈。左為當地供奉不同神像的華人廟宇——天福宮和城隍廟裡——分別題匾:顯徹幽明、聰明正直。這兩塊匾額至今仍完好無損,是左在宗教問題上包容思想和治理華社的「統戰」策略的最好例證。

5.曾嚴密監控孫中山在新加坡的活動

左秉隆是清王朝末期派駐海外的領事官員,在本質上是中國近代舊勢力的代表和捍衛者。孫中山曾在左使新期間赴當地鼓動僑民支持中國民主革命,被左嚴密監控。儘管如此,左在爭取僑民權益、傳播中華文化、解決僑民困苦、促進僑界和諧等方面付出大量努力,依然為今人景仰。作為領事官員,左忠於國家和民族,可謂盡忠職守,不辱使命。海外華人教育家陳育崧曾將左在新加坡推行諸多新政比喻為「韓之於潮,蘇之於瓊,朱之於漳」。意即左秉隆之於新加坡,正如同韓愈之於廣東的潮州、蘇東坡之于海南,朱熹之於福建的漳州,都有文明開化之功,應該說此言不虛。

今天,新加坡學術界將新加坡漢學研究步入正軌的起始年定為1881年,原因除了《叻報》在1881年問世,更重要的是左秉隆於當年蒞新後,對中華文化,即漢學的大力倡導。

左之名字鮮見於史書。這是因為晚清時期,民間對外交官皆施冷眼,有的百姓甚至還把外交與賣國相提並論。此外,晚清時的革命黨將左視為反面人物,更不可能對其人其事有過多記載。左當然能體會到當時世人的冷眼兼笑罵,給自己起別號曰「炎州冷宦」,大有自嘲之意。自嘲之餘,左卻仍能保持祥和淡定之心。左著《勤勉堂詩鈔》中有詩《重領新洲》,記錄的是他1907年第二次使新,船隻即將抵達時的心情,其人生感悟和個人品格一覽無餘:

十七年前乞退休,豈知今日又回頭。人呼舊吏為新吏,我視新洲成舊洲。四海有緣真此地,萬般如夢是茲游。漫雲老馬途應識,任重能無顛蹶憂?

詩於百年前所作。今人讀罷,只覺一位憑欄遠眺,慎獨自省的「父母官」仿佛就在眼前——是那麼可愛、可親、可敬!

人物辭典

左秉隆(1850~1924),字子興,廣州人。精通英、法文,擅詩書音律,著有《勤勉堂詩鈔》。曾兩度奉清政府令出使新加坡。第一次自1881年至1891年任領事,後由黃遵憲接任,左調任香港;第二次自1907年至1910年,任總領事(並轄附近海域)。後辭官寓留新加坡。左1916年返回廣東故土,1924年卒於家鄉,享年75歲。