馬來西亞

因此,新加坡政府花了很多心力,為當地打造國際海洋貿易樞紐的品牌。舉例說,他們在早年發展新加坡的工業時,都集中資源發展造船、煉鋼等與海洋航運相關的產業。他們特意設計一個教育制度,去迎合新加坡發展成國際港口的需要,包括著重於培養國民的英語能力,讓新加坡男女老幼,不論是什麼種族的國民,都操得一口流利英語,於是新加坡就消弭了他們與歐美先進國家之間的語言隔閡,方便外商與新加坡人合作做生意,或是聘請當地人為他們打工時的溝通。

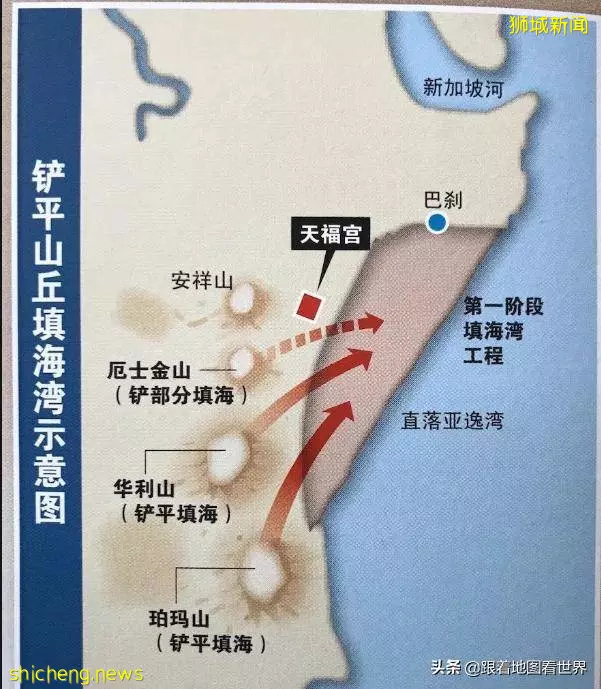

示意圖

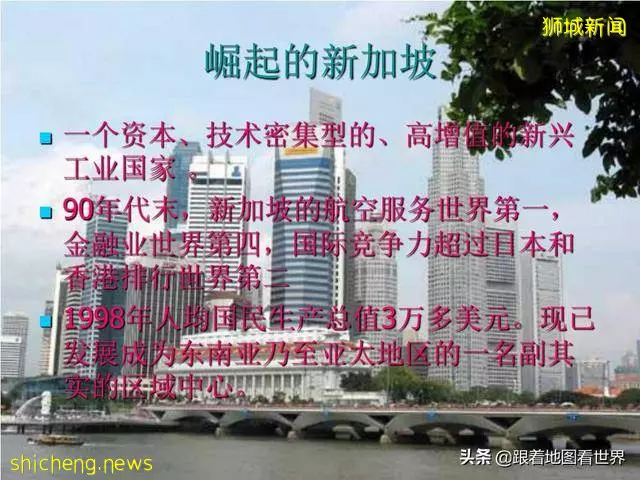

他們著重培養國民的實用學識和技術,亦相當與時並進。譬如近年資訊科技產業發展迅速,新加坡政府就要求學生必修程式語言,以迎合國際市場不斷變化的需求。新加坡政府一直擁抱自由主義市場經濟,儘量減少政府對市場的規管,把稅率維持在相對低的水平,並致力把這些特點向世界宣傳。這些種種,曾經都是我國台灣、香港的強項,但此消彼長下,世事變幻無常,恐怕未來就是另一幅光景了。

新加坡和香港

另一方面,新加坡政府又成功創造了另一個奇蹟:超越當地民族社群差異的強烈國民身份認同。新加坡突然「被迫」獨立,當時的新加坡人自然是晴天霹靂,憂慮這個小港口會從此失去靠山,無法生存。

馬六甲海峽

但李光耀和其他建國元老,卻把握這個機會,在國民間營造新加坡勢孤力弱的氣氛,藉此刺激新加坡人的憂患意識:

「新加坡人必須不分種族,團結一致,才有活路。」

李光耀和英國女王

這種思想,從那時起就植根於新加坡人的思想中,成為新加坡人國民身份認同的堅實基礎。而這股隨時會「國破家亡」的危機感,也成為新加坡人發憤自強建設國家,造就傲人發展成就的推動力。

新加坡填海

肆高等教育和強制兵役:鞏固「非典型強權」

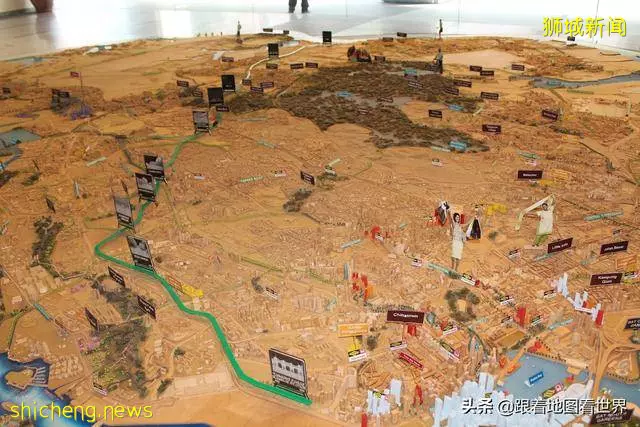

新加坡

即使到現今,新加坡作為亞洲航運及金融中心的地位早已蜚聲國際,並經常被拿來跟功能近似的香港作比較,但上述的憂患意識仍然存在,擔心當前地位可能會因為國際政治格局變化而失落。

示意圖

李光耀生前不時這樣那樣的警告,一旦國際形勢大變,新加坡可以不復存在。但新加坡人又擔心要是一面倒擁抱西方價值觀的話,會失去新加坡一直擁有的獨特性,畢竟這是一個華裔主導的社會,不得不顧及另一邊的世界。因而新加坡仍然用各種方法,維持其國民的「愛國情懷」。

示意圖

要在彈丸之地、小國寡民當中建構這個「非典型強權」,教育和兵役是兩個重要的渠道。新加坡國民還是兒童時,就開始愛國教育,培養他們對新加坡國民身分的認同感,並將國民身分塑造成壓倒所有其他民族、宗教、文化身分的第一身分,對一個多民族國家而言,這是殊不容易的。

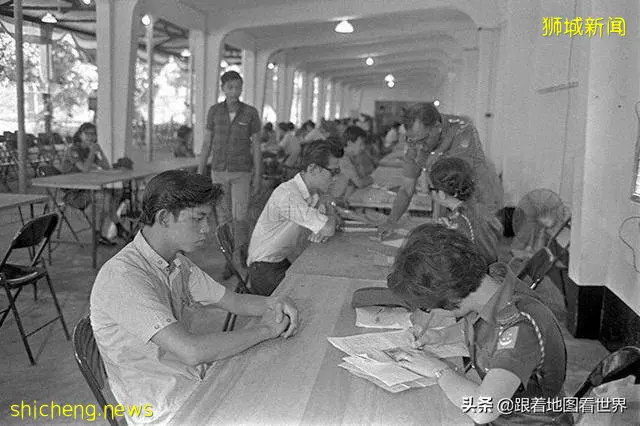

圖為1967年,新加坡第一批國軍報到。

1965年底,第一批以色列軍事顧問抵達新加坡,協助新加坡建立第一代軍隊。1967年3月,新加坡國會通過國民服役法令,開始進行適齡青年國民進行登記。

由以色列協助建立的第一代新加坡軍隊,本質上以防禦性的步兵為主,搭配小規模的空軍與半正規的海軍。

新加坡毫無戰略縱深,萬一遭別國軍事侵略,其實完全無險可守,只能依靠美國、澳洲等盟友出兵解救。儘管如此,新加坡仍然實行強制服役制度,所有新加坡男子只要滿18 歲,就會被徵召入伍兩年,其中原因之一,自然是要培養他們不論是什麼種族,都要效忠國家的意志,其次也是訓練勇武意志。

圖:新加坡入伍生與新加坡部隊從外面請來,專門剃光頭的理髮阿姨。

結果,新加坡政府一直以來不斷努力地鞏固國民身分,總算讓新加坡免於因為種族矛盾而撕裂甚至瓦解,並可集中精力,繼續走只有這個港口城邦才能走下去的成功道路。假如這不算奇蹟,世上還有奇蹟可言嗎?