我不想過母親節!專訪一個失去「禮物」的母親

母親節的禮物就是孩子,沒有孩子的母親節是沒有意義的。

母親節是一個為了感謝母親而存在的節日,但51歲的楊賜潔卻沒有心情慶祝。

「我是個沒用的母親,我無法保護我自己的孩子。母親節的禮物就是孩子,沒有孩子的母親節是沒有意義的。」

楊賜潔的小兒子伍蘆葦和憂鬱症搏鬥多年,在2021年6月15日不幸離世,當時的他年僅22歲。

那個時候,悲痛欲絕的楊賜潔甚至哭不出來,直到她接觸到防止青少年自殺運動「PleaseStay Movement」的輔導員和其他痛失孩子的母親們,才終於釋放情緒,讓自己大哭一場。

從小愛逗媽媽笑 中學後漸漸疏遠

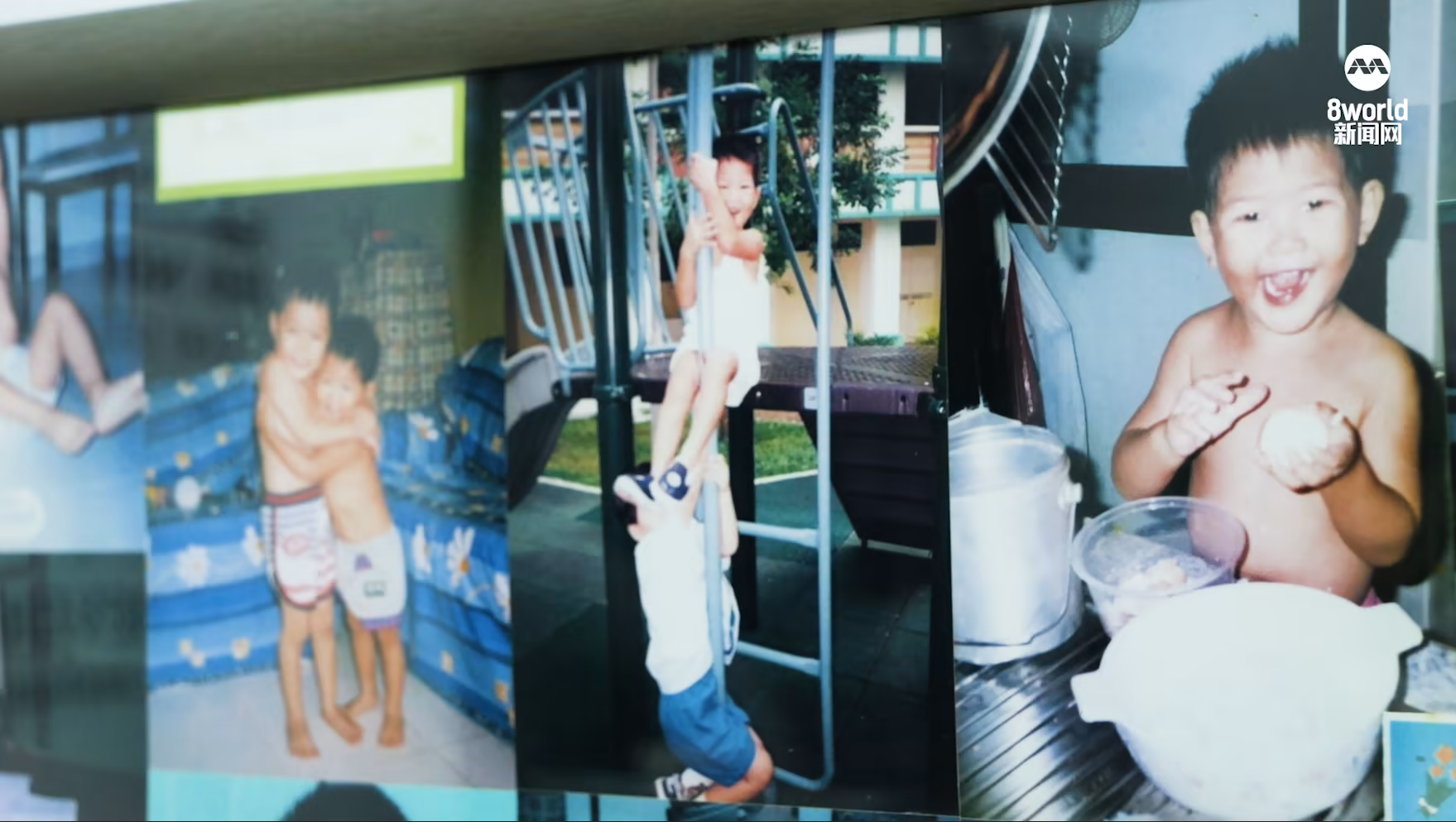

記者到訪楊賜潔的住家時,她把記者帶到小兒子生前的房間。房間內保留著伍蘆葦生前最珍惜的物品,而楊賜潔還在兒子過世後,特地將他的照片製成圖集,掛在一面牆上。

「你看,他小時候很多逗人笑的動作。以前我不管怎麼累怎麼傷心,看著他逗我笑,那就是我最懷念的時候。」

楊賜潔在兒子過世後,特地將他的照片製成圖集。(圖:鄧沁怡)

楊賜潔的小兒子伍蘆葦小時候愛逗媽媽笑。(圖:沈思宇)

伍蘆葦原本個性機靈開朗,直到中學時期,父親失去全職工作,伍蘆葦和父親的摩擦變得日益嚴重,而身為全職母親的楊賜潔也得回返工作崗位填補家用,導致伍蘆葦和父母的關係漸漸疏遠。

「他不再來抱著我們、坐在我的腿上,也不再過來和我說話。」

楊賜潔起初以為兒子只是處於成長過程的叛逆期,殊不知兒子的心理狀況每況愈下,入伍的第二年他更是離家出走,完全斬斷和家人的聯繫。

伍蘆葦退伍後不久,有一天突然自己回家。過了一段時間,警方發現他在家樓下神志不清,送院後才發現他已無數次嘗試自殺,最終被診斷患有憂鬱症。

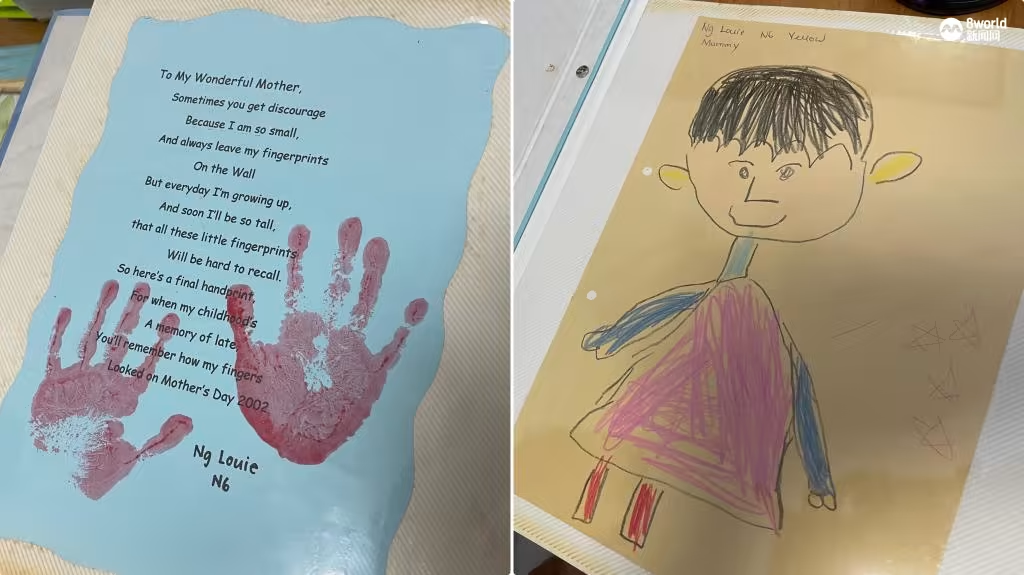

伍蘆葦小時候為媽媽製作的母親節卡片。(圖:鄧沁怡)

在伍蘆葦輕生之前,他的病情時好時壞,還反反覆復進出心理衛生學院。

「他離家出走的時候我每天都快要窒息,深怕他在外面學壞、逃兵,可能死了也不知道。但是他和家人一句話也不說,我也不敢接近他,深怕他又再次離家出走。」

最終,伍蘆葦敵不過自己那一關,在23歲生日的四天前選擇離開這個世界。

房間內保留著伍蘆葦生前最珍惜的物品。(圖:鄧沁怡)

忽略兒子的興趣和求助信號

兒子離世後,楊賜潔感到無比地自責。她認為是自己對兒子過於嚴厲,忽略了兒子對開發電腦遊戲和應用程式的興趣和其他的求助信號,才會導致悲劇發生。

「我錯過了用心去看他的天分,一直到他走過後,我看到他的日誌,才發現他對開發應用程式有非常大的熱忱,所以才會一直嘗試玩不同的電腦遊戲。如果我早一點知道就不會那麼反對。我們一直以為玩遊戲就是不對,後來才知道其實玩遊戲也是他放鬆的方式。」

房間內保留著伍蘆葦生前最珍惜的物品。(圖:沈思宇)

楊賜潔在兒子13歲那年回返工作崗位。直到兒子離世後她才察覺到,這多少對兒子的心理造成影響。

「我沒有想到那是最重要的時期,因為他們轉換環境,從小學到中學陌生的環境。後來治療師有跟我說,蘆葦問過他一個問題,『為什麼媽媽要去做工』。我沒有想到他這麼在意。」

目前身為居家護士的楊賜潔把心思花在照顧病人身上。(圖:沈思宇)

將悲痛轉為力量

痛失兒子的楊賜潔慶幸自己的工作十分有意義,目前身為居家護士的她把心思花在照顧病人身上,這也有助讓她分散注意力。

「我照顧很多臨終病人,所以我也更加珍惜他們最後的時刻,儘量幫助他們的家人,讓他們可以安心。」

認為自己「以錯誤的方式愛孩子」的楊賜潔希望以過來人的身份提醒其他家長「要無條件地愛你們的孩子」;他們叛逆的行徑其實是求救的訊號,而此時他們需要的是愛不是責備。

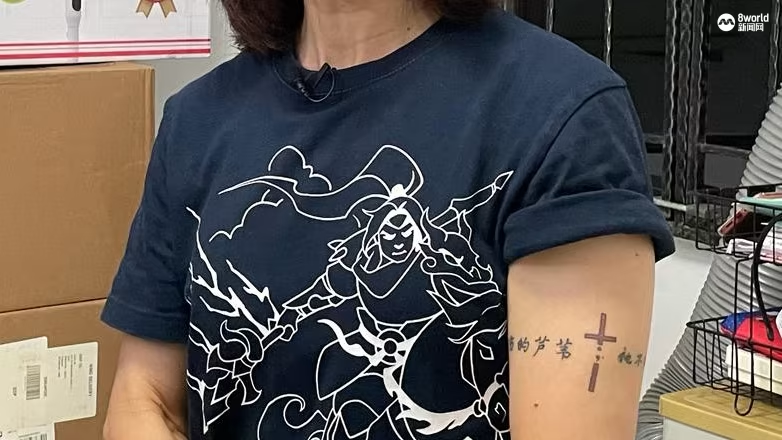

楊賜潔將兒子的名字刻在自己的手臂上,作為對兒子永恆的紀念。(圖:鄧沁怡)

另外,她也想要鼓勵孩子們,遇見問題時多和父母溝通,不要壓抑自己的情緒。

兒子的逝世讓她有許多領悟,她也坦承,自己還在學習如何成為一個好媽媽,對大兒子更加關心。她也選擇將兒子的名字刻在自己的手臂上,作為對兒子永恆的紀念,同時提醒自己要勇敢地活下去。

「失去孩子的母親都是不想活的。」她指著自己的紋身說道:「這是句號和逗號,在紋身界裡有著防止自殺的意義,但寫作時意思就是『句子還沒有結束』。當我們以為我們走不下去的時候,還是有希望,還是要堅強地活下去。」