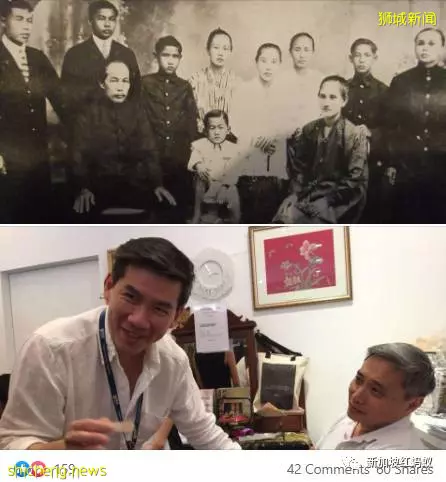

土生華人徐維德的基因組有86.3%是華人血統,13.7%是馬來血統。他的外曾祖父(前排左一)、外曾祖母(前排右一)、外公(後排左一),當年住在馬來西亞沙撈越的古晉。(徐維德)

作者 侯佩瑜

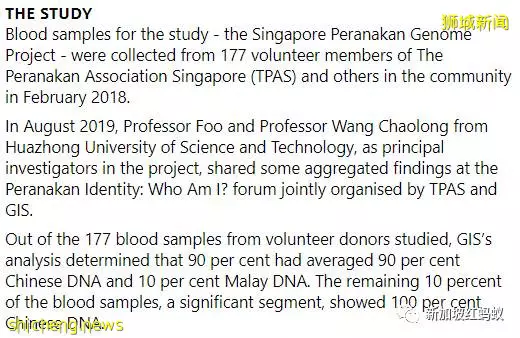

為了解本地土生華人社群,也就是「小娘惹」族群的遺傳基因混合(genetic admixture)程度,從科學角度去追蹤這個社群的歷史,新加坡科技研究局(A*STAR)屬下的基因研究院(GIS)在2018年展開一項研究,對177名新加坡土生華人的基因組進行分析,並與其他地區的華人加以對比。

科技研究局今年6月21日在科學雜誌《分子生物學與進化》發表該研究報告,並在7月16日於政府新聞中心發布文告。

基因研究院教授符策賢2018年收集土生華人的血液樣本,用作提取並測序他們的DNA。(土生華人協會面簿)

研究結果顯示:

我國土生華人平均有93.3%的華人血統、5.62%的馬來血統、0.92%印族血統,以及0.2%歐洲人血統。

土生華人遺傳5.62%的馬來基因,明顯高於對照組:新加坡華人的1.08%馬來血統,中國南方華人的0.86%馬來血統,以及中國北方華人的0.25%馬來血統。

有趣的是,中國北方華人的血統里有高達0.68%的歐洲人血統,比0.25%的馬來血統來得高。(新加坡科技研究局研究報告截圖)

研究人員還發現,土生華人和新加坡華人在1612年之前有共同的祖先,即來自中國中部地區的早期漢人,以及來自中國南部的早期南島人。

兩個族群之間的通婚形成了幾個世紀後的中國南方人,他們當中有一些人後來移民到新加坡及東南亞周圍地區。新加坡華人和土生華人就是這群南方華人的直系後代。

我國文史工作者林志強在《解讀土生華人基因組鑑定》一文中說,馬來基因大約千多年前曾在中國南方華人中出現,可解讀為近代南洋馬來人和古代中國少數民族有共同的祖先,而新加坡和中國華人都有一些馬來基因。

基因組分析顛覆了土生華人對自己的血統的認知。徐維德(右)的太太(左)也是土生華人,她有66.5%是華人血統,27.5%馬來血統以及6%印族血統。在此之前,太太的家人以為家族是擁有100%華人血統的土生華人,因為家譜只有中文名字。(取自徐維德面簿)

土生華人的「首名女祖先」並非明朝公主

團隊也發現,土生華人的馬來血統主要源自馬來女性,這與我們所知的吻合,即早期在馬來群島經商的中國移民迎娶了當地的馬來女子,原因是當時的華族女性移民較少。

新加坡基因研究院表觀遺傳學與染色質機構實驗室團隊高級主任符策賢教授指出,這項發現直接推翻了有關土生華人是中國公主後代的傳說:

據《馬來紀年》記載,15世紀明朝公主漢麗寶遠嫁滿刺加(如今的馬六甲)和蘇丹滿速沙成親。五百大臣之子和五百宮娥作為陪嫁。這五百大臣之子和當地貴族通婚,其後代成為土生華人。

然而,本地的娘惹族群始終深信,首名女祖先是一位住在馬來群島的馬來族女性。如今這個「族群秘密」被研究團隊通過血統和基因數據證實是真的。

自鄭和在1405年至1433年間下西洋之後,15世紀至17世紀年間,不少華商跟著南下經商,當中不乏有人在馬來群島與當地土著通婚,繁衍出後代,壯大了土生華人的人口。

1819年殖民時期,新加坡成為自由港口,吸引了大批馬六甲土生華人遷移到新加坡生活。一般相信,新加坡的大部分土生華人,應該是來自馬六甲的土生華人的後代。

研究小組也推斷出我國的土生華人的馬來基因是在190年前(1831年前)遺傳下來的,大多數新加坡土生華人應該是第三和第四代純華人男性祖先的後裔。在其他海峽定居的土生華人則可能是純中國男性祖先的第五或第五代後裔。

10%土生華人的血統竟然是百分百華人?

有趣的是,這177名土生華人當中,有10%擁有100%的華人血統,這引起土生華人協會會長徐維德的興趣。

這是否意味著他們不是真正的土生華人,畢竟從血統上來看並非混血兒?

本身是土生華人的徐維德(72歲)在協會面簿寫道, 協會的立場是,他們都是土生華人,和有著華人與馬來基因的土生華人一樣。

這是因為他們從小就以土生華人的身份成長,學習土生華人文化。土生華人是一種文化身份認同,而不是種族身份認同。從種族上講,我們是華人。在文化上,我們是土生華人。

10月23日,基因研究院和土生華人協會將舉辦一場網絡研討會,與土生華人社群討論研究結果。

明年,土生華人協會將著手進行數字普查,以了解新加坡的土生華人人口有多少。他們以後可能會把人口普查擴大到東南亞。土生華人過往一直使用歷史記錄和家譜來追溯自己的根源。

徐維德說: 「我們希望接觸到更大的社區,進一步定義我們(土生華人)的身份。」