居家隔離和康復在日常生活上都需要有一定的安排,例如年輕一代染疫,被要求居家康復,勢必得安排家中瑣事,尤其同住的有老有幼,如果家中還有患病者就更棘手了。(聯合早報)

作者 無言

冠病肆虐至今,病毒不斷演變,冠病疫苗也從原本被期望的「萬靈丹」證實只能減輕患病後的病情嚴重程度,而不是「金鐘罩」。

這就讓每個國家在疫苗注射接種率達到八成以上後,得選擇接下來的防疫政策是要和病毒「共存」還是「清零」。

新加坡是率先推行「和病毒共存」的亞洲國家,加上此前被評估為防疫模範生,而且此前的病例不高,能否順利和病毒共存,是他國關注的焦點,也視為參考目標。

新加坡是率先推行「和病毒共存」的亞洲國家。(海峽時報)

和病毒共存的政策才開始,新加坡的病例就飆升,這其實是預料中事。因為按照歐美國家例子,一旦逐步開放防疫措施,病例勢必增加。但新加坡卻在開放後不久又逐步收緊,理由就是要為醫療體系「舒緩壓力」,需要改變和調整程序,但當局強調整體策略沒有改變。

「共存」還是「清零」各有支持者,當政府選擇「共存」,也清楚解釋了政府要在保國人生計和拯救生命之間求取平衡,過程中須付出一定的代價。

不管「共存」還是「清零」的擁戴者,都希望政府能吸取他國例子,慎重考量如何更安全地逐步開放,務必讓傷害減到最低,即便反對開放者心生疑慮,但正常思維者都願意支持和配合政府的決策。

無奈才剛開始「共存」就出現了問題。

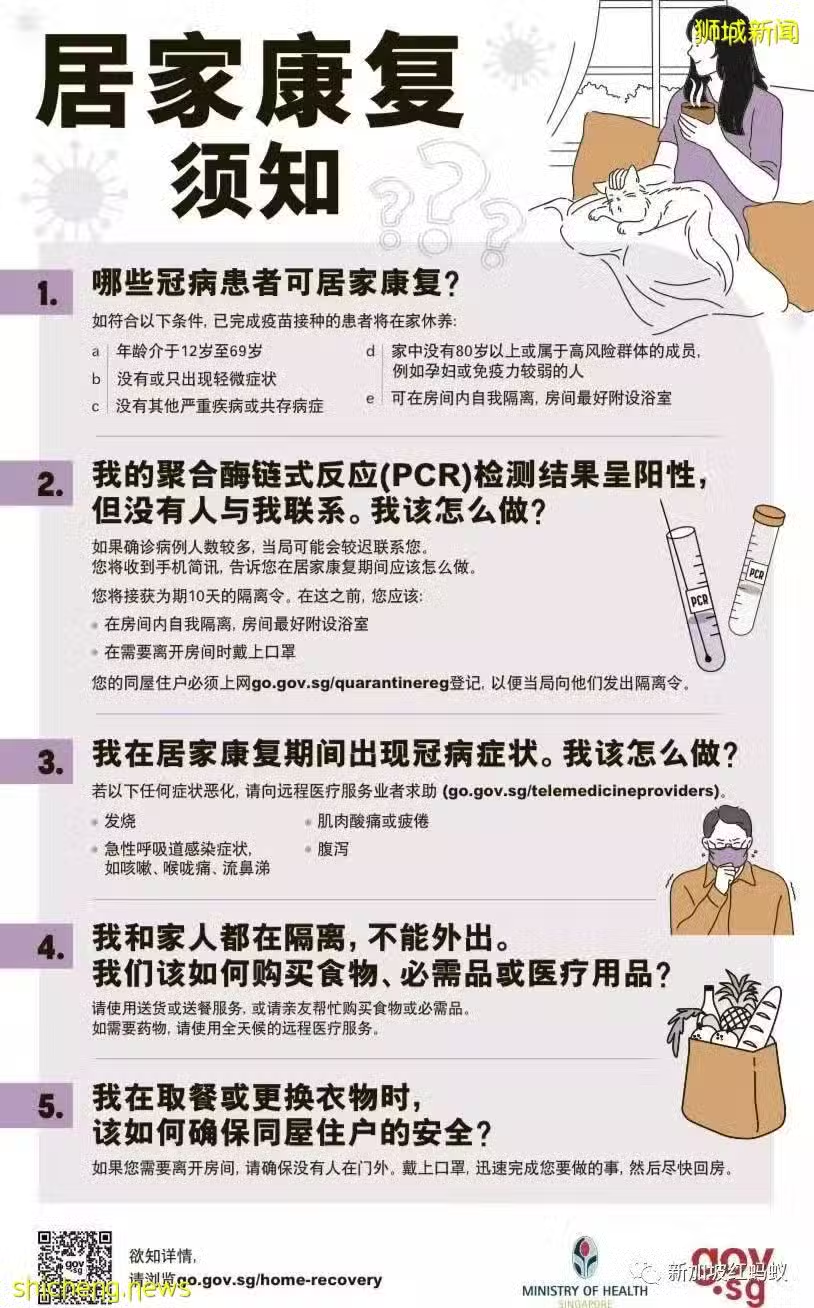

最先引起批評聲浪的,是為了避免醫療體系因病例增加而不勝負荷,在病患條件允許下,居家康復從9月18日起,成為12歲至69歲冠病病患的既定護理模式。

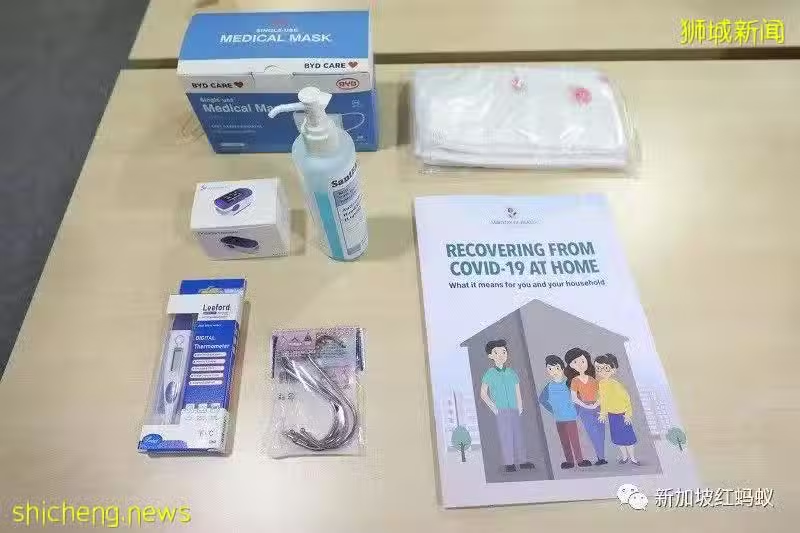

家康復的必備品。(新明日報)

這是配合開放後病例增加所提出的應對措施,以政府向來三思而後行的作風,大家都認為應該已做好萬全準備。但政府顯然低估了病例增加的速度,更低估了大家對冠病的恐懼?

聯合領導抗疫跨部門工作小組的貿工部長顏金勇、財政部長黃循財和衛生部長王乙康,曾在6月24日聯名發表題為《與冠病共處 如常生活》的文章,表示政府已採取各種措施,大幅減低冠病的威脅,讓它成為像流感手、足口症及水痘那樣的疾病,以便人們繼續日常生。

即便政府讓大家不要對冠病過於害怕,須與冠病共處,如同流感如常生活,但相比流感,冠病對老年人的傷害和致命率高出許多,而且誰也無法確定會否在痊癒後有後遺症,肯定無法在短時間內消除甚至減少對冠病的畏懼。

這也是為何居家康復的推出,讓不少人難免有所抗拒和質疑,而最大的問題就發生在衛生部無法負荷居家康復和隔離計劃推行後所暴增的「工作量」,導致原本就戰戰兢兢的公眾更恐慌更無助。

衛生部在報章刊登《居家康復須知》幫公眾解惑。(聯合晚報截圖)

最後竟然是由「求助無門」而只好自救的公眾自主開設Telegram群組分享居家康復資訊,這當然讓人無法接受,尤其是發生在以效率聞名,以「怕死」著稱而必然做好兩手準備的新加坡國土。

新加坡國小屋小,而可惡的冠病病毒傳染率強,還大部分沒有症狀,讓人防不勝防,在實施上面對不少問題。即使只是被要求在家隔離,你肯定會擔心同住的家人會否被感染。

對啊,做好防疫措施就能避免傳染給家人,但你還是會擔心自己忙中有錯,一個小疏忽就讓病毒有機可趁了?這還是居家隔離者,更別提是居家康復者的心情就更沉重了。

接種疫苗能減輕病情嚴重度,但對患有舊疾的老人來說卻仍是不小的威脅,而上了一定年紀的老年人又有幾個沒有老人病?就算致命率看似不高,但誰都知道這是「一個就已太多」的情況。

除了心理層面,居家隔離和康復在日常生活上都需要有一定的安排,例如年輕一代染疫,被要求居家康復,勢必得安排家中瑣事,尤其同住的有老有幼,如果家中還有患病者就更棘手了。

(新報)

而在這樣的情況下,衛生部熱線沒有人接聽?上網翻查衛生部準備的問與答,如果情況特殊或在網上無法獲得解答,那又如何?不是每個人都是科技達人,而對不少人來說,能在需要時「聽到」權威機構給他們「最專業」的指導可以讓他們更安心,因為大家就是不想在無意間傳播病毒,不想「害人」,所以更需要專業指導。

有些人不解為何許多人對居家康復和隔離有「意見」,但相信大家都清楚國內醫療體系不可能容納所有染疫者,最讓人「有意見」的不是和病毒共存,而是如何更好地推行相關政策,政策更不應左右搖擺,讓大家混亂而無所適從。

不管政府是低估疫情而沒有做好準備,還是走得太快,導致措手不及,但亡羊補牢,政府已經重點改善居家隔離和康復這項「和病毒共存」的重要模式。

但除了解決患者方面的問題,病例的激增,加上當局不斷更改作業程序,已有醫護人員也表示他們感到身心俱疲,甚至有醫護人員在社交媒體上抒發不滿情緒,這也是急需改善的一環。

政府預測下周的每日病例或破5千起病例,當局也為此在進行準備,希望屆時「和病毒共存」的措施都能更好地推行,尤其是居家康復和隔離措施。

「衛生部不會把你一個人丟在家。」

大家應該都不曾對此懷疑,只是希望不要太遲。