近一年多以來,新加坡在國際外交領域表現亮眼,包括不限於:

總理李顯龍於2022年3月訪美、2023年3月訪華;外長維文於今年2月、6月先後訪華、訪美;副總理黃循財於5月訪華、參加G7峰會等;一年一度的香格里拉峰會,新加坡也是東道主。

如此密集的外交行動,反映了新加坡對於當前世界局勢的某種不安與主動出擊、斡旋,在4月份新加坡政府施政方針辯論的國會發言中,李顯龍總理給出了自己的研判結論,也可以解釋上述所有外交行動的核心驅動力。

他認為:後疫情時代,俄烏戰爭、中美競爭、國際貿易及產業鏈脫鉤等三大風暴,將從政治及經濟兩個層面,嚴重衝擊新加坡這樣的開放型經濟小國。這對於新加坡政府及國民,都是一場前所未有的壓力考驗。

李顯龍將之稱為「三大風暴」,這個用詞,對於國際上的一眾小國來說,是並不誇張的,特別是新加坡,只有733平方公里,五六百萬人,基本沒有自然資源可言,依靠的就是純外向型經濟。

國際社會的絲毫意外震盪,對她們這類小國就不啻於一場「風暴」。

這種時刻,以新加坡為代表的小國,將如何應對與破局,著實考驗其執政階層的視野、智慧與能力。

而後疫情時代的國際局勢,沿著李顯龍總理的研判,很容易梳理:

俄烏戰爭導致「政治新冷戰」,世界各國在政治立場上勢必「選邊站」,這個立場不可模糊,也註定很難模糊。

而小國對此實際沒有選擇項,只能依循既有規則,或者說隨大流,這不是可以出風頭、開玩笑的所在。

隨著局勢的進一步發展與明朗,甚至出現了諸如韓國所謂的徹底「一邊倒」。最新消息,印度總理莫迪在美國國會演講,「印度準備好以任何方式幫助烏克蘭恢復和平」,言下之意很明確,連印度都不想再中立、騎牆了。

如果說「政治新冷戰」小國只是走個過場,舉個手錶個態,那「經濟新冷戰」則對她們影響巨大、立竿見影,這就是由中美關係、中美競爭所衍生出來的成體系的世界經濟新局面與可能趨勢。

這段時間,可以布林肯訪華為拐點,之前普遍稱為「脫鉤斷鏈」,之後雙方有所妥協,改成「去風險化」。但這些都只是叫法問題,實際就是經濟新冷戰、「去中國化」,雙方不是沒有徹底鬧掰的可能性。

這就是「國際貿易及產業鏈脫鉤」。

這當然不是世界所希望的,包括中美內部的理智派,都不願看到的最壞局面。它不僅是中美雙方的相互重創,世界各國也會因選邊站、脫鉤斷鏈勢必經歷一場陣痛,而對小國來說,便是「風暴」。

所以,馬斯克、比爾蓋茨等跨國公司的商業領袖紛紛出訪各國,包括新加坡上述的系列外交舉動,都是在為可能的脫鉤斷鏈而積極奔走、遊說斡旋。

這不僅涉及到其自身企業或國家利益,而是對整個世界經濟負責。這種國際視野與世界擔當,當然是值得讚賞的。要知道持相反意見、恨不得立刻全面冷戰的人,國際上那可是相當之多。

具體到新加坡,她在經濟貿易等領域早已與中國、美國深度綁定,別說脫鉤,去掉哪一國的「風險」都足以徹底撕裂其整體經濟貿易體系,所以她絕對不願看到,更不能接受這個潛在趨勢。

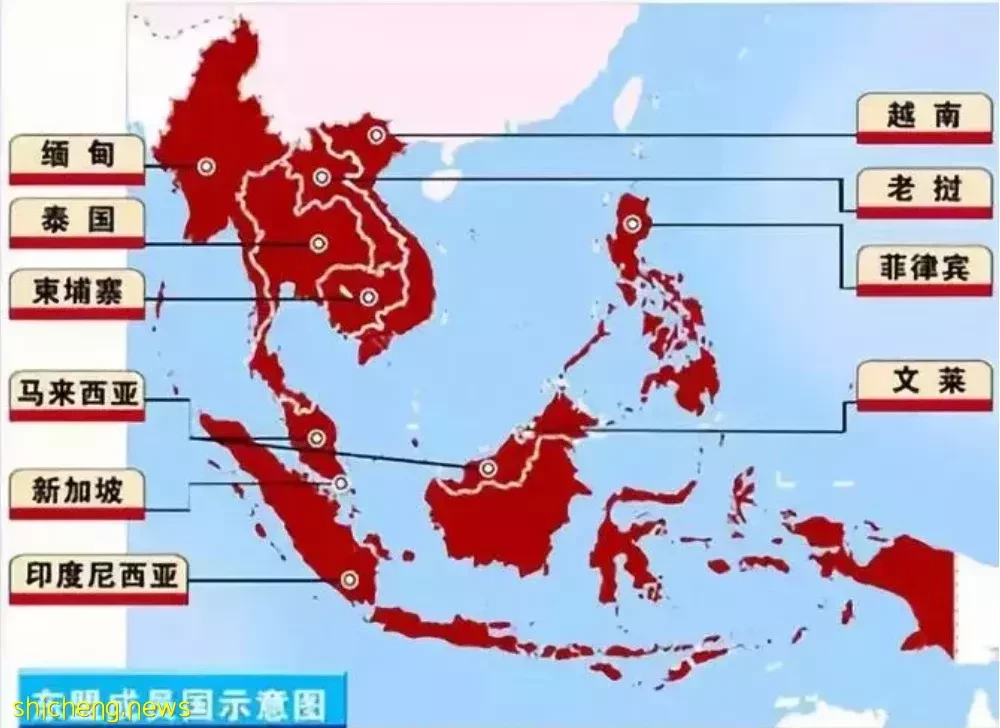

所以新加坡早就未雨綢繆、主動出擊,重點遊說、斡旋中美雙方,同時呼籲亞洲、東協等國加強聯繫,構建彼此交織的關係網。這個網越嚴密,受壓能力、耐撕扯韌性就將越高,從而讓別有主張者望而卻步,承擔不起徹底脫鉤的各種成本。

包括對於中美處於「最低谷」關係,新加坡也是打氣為主,布林肯訪華被普遍認為不會有啥實際效果,但外長維文卻認為「絕對必要」,「漫長旅程中必要的第一步」,只要中美雙方重啟談判、交流,就值得鼓舞。

顯然,這是新加坡國際局勢研判與外交精髓一以貫之的表現。

對此,我們只能說,「小國」新加坡真的不小,恰恰相反,她近一年多的表現,無論是視野、智慧還是擔當,足以讓很多大國、中型國家為之羞愧。希望世界不要辜負小國的努力與期望。

中國有句老話,老子說的:「治大國若烹小鮮」。話說的是很漂亮,但實際操作起來,恐怕沒那麼從容瀟灑,把大國徹底治糊成一鍋粥的操蛋現象,無論歷史還是現在都比比皆是。

既然如此,何妨看看「治小國若烹小鮮」,國家雖小五臟俱全,政治經濟軍事文化外交等等層面不玩「玄學」,就看實際可見的務實操作,以此小中見大、總結經驗。

新加坡當然是個成功範例,這個1965年才成立的小國,實在有太多經驗讓包括中國在內的很多國家借鑑,無論過去還是現在。