「橋」意味著連接,意味著溝通,意味著跨越。從橫跨新加坡河,見證開埠的歷史悠久的加文納橋;再到連接裕廊島,讓新加坡成為世界第三大煉油中心的裕廊橋......在新加坡從「小紅點」立足世界之林的進程中,無數座橋發揮著自身使命,與國家發展並行,與民眾相互守望。

就在今天,在東南亞的柔佛海峽上,新柔長堤這道橫臥水面,象徵和平與發展的「橋」迎來了它的百歲生日。

1924年6月28日,新加坡總督基里瑪(中)及柔佛蘇丹依布拉欣(右邊左手持劍者)聯合主持新柔長堤開幕儀式。(馬來西亞國家檔案館)

長堤的一邊是蓄水池的淡水,另一邊是柔佛海峽的海水;長堤的終點,一頭是馬來西亞,另一頭是新加坡。這條歷經百年滄桑的長堤,從歷史中蜿蜒而來,不僅是新加坡與馬來西亞兩國間重要的交通樞紐,更連接著兩國的深厚友誼,承載兩國人民通往更加美好的未來。

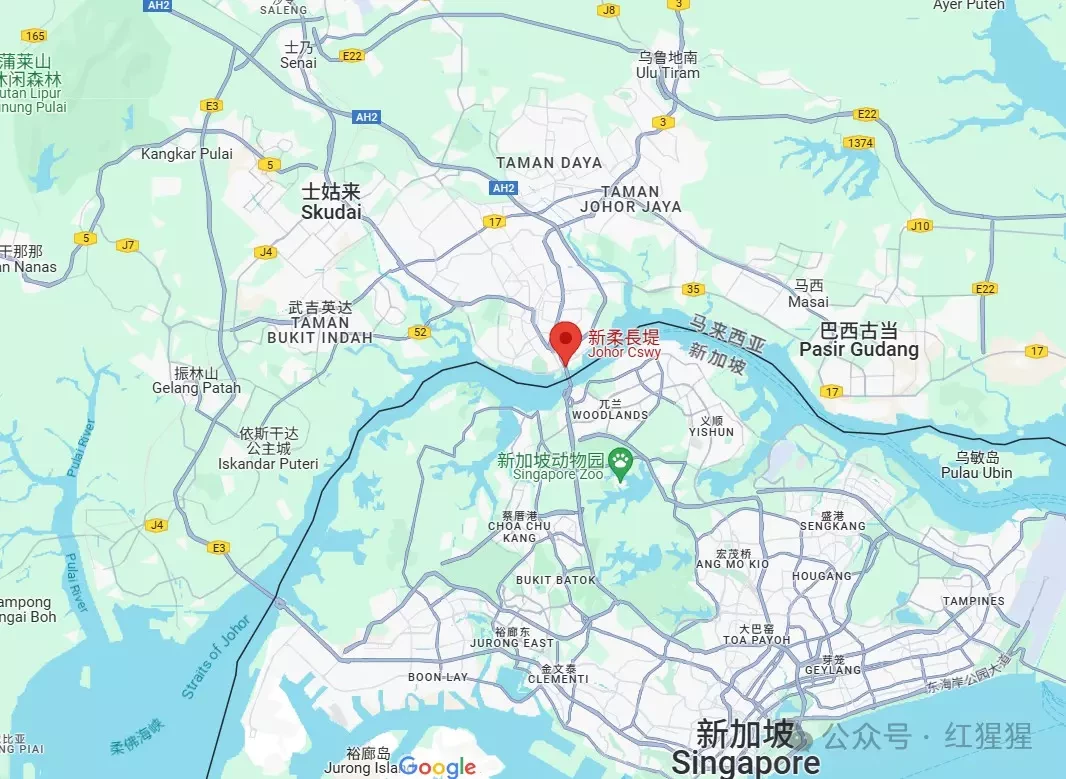

新柔長堤的地理位置(谷歌地圖)

01

見證百年歲月中離合悲歡

新柔長堤,全長僅1056米。放眼全世界,與其他跨海長堤比較,它只能算是一條「小長堤」。然而,回溯其自建成以來的時光,這條不算長的長堤卻已見證了並不算短的歷史風雲。

新柔長堤始建於1919年。當時新加坡和馬來西亞尚未獨立,它的建設是馬來聯邦、柔佛王室以及英國殖民者共同投資的結果。

1924年6月,新柔長堤正式竣工。建成後,長堤由英殖民地政府統一管理。在那個時代,新柔兩地的民眾可以自由往來,無需護照,長堤被視為國內基礎設施。

隨著馬來亞聯邦的成立,以及新加坡、沙巴、砂拉越與馬來亞的合併,新柔長堤繼續作為國內基礎設施存在。

1965年新加坡與馬來西亞分離後,長堤開始承擔跨國基礎設施的角色。1967年,兩國在長堤兩側建立了關卡設施,實行護照出入境的管制。

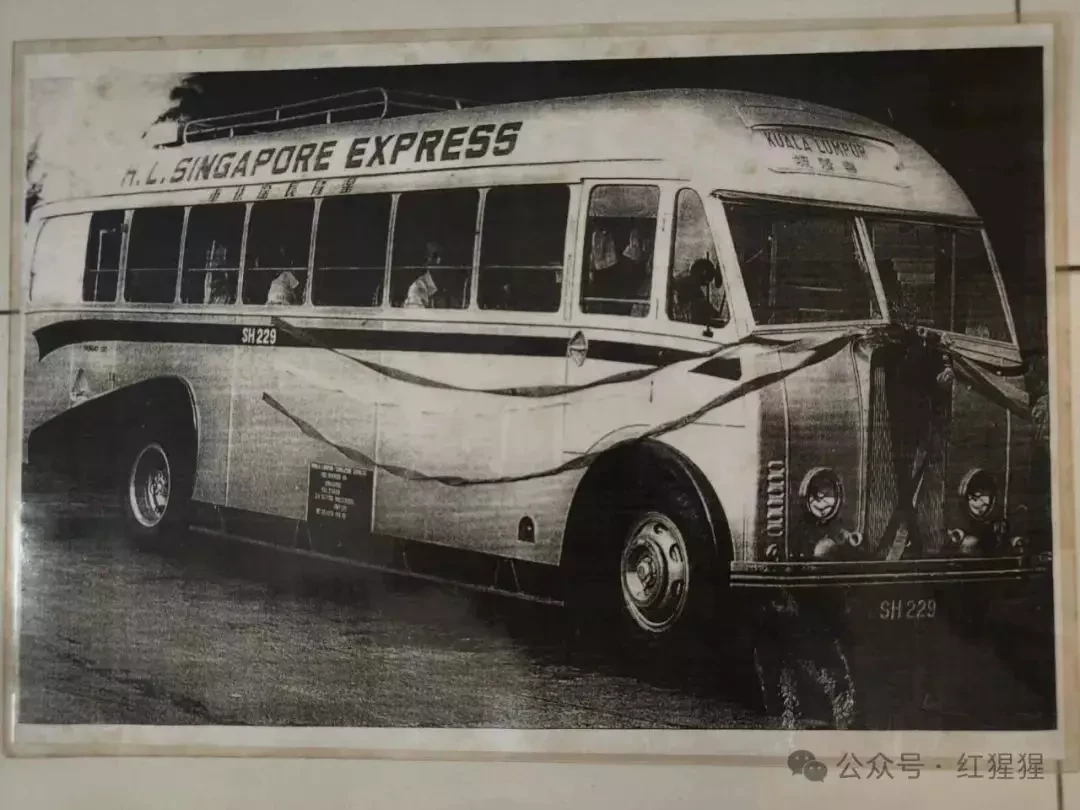

星柔快車成立於1947年,時屬英殖民地直轄

儘管已成為國際通道,新柔兩地人民之間仍保持著深厚的情感聯繫。這種聯繫體現在日常生活的細節中,如路牌:新山的路牌指向「兀蘭」而不是「新加坡」,新加坡的路牌也指向「新山」而不是「馬來西亞」。

從1919年的動工開建;到1942年日本侵略時期的破壞與重建;再到新的移民海關大廈被建立以緩解長堤交通擁堵......新柔長堤已在歲月流轉中成為「百歲老人」,承載著兩國共同的歷史記憶。

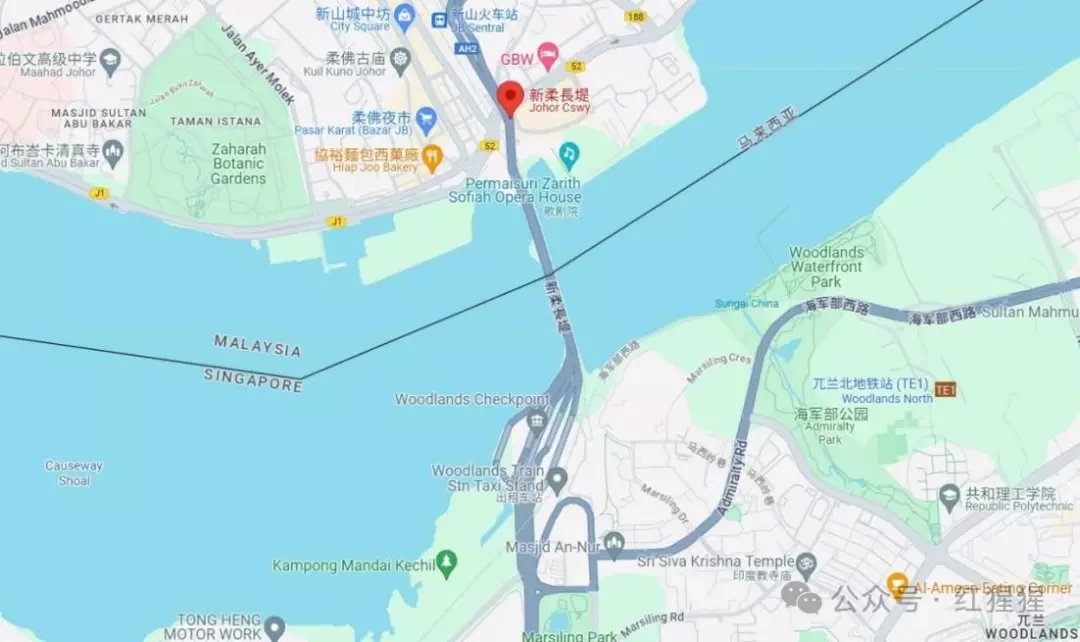

跨越海峽的新柔長堤(谷歌地圖)

波瀾起伏的宏大歷史早已遠去,但圍繞長堤而生的點滴記憶與靜默的堤岸一道,橫臥在兩國人民的腦海心頭。譬如歷史文化研究者李國梁的研究與分享:百年前修建的為何是長堤而非橋樑、修建長堤的石頭來自何處、二戰時曾被炸毀長堤為何能被迅速修復......這些遺珠並未隨歷史煙塵消散,無言訴說著長堤見證的世事變遷。

時代興衰起伏,身處其中的普通人被捲入其間,產生了無數離合悲歡的故事。新柔長堤是種種故事中無法磨滅的記憶坐標。

如今已71歲的馬來西亞著名文化人陳再藩,就與長堤相互見證著彼此至少七成的歲月。對他而言,新柔長堤不僅是地理學與經濟意義上的建築與跨海通道,更是自身成長中的重要場景:他幼年出生於海峽北岸的新山中央醫院,那時出院回到長堤另一側的家還必須繞開市區。

在無數個黃昏與晚霞中,他日復一日地眺望兩岸的燈火。於是海浴樓、長堤深海與影影綽綽的海面倒影深深印在了腦海中,令他終生難忘,這便是「他心中『詩與遠方』的起點」。

百年家國事,兩岸交流情。

正如陳再藩所說:「長堤不僅是一個供你來我往的通道,它實際上銜接著兩岸一種既分開又聯繫一起的關係,它的故事透露出兩地社會、歷史和政治的變遷。」

百年前的柔佛與新加坡同屬英國殖民地。那時馬來亞的大宗商品如錫、橡膠、胡椒和檳榔膏,大部分要通過英國殖民地新加坡的港口,也就是要經柔佛海峽裝船運輸。隨著物流需求不斷增加,這裡需要一座「橋」。

到如今,新柔長堤早已超出單純的商貿意義,它緊緊溝通聯繫著兩岸人民的文化、情感和友誼。

02

穿越市井街巷的人間煙火

新柔長堤在未建成之前,兩地人民就有緊密的貿易與社會交流,但那時兩地的貨物和人員交通主要靠船隻與渡輪。當年舢板、獨木舟、平底船、駁船等各類船隻在柔佛海峽隨處可見。新加坡民眾如果要去往對岸柔佛州,需先在兀蘭火車站下車,火車車廂得「乘坐」專屬的渡輪,到對岸繼續行程。來自馬國其他州的貨物也由火車運送到新山,再乘船渡過柔佛海峽,運到本地加工和出口。

1924年6月11日,新柔長堤正式竣工,不僅結束了依賴渡輪的歷史,更為新加坡與馬來亞之間的汽車運輸和鐵路連接鋪平了道路。如今的新柔長堤每日平均承載著6萬輛車輛的往來,成為連接馬來西亞與新加坡的重要通道。這不僅促進了兩國間的貿易往來,也加深了經濟上的互聯互通。

例如,馬來西亞乳製品生產商Farm Fresh利用長堤每天將牛奶運往新加坡,滿足當地市場的需求。兩到三輛40英尺長的拖車從哥打丁宜和迪沙魯的農場出發,將新鮮牛奶發往客戶手中,每輛拖車可負載18,000升鮮牛奶。這家總部位於馬來西亞柔佛州的上市乳製品生產商六年前開始向新加坡出口產品。如今,新加坡是該公司最大的出口市場,占其總銷售額的5%左右。

舊兀蘭中心曾是靠近新山的邊境「小鎮」,因為背靠新柔長堤,新馬兩岸人民在此處工作生活交流頻繁。店員林筱惠回憶起當年的盛況,依舊感慨萬分。「那時候我姐夫的店,他們是開水果店的。我記得我在中學1983年的時代,有時候去幫他。生意太好了。我記得有一次全部賣掉完,整個店都空的,要等第二趟的水果車來(補貨),就好像過年,所以有時候你說水果不美,可是全部真的賣一粒不剩。」

舊關卡旁的組屋、舊鎮中心和舊關卡同時擴充,應付來往新馬兩地的流量

「馬來西亞人,就是說周圍靠近新山的他們(當時)都會來買水果罐頭,有些必需品或者其他東西,他們會覺得新加坡的質地很好。早期的馬來西亞,好像毛巾、布這些都不便宜。在新加坡,因為那時那些都是中國進口的,都是很便宜,所以他們都是來這個兀蘭中心。我覺得黃金的時候,就在 1980 年慢慢開始,就到兩千零多年左右。」

對於經歷過繁華熱鬧的舊兀蘭中心的人們來說,那段時光宛如流星的拖尾,划過天空,留下深深的痕跡,在心中仍未走遠。「其實行情就是說(如今)經濟怎麼差,可是還是有那個人潮,大家其實到現在都不捨得搬走。如果你還是碰到以前那些人,他們都是喜歡在這邊。」

對於超過35萬每日往返於長堤的馬來西亞人而言,這條通道更是他們前往新加坡工作的生命線。根據移民廳提供的數據,去年全年步行越過長堤的人數,超過1億人次。儘管時常面臨交通擁堵的挑戰,但長堤的存在極大地便利了他們的日常生活。

伴著星光出發,頂著月色回家,這是幾十萬跨越新柔長堤通勤者的日常生活。新柔兩地,一水之隔。長堤連通兩岸,更連接著他們的家庭與工作。

天色未亮之時,數以千計的電單車、轎車、校車和貨車便開始湧入新柔長堤。關卡人員在黑暗中冒著生命危險走入車龍指揮交通,安排電單車和校車進入專屬通道。學生在黑暗中下車往專用通道移進,走入明亮的入境廳。

入境廳另一邊,人龍漸成。有人睡眼惺忪,有人面上漠然無表情,對大排長龍的過關場景習以為常。過關人潮在上午10時左右消退,直至傍晚5時左右,人流和車輛又得「過橋」,到了晚上10時才開始靜下來。

新柔長堤車水馬龍

日復一日,同樣的情景不斷上演。求學或謀生,成千上萬的新加坡和馬來西亞民眾不辭勞苦,每天花上至少三小時,跨越這道長堤。

新柔長堤的存在,甚至促進了一個行業的蓬勃發展——跨國月嫂。

月嫂順應新柔長堤的便利來新加坡工作,成為新加坡媽媽坐月的得力助手。長居新加坡的薇琪是4個孩子的媽媽,薇琪稱,月子中心在新加坡並不盛行,因為新加坡人工費太高,去月子中心不如請月嫂划算。她說:「很多新加坡家庭都會雇女傭,月子期間再從國外請一個月嫂。」

據資料顯示, 2020年疫情期間,月初均有700位月嫂留在新加坡工作,到了 2021年人數更達到 900人。

一位從事了10年家政行業的馬來西亞籍月嫂馮玉蓮表示,疫情期間留在新加坡工作拯救了她。當時她的兒子說要上大學,但令她遺憾的是金錢上的不足,「我真是供不到你」。但疫病來臨時,關口管制變得更加嚴格,她想著不如一直留在新加坡工作,「那我就有那筆錢了」。

新柔長堤這座新馬之間的橋樑,確實為兩岸人員提供了豐富的交流機會和工作機遇,讓兩岸人民都有機會用雙手創造更多的財富。

新加坡新聞中心社會與法庭組副主任溫偉中大約22年來每月都要「出國」,越過長堤回小鎮探望父母。休假之時偶爾也會到長堤彼岸消費。

無數娶了新加坡妻子的馬來西亞丈夫、嫁給馬來西亞丈夫的新加坡妻子,將繼續在長堤兩岸譜寫他們的跨境婚姻人生故事。溫偉中也期待著「繼續每月過長堤給父母家用,多一次,是一次。」

在兩岸人民年復一年的穿行中,新柔長堤早已成了他們不可缺少的生活臍帶,帶他們穿越人間煙火,維繫著此端的家庭與彼端的夢想。

03

承載新馬兩國的風雨榮光

這一道短短的堤道,橫臥在海峽上,是一條長長的交通要道;若是豎起於新馬兩國的歷史中,則是一道豐碑,鐫刻著兩國人民的友誼、信任和尊重。

回首當年新柔長堤的建設,它不僅是馬來亞當時最大的工程投資,更需要兩國克服種種技術上的挑戰。

1917年,英國大衛·勞合·喬治政府委託顧問工程師庫德(Coode)、馬修斯(Matthews)、菲茨莫里斯(Fitzmaurice)和威爾遜(Wilson)準備堤道的計劃。計劃於1918年提交給馬來聯邦、海峽殖民地和柔佛州政府。擬建的堤道長1.05公里,寬18.28米,有米軌鐵路軌道和7.92米寬的道路。它還包括一座允許小船通過的船閘通道、一座電動升降橋、水管和水閘,以管理海峽的水流。該項目的總成本估計為1700萬叻幣(英國殖民地政府在馬來西亞、新加坡與汶萊發行的貨幣),由馬來聯邦、柔佛和新加坡政府共同承擔。

在百年的風雨中,長堤逐漸成為促進兩地貿易的要道、越堤尋找生計的必經之路,更成為了維繫兩地情感的紐帶與精神象徵。它將新加坡人民帶到馬來西亞秀麗豐饒之地;也讓馬來半島通過島國的現代管理,一同與世界接軌。

展望未來,新柔長堤不僅是一條交通要道和人文紐帶,更將成為兩國政策合作與交流的平台。隨著區域經濟一體化的不斷推進,新柔長堤在促進雙邊關係和區域合作中扮演著越來越重要的角色。

從馬來西亞總理阿卜杜拉·巴達維宣布蘇丹伊斯干達大廈的開幕,到新的海關綜合設施的投入使用,新柔長堤的政策合作不斷深化。此外,隨著新加坡兀蘭火車關卡的搬遷和城際火車站的設立,新柔長堤在提升區域交通效率方面發揮著關鍵作用。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院的研究員哈欽森(Francis Hutchinson)、邦內爾(Tim Bunnell)及林肖恩(Shaun Lin)在2023年10月聯合發表的論文《柔佛—新加坡長堤:百年慶祝與構思》中提到,長堤從一開始是英國殖民者夢想打造泛亞洲交通網絡而提出的基建。100年過去,新加坡和馬來西亞早已獨立,但這個泛亞鐵路夢一直存在著。

拍攝者 Lionel Lim

「一帶一路」這幾年將大量中資注入新山,中國希望從新加坡到馬來西亞、泰國、寮國等國的東南亞鐵路,最終接上亞洲廣泛的鐵路網絡。新加坡受益於此,海岸線和商場從此有了不同景觀。

新加坡人競爭意識很強。居住在這個國家的人必須知道的新加坡式英語單詞之一是kiasu。這個單詞在閩南語詞的大致意思是害怕錯過或失去,通常指某人試圖超越他人,一位新加坡朋友將其描述為「強化版的Fomo」。而新柔長堤的存在,恰恰詮釋了新加坡在競爭與超越之外的友好合作精神。

百年榮光,未來可期。新柔長堤,這座誕生了100年的友誼之「橋」,不僅見證著歷史的變遷與發展,更是連接現在與未來的紐帶。

在未來的歲月中,新柔長堤將繼續承載兩國的榮光與夢想。尤其規劃中的柔佛—新加坡經濟特區落實後,兩地的商業及人員往來將更頻密,長堤也將繼續見證新馬關係的發展,在未來為兩國人民帶來更多福祉與機遇。