超市為塑料袋強制收費的制度,近期有小販「有樣學樣」。(海峽時報)

作者 王震宇

新加坡大部分超級市場為塑料袋強制收費的措施,推行至今已有兩周,要論及它對於減少浪費塑料及推動環保的成效,自然還言之過早。

不料,這股為塑料袋徵收費用的風潮,近期竟吹向小販中心。

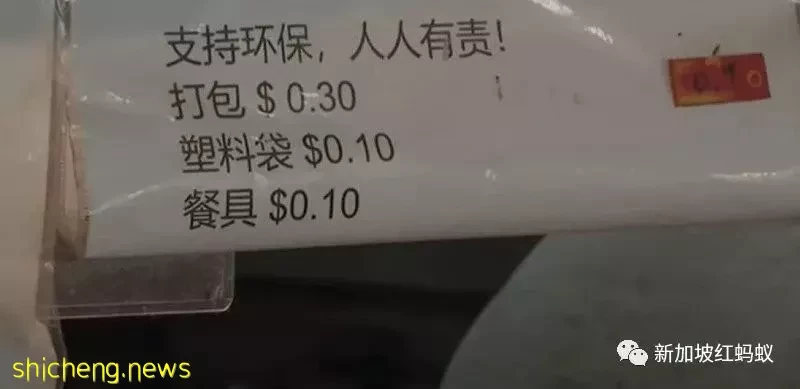

其中,位於東北部的高文熟食中心的一位攤主,就在檔口貼出這張告示:

(網際網路)

除了「支持環保,人人有責」這個八字標語,告示還清楚列明打包需加三角錢,塑料袋和餐具(相信指的是一次性使用的免洗竹筷、塑料湯匙和叉子等)則需多付一角錢。

攤主接受媒體訪問時澄清說,第一個塑料袋其實仍是不收錢的,但如果顧客要求更多塑料袋,就得多付一角錢。

至於塑料餐具,她並未說明是否也遵循塑料袋的收費制,還是已不再免費提供。

她也補充說,最近一些食客打包一份餐點,卻會要求兩三個塑料袋,因此為了響應環保,減低塑料袋的使用率,才推出這項新條例。

她雖然表示「大家都在講環保,小販不應該落後」,卻坦承有食客向她反映,不明白為何小販也要「跟風」

食客:不能一直要求消費者承擔附加費用

新加坡大部分超級市場為塑料袋強制收費的措施,推行至今已有兩周。(海峽時報)

攤主在超市為塑料袋收費不久後就做出相同舉動,部分食客自然要作一番比較。

該攤主雖已表明,只為額外的塑料袋收費,但有受訪食客對媒體表示無法接受。

食客直言,攤位供應的塑料袋明顯不如超市塑料袋來得大,超市只收取五分錢,攤主卻收一倍的費用,「有點不應該,也有點過分」。

有網民指出,選擇打包的話可能一共要多付五角錢。另一名網民則說,大部分塑料餐盒和餐具都只能使用一次,攤主徵收額外費用可以理解,但五角錢未免太多。

(截圖)

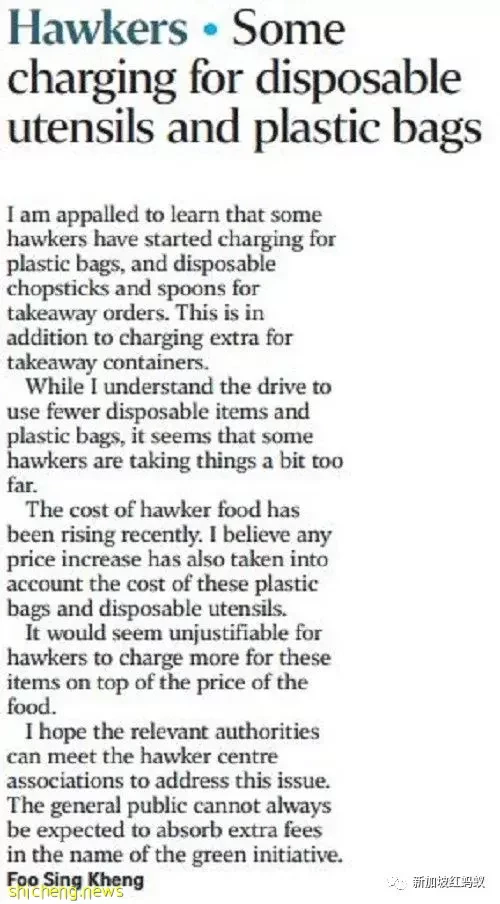

《海峽時報》前天(18日)也刊登一篇讀者來函,該讀者說,一些小販除了外帶盒子,塑料袋、免洗木筷和湯匙也開始另外收費,讓他感到震驚。

(海峽時報)

他說,儘管他能明白為什麼需要鼓勵人們減少使用一次性物品和塑料袋,但一些小販的行為似乎有點過分。

「小販中心售賣的食物價格近來持續上漲,我相信,任何漲價都已將塑料袋和免洗餐具的成本計算在內。」

「小販還為這些用品徵收額外費用,理據似乎不足。」

成本提高,跟食客也有關係?

小販中心的塑料袋也收費,真的是成本高昂讓業者吃不消,還是借環保之名敲詐顧客?(海峽時報)

小販中心和咖啡店業者一宣布徵收新的附加費用,總會引起一些食客不滿。

業者面對成本壓力雖然可以理解,不過在超市新條例才推行不久就有攤主效仿,免不了讓消費者質疑:業者是真的因為成本居高不下才收費,還是借環保之名敲詐顧客?

撇開這點不談,消費者的一些習慣其實可能在無形中推高業者成本。

日前有媒體報道,超市開始為塑料袋強制收費後,有業者發現,部分民眾就轉而使用超市一般在冷藏櫃附近免費提供的透明塑料袋,甚至有濫用之嫌。

有業者發現,超市開始為塑料袋強制收費後,部分民眾就轉用免費的透明塑料袋。(聯合早報)

有專家指出,超市新措施預料將減少塑料袋的使用率,但問題是,許多居民習慣利用塑料袋裝垃圾丟進垃圾槽,如果超市為塑料袋收費,一些自認還是需要「垃圾袋」的公眾就會另想法子,比如多拿一些上述的透明塑料袋,或向還在免費提供塑料袋的小販攤主多要幾個。

這就是為什麼上述攤主會說,一些顧客只打包一份熟食,卻想多拿幾個塑料袋,著實讓她陷入兩難。

為了應付這些顧客有些無理的要求,有些業者只好開始為塑料袋收費。

小販免費提供免洗餐具,可能遭一些食客濫用?(Joint Hawker)

塑料袋的用量小販還能控制,但大多數攤主會把餐具擺放在攤位前面,讓食客自取,只要幾人順手牽羊,多拿一些,攤主的成本就增加了幾分。

然而,要所有食客為這些一小撮人不負責任的行為買單,相信很多人都會無法苟同。

食客「吃軟不吃硬」,更換銷售模式或許是答案

攤販究竟是以什麼心態為塑料袋和餐具收附加費,大概只有他們自己最清楚;消費者為了省錢或方便,任取塑料用品的做法,既不環保也不應鼓勵。 要減少塑料袋和餐具的使用量,最簡單的做法是拒絕提供額外的塑料袋或餐具。

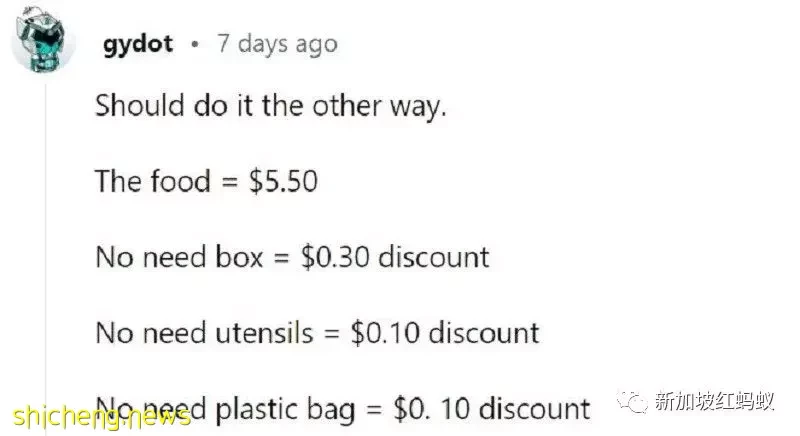

如果覺得這樣做不近人情,攤主還可以考慮採納一些網民的建議,實施獎勵制度,例如為自備容器的顧客提供兩、三角錢的折扣等等。

(網上截圖)

當然,要提供這樣的優惠,業者可要好好計算食物售價,但獎勵總比一味地增加收費更容易為人所接受,不妨一試。