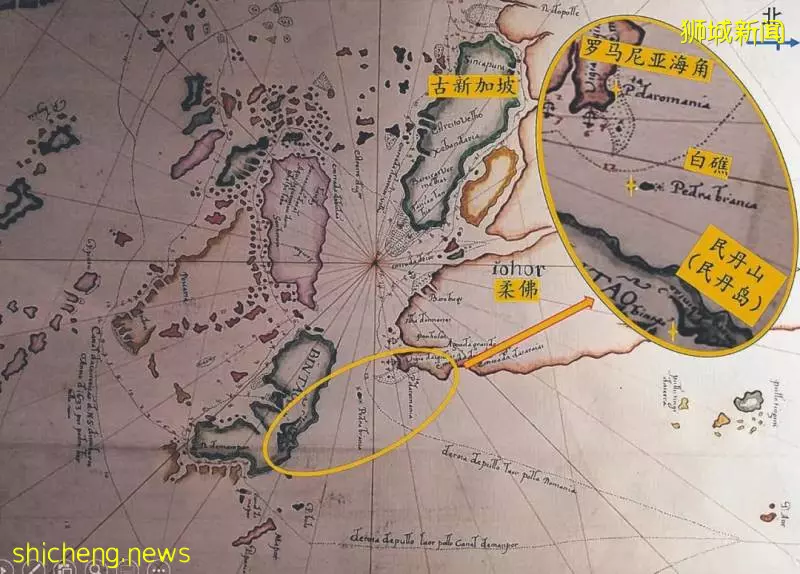

葡萄牙航海和製圖家安德烈·佩雷拉手繪的地圖,P da romania就在馬來西亞柔佛州最南端。

1654年葡萄牙航海和製圖家安德烈·佩雷拉手繪的地圖,顯示馬來西亞柔佛州最南端標著P da romania,葡萄牙文意思是羅馬尼亞海角。羅馬尼亞海角怎麼會出現在馬來西亞柔佛州呢?

羅馬尼亞(Romania)是東南歐的一個國家,風景和山景都很漂亮,它的首都布加勒斯特更是充滿文化氣息,古典優雅,有「小巴黎」的美譽。如果在馬來半島也有個叫羅馬尼亞海角的地方,那肯定也是個浪漫和嫵媚的地方。

古地圖上的羅馬尼亞海角

第一次看到這個名稱,是在國家圖書館一個有關古地圖的展覽。那是一張從鹿特丹博物館借出展覽,關於東南亞馬來半島和廖內群島的航海圖,是由葡萄牙航海和製圖家安德烈·佩雷拉(Andre Pereira dos Reis)在1654年手繪的。地圖的正北朝右,就在柔佛州最南端的地方標出「P da romania」。從當時注釋地圖的習慣來看,P是葡萄牙文的Ponto,也是英文的point,有終端、極端的意思,所以可以翻譯成「羅馬尼亞海角」。

在地圖放大的部分,筆者也標出白礁和民丹島的民丹山。這三個地標就是當時東、西向安全航行的三大要點。在後來的航海圖裡,除了這海角,在附近還標出一些同名的如羅馬尼亞礁、島之類的地標。到了1824年在霍士堡(James Horsburgh)完成的航海圖裡,海角的緯度已被確定,還被詳細地寫入東印度公司出版,包括東印度、中國、新荷蘭(澳大利亞)、好望角和巴西等地的《印度航海指南》里。由於這海角地標與白礁最為靠近,所以在白礁主權的國際法庭仲裁判決中,羅馬尼亞海角和它周圍的地標以及其水域的情況就常被提出作為參考,並記錄在新馬雙方簽訂的協議里。

羅馬尼亞海角名字的由來

新加坡左邊的海民船屋。(攝於新加坡國家圖書館展覽)

要搞清楚這件事,先要知道早期東南亞的原住民。

居住在馬來半島南部的原住民稱為「海民」或「海人」(orang laut),顧名思義他們就是住在海邊,靠海為生的族群。海民住的「船屋」都建在海邊,吃喝拉撒都在那裡,除非是有特別需要,否則一般上都不上岸。海民主要靠捕魚為生,白天會乘小船出海作業;也常以捕到的漁獲和往來的船隻換取日常用品如刀具和菸草等。

他們有時也兼做「領港員」,帶領船隻進港貿易或覲見統治的蘇丹或大臣。如果有需要,他們也會為統治者作戰或充當海上護衛等,還有一些專愛掠奪或盜竊商船上的物品。海民多以居住的河邊或海域為名,例如住在新加坡實里達河一帶的稱為實里達海民,住在加冷河一帶的就叫加冷海民等。

殖民時代的總工程師約翰·特恩普爾·湯申(John Turnbull Thomson),就留下幾幅畫作,讓我們一窺當時的實里達海民。通過另一位早期畫家查爾斯·戴氏(Charles Dyce)在1842-43年間畫的素描,我們也可以看到新加坡河畔的海民的「船屋」。

根據新加坡國立大學的彼得·博瑟伯爾(Peter Borschberg)的研究和推論,早在14世紀以前,在馬來西亞柔佛南部就集居很多海民。當西方水手指著海角問他們那是什麼地方的時候,可能由於語言的隔閡,海民領港員回答「Rumah-nya」,因此就被記錄為「Romania」。其實,Rumah在馬來文里是屋子、家的意思,nya是「他們的」意思,也就是說回答的原意是:他們的屋子或家。一個美麗浪漫的名字就這樣流傳下來。

今天的羅馬尼亞海角

谷歌地圖顯示今天的羅馬尼亞海角。

從谷歌地圖可以看到,海角地名的拼寫已變成馬來文的Ramunia,基本上還是一個寧靜的現代港灣村落,不過已沒有海民居住的「船屋」的蹤跡。根據《印度航海指南》里記錄的緯度來看,從海上看到的羅馬尼亞海角,可能是港灣後面的山丘,該山丘也已開始發展。或許很多讀者都曾經開車走過羅馬尼亞港灣路(Jalan Teluk Ramunia),因為那是去馬來西亞柔佛迪沙魯鴕鳥園遊玩的必經之道。

對過去航海貿易,甚至南海爭霸戰來說,羅馬尼亞海角、白礁和民丹島的民丹山組成的三點防線極具戰略性,所以萊佛士在選擇新加坡之前,除了卡里門島和勿里洞外,也曾考慮過在羅馬尼亞海角開埠,不過,最後還是選新加坡。如果當年被選的是羅馬尼亞海角,那麼大家應該就不會看到這個故事。

文/攝影:皓琦