李顯龍:「五四」塑造了今天的中國

今天是中國「五四」運動100周年紀念日,新加坡總理李顯龍上午在臉書(Facebook)上發文感懷,表示「不了解過去歷史、起源和文化的人民,就像無根之樹」。

李顯龍總理也同時在面簿分享了《外交家》(The Diplomat)中一篇回顧「五四運動」的起源的文章:《中國「五四運動」的遺產》(The Legacy of China's May Fourth Movement)。在這篇文章中,作者詳細闡述了「五四運動」如何塑造了今天中國。

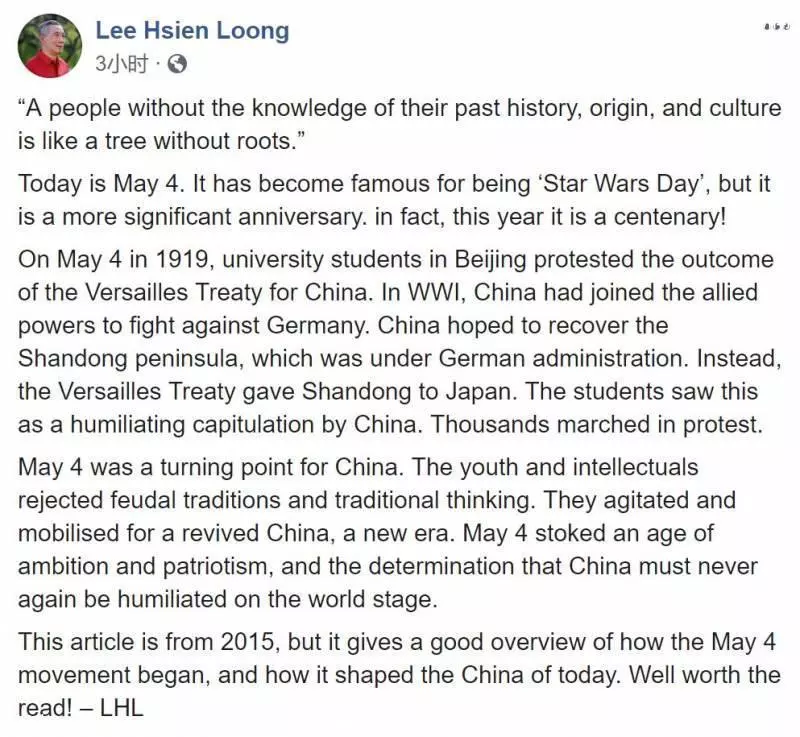

以下為李顯龍總理臉書全文翻譯:

「不了解過去歷史、起源和文化的人民,就像無根之樹。」

今天是5月4日。這個日子現在已以「星際大戰日」(Star Wars Day)聞名,但它其實是一個更重要的紀念日。事實上,今年是其百周年紀念日!

1919年5月4日,北京的大學生抗議了《凡爾賽條約》為中國帶來的結果。在第一次世界大戰中,中國加入了協約國與德國作戰。戰勝後,中國希望恢復對德國租借的山東半島的主權。不過,《凡爾賽條約》卻把山東交給了日本。學生們認為中國的退讓是種羞辱,數以千計的學生因此遊行抗議。

「五四」是中國的轉折點。中國青年和知識分子拒絕封建傳統和傳統思想。他們為復興中國和邁入一個新時代而激奮並動員起來。「五四」引發了一個志氣昂揚和愛國主義的時代,令許多人決意不再讓中國在世界舞台上受辱。

這篇文章寫於2015年,但它很好地概述了「五四」運動的緣起並如何塑造了今天的中國。非常值得一讀!

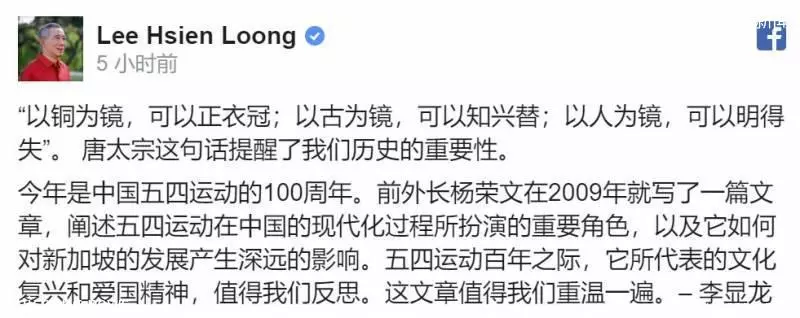

同時,李顯龍還分享了新加坡前外交部長楊榮文十年前(2009年)發表於《聯合早報》的一篇文章《五四是新加坡豐富遺產的一部分》。

李顯龍在轉發時引用唐太宗的話:「以銅為鏡,可以正衣冠;以古為鏡,可以知興替;以人為鏡,可以明得失」。他說,這句話提醒了我們歷史的重要性。

來源:新加坡聯合早報網

楊榮文:五四是新加坡豐富遺產的一部分

五四運動在中國的現代化中扮演了重要角色。為抗議歐洲列強在世界第一次大戰後拒絕歸還德國在山東的租界和主權,中國學生走向街頭示威。從北京開始,示威擴大到全國,並召喚了一大部分的知識分子加入。

在某個層次上,他們的憤慨指向帝國主義列強。中國在1917年加入協約國向德國宣戰,派遣10萬勞工服役於戰場,條件是凱旋之時,所有德國在華租界都將歸還中國。結果,1919年4月的凡爾賽和約卻把德國在山東的租界,包括青島在內,割讓給日本,完全無視早前對中國的承諾。

憤慨指向自己文化的缺陷

從更深層次而言,中國知識分子的憤慨,是指向自己文化的缺陷,為中國人無法擺脫過去,像日本那樣進行現代化而產生挫折感。雖然經歷了1911年走向共和的革命,中國仍然處在一片混亂之中。列強的輕蔑是中國自身已然腐化的必然結果。五四運動鑄就了中國人集體的決心,要創造新的中國文化,推翻封建思想、提倡性別平等、反對黃色文化、強調普及教育以及推崇科學與技術。這種精神灌注到了國民黨和五四幾年後成立的中國共產黨。商界領袖和報刊的主人也加入給予支持。很多報紙開始引進副刊,談論在動亂中的新文化。這個傳統時至今日,仍在《聯合早報》繼續存在。

五四運動對新加坡的深遠影響

五四運動對新加坡的發展,也有著意義深遠的影響。實際上,如果不提五四,是無法理解新加坡本身的國家主義的緣起和演變的。在初期,五四影響著所有的華社團體,包括商團和宗鄉會館、報刊、學校和學生團體以及文化團體。在當時,左傾是很自然的,因為沒有一些革命熱情,文化復興是無從實現的。

發生在中國的每一場重大事件,在新加坡都會引起反響,國民黨和中國共產黨在新加坡都有他們的支持者。當他們在中國鬥爭的時候,在新加坡也發生了鬥爭;當他們在中國團結抗日的時候,他們在這裡也團結起來,給予支援。就是因為這個原因,日本軍國主義者才把新加坡視為中國戰場的延伸,因而導致了災難性的「肅清」(即大檢證)悲劇。

在二次大戰以後,新加坡本身的國家主義興起,力圖使本身和中國大陸的政治分離。因為只要本地的共產主義運動主要是靠馬來亞和新加坡的華人群眾支持,是不可能成功的。新加坡的國家主義必須建立在我們社會的多元種族基礎上,並且考慮我們的殖民地歷史和區域現實。

經過迂迴曲折的發展,人民行動黨終於在同最初結盟的左傾共產黨人的鬥爭中得勝,引領新加坡在1959年取得自治,然後在1965年全面獨立。

經過90年,五四對新加坡的影響,在占了我國人口四分之三的華族的文化復興中依然可見。它在殖民地時期為華人社會注入的生命力和活力,令英國人感到害怕,也對新加坡的自治和獨立,作出巨大貢獻。這樣的精神至今依然存在於新加坡的華人商團和宗鄉會館、南大、特選學校、華文報和本地眾多的文化團體之中。五四是新加坡豐富遺產的一部分。