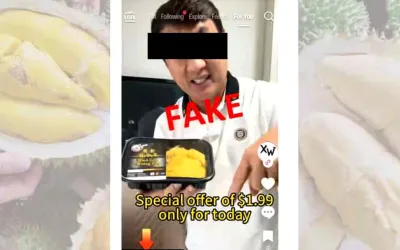

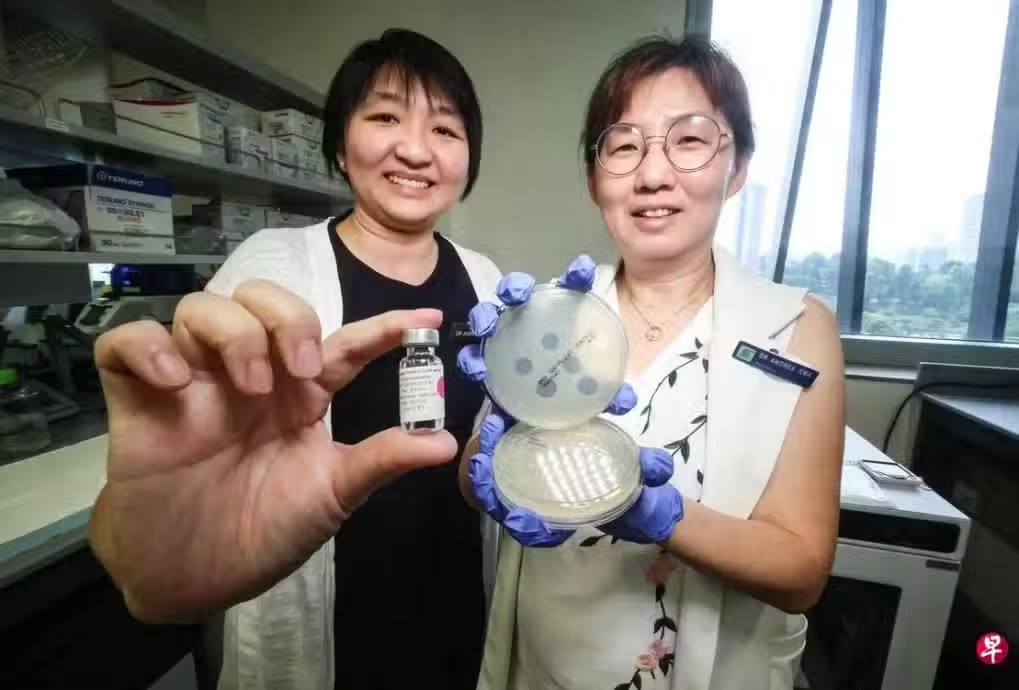

新加坡中央醫院傳染病學高級顧問醫生莊詩敏(左)與藥劑系研究與創新部門副處長柯麗雲副教授手中拿著的,是裝有噬菌體的瓶子以及用於測試的培養皿。(取自早報網)

(新加坡訊)新加坡中央醫院為一名對抗生素治療無反應的患者注入3種噬菌體,精準攻擊細菌,療效令人鼓舞。這也是東南亞首個噬菌體治療案例。

《聯合早報》報道,噬菌體(bacteriophage)是自然存在環境中的病毒,凡是有細菌的地方都會有噬菌體,包括水道、泥土和糞便等。它是感染細菌、真菌和藻類等微生物的病毒的總稱,因部分能引起宿主菌的裂解,故稱為噬菌體。

噬菌體通常對人體無害,卻能精準鎖定並消滅細菌。每種噬菌體只會殺除特定的細菌,而不能「通殺」。

新加坡中央醫院在媒體發布會上說,院方去年9月成功為一名病患進行東南亞首例噬菌體治療。患者是30多歲的女性,因患有先天性心臟病,前後已接受多次開胸手術。

去年1月,這名患者在生下第二胎後不久,再次進手術室,接受血管和心臟瓣膜植入手術。不料,植入物周圍出現綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)引發的嚴重感染,須通過靜脈注射,接受抗生素治療。但治療效果並不理想,她反覆出現胸腔和血液感染。

據中央醫院傳染病學高級顧問醫生莊詩敏介紹,綠膿桿菌是一種會引發嚴重、難治感染的細菌,能夠隱藏在植入物或生物膜(biofilm)內,並對抗生素產生耐藥性。生物膜也會減少抗生素的穿透力。

因此這名患者只有兩個選擇:一是動風險極高的手術,更換受感染的植入物;二是繼續依靠注射抗生素來抑制感染。

莊詩敏說,如果要治療感染,又要避免靜脈注射抗生素,最佳方法就是手術,但死亡風險高,也不能保證可根除感染。團隊因此為她提供了噬菌體治療的選項。

噬菌體能穿透細菌生物膜 提高抗生素效果

由中央醫院藥劑系研究與創新部門副處長柯麗雲副教授領導的團隊,從2021年起搜集環境中的各種噬菌體,並建立噬菌體研究室。至今,研究室的儲存庫共收集幾百種噬菌體。中央醫院是本地唯一擁有噬菌體相關設施的醫院。

醫療團隊將患者身上的細菌與儲存庫中的噬菌體進行匹配,找到可用於治療的三種,其中一種從新加坡河搜得。

麗雲說,噬菌體治療與抗生素治療同步進行,攜手對抗感染。「這種方法可以防止細菌進一步產生耐藥性,確保徹底消除病菌。」

她解釋,噬菌體能夠穿透細菌的生物膜,在細菌上「穿孔」,提高抗生素的效果,讓抗生素能更容易滲入和殺除細菌。「噬菌體具有很強的針對性,只會殺死特定類型的細菌。這意味著,與抗生素不同,它不會影響體內健康的微生物群。」

噬菌體經過團隊的嚴格處理,包括去除毒素和細菌,在獲得批准後,於去年9月開始注入病患體內;在兩周的療程中,須每天注射。

兩個月後,患者體內的感染明顯好轉,抗生素治療從靜脈注射改為口服。患者生活質量顯著提高,能與家人外出遊玩,複診次數也減少。團隊從決定治療到噬菌體篩選、測試及實施治療,總共耗時約5個月。

柯麗雲說,2000年代初,噬菌體療法又受到注意,但不溫不火。直到美國出現一個病例後,有關研究才重新興起。

柯麗雲強調,噬菌體除了能用於難以通過標準方式治療的感染,也有助緩解全球目前面臨的抗菌素耐藥性(antimicrobial resistance,簡稱AMR)問題。

她說,不過,噬菌體治療目前僅在現有療法無效時才會使用,而不是中央醫院的標準治療方案。

該醫院團隊至今已為三名患者實施噬菌體治療,4月還有兩例。這5名患者的感染大多與植入物有關,感染的菌株也相似。