每年都有大年初一。

但,不是每個大年初一都喜氣洋洋,普天同慶。

有這麼一個大年初一,讓人痛心疾首,永世難忘。

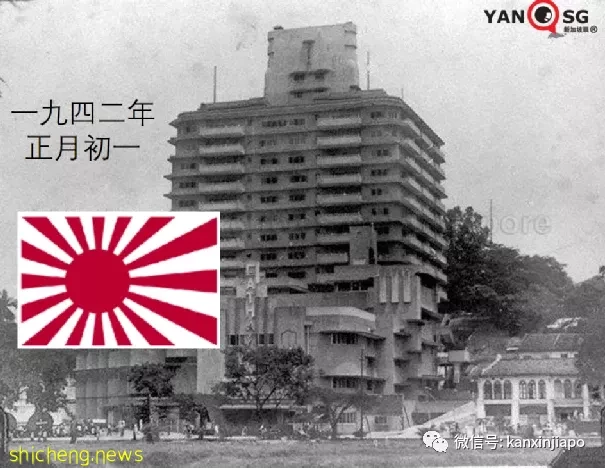

八十一年前,1942年2月15日,正是大年初一,傍晚,新加坡最高的建築物——首都大廈樓頂,升起了張牙舞爪的日本軍旗。

亡國了。

等候著坡島百萬人口的,是三年零六個月的苦難和屈辱。

從1942年到1945年,連續四個大年初一,新加坡都在苦難和屈辱下度過。

(見到日本兵必須彎腰鞠躬。圖源:新加坡國家檔案館)

日寇舞劍 意在南洋

1941年,一方面由於侵華戰爭的消耗,另一方面是本國工業消耗,日本石油儲備迅速見底。為了掠奪寶貴的天然資源,日本盯上了東南亞,尤其是馬來半島和新加坡。

1941年12月8日,就在偷襲珍珠港的同時,在素有「馬來亞之虎」外號的日本帝國陸軍中將山下奉文的指揮下,日第二十五軍從印支半島攻入馬來亞北部,同時,開始從印支半島調飛機空襲新加坡市區、軍港和空軍基地。

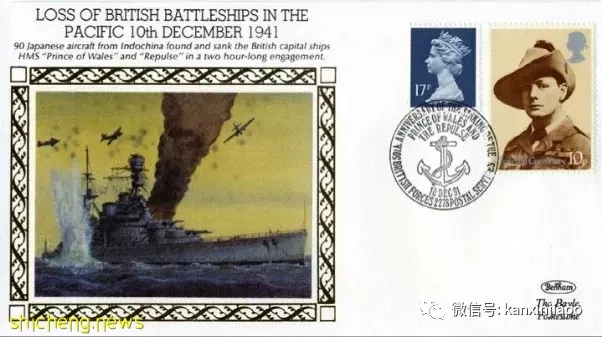

兩天後,12月10日,在日軍90架戰機兩個小時的圍攻下,英軍寄予厚望的海軍主力戰艦「威爾斯太子號」和「擊退號」被擊沉,馬來亞英軍失去制海權,門戶洞開,再無法制止日軍在馬來亞東岸登陸,軍心大為動搖。

(紀念兩艘主力戰艦被擊沉的英國首日封。圖源:網絡)

通敵的印度上尉

12月10日,英軍破獲一起間諜案。英屬印度陸軍的一名駐新加坡軍官Heeran上尉私通日軍,為日軍提供情報,讓日軍得以準確轟炸馬來亞的盟軍空軍基地。軍事法庭定罪之後,他被英軍憲兵在笈巴港槍決,屍體扔進海中。

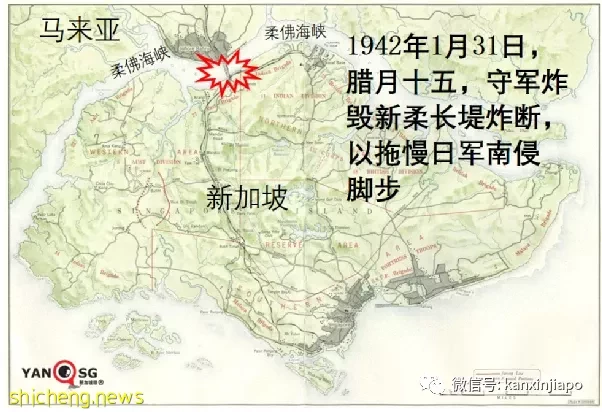

日第二十五軍在馬來亞順勢南下,守軍節節敗退,退到了新加坡。1942年1月31日,臘月十五,守軍殘餘部隊盡數退守新加坡,把連接新加坡和馬來亞的新柔長堤炸斷,拖慢日軍的腳步。

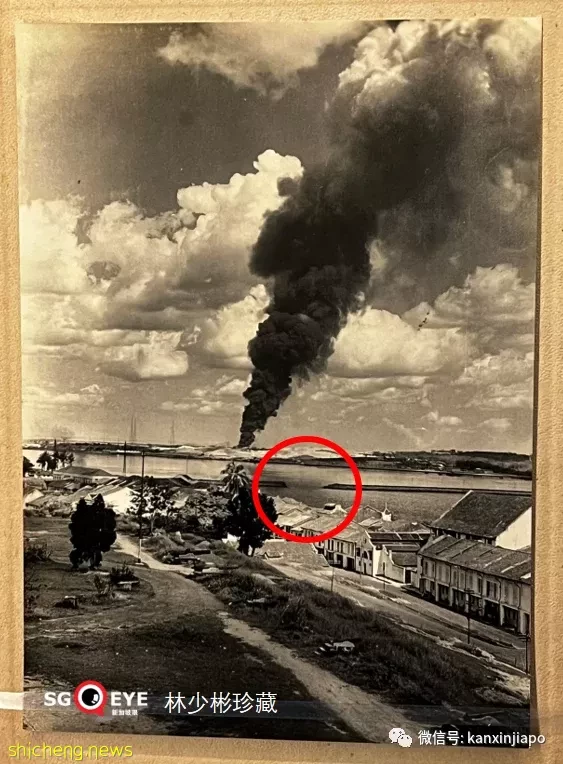

(這張照片是日本人在柔佛拍攝的,新柔長堤已經炸毀,遠處被日軍轟炸,燃燒並冒出滾滾濃煙。「亂離時代」展品。)

炮擊新加坡

2月3日,日軍開始炮轟新加坡。

(2號展品為炮彈彈片,是英軍第11師一名通訊兵在1942年2月14日大年除夕交火中撿到的;3號展品為6英寸岸防炮彈,用於當時的聖淘沙炮台。「亂離時代「展品。)

2月5日,臘月二十,向新加坡運送大量軍需物資的「亞洲皇后號」被九架日軍俯衝式轟炸機圍攻,中彈沉沒。有人認為,如果「亞洲皇后號」能順利把軍需送到新加坡,就能大大改善守軍的裝備,包括填補彈藥,新加坡保衛戰或許有不一樣的結局。

(中彈之後的亞洲皇后號。圖源:澳洲戰爭博物館)

(從「亞洲皇后號」打撈上來的羅盤、刺刀等軍需物件。「亂離時代」展品。)

(英國皇家陸軍新兵接受訓練。圖源:帝國戰爭博物館,「亂離時代」展品。)

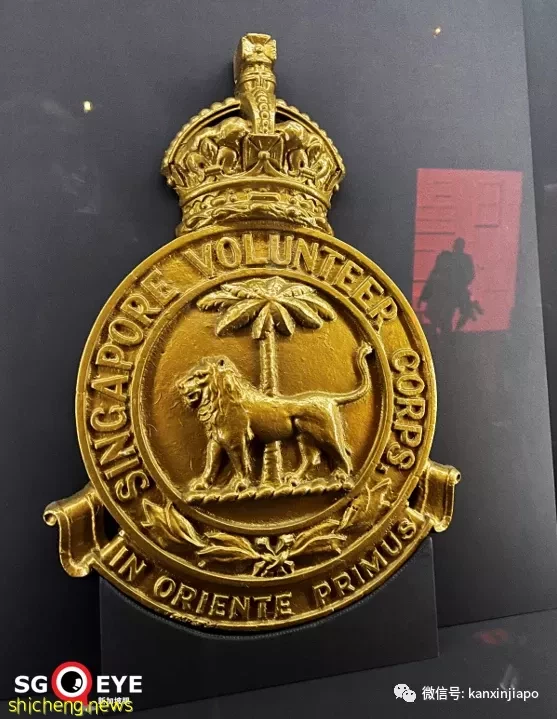

當時新加坡的守軍除了英國軍隊、澳洲軍隊之外,還有新加坡志願軍團。志願軍團由步兵組成,按歐洲人、馬來人、華人、歐亞人分為不同的步兵連。

(新加坡志願軍團徽章。「亂離時代」展品。)

(英屬印度陸軍軍官。作為印度步兵第11師的一部分,英屬印度陸軍的第14旁遮普團的一營、五營、六營派駐防衛新加坡。「亂離時代」展品。)

(密駝路附近,卡車載送志願軍團士兵。圖源:威斯康辛大學 Milwaukee圖書館,「亂離時代」展品。)

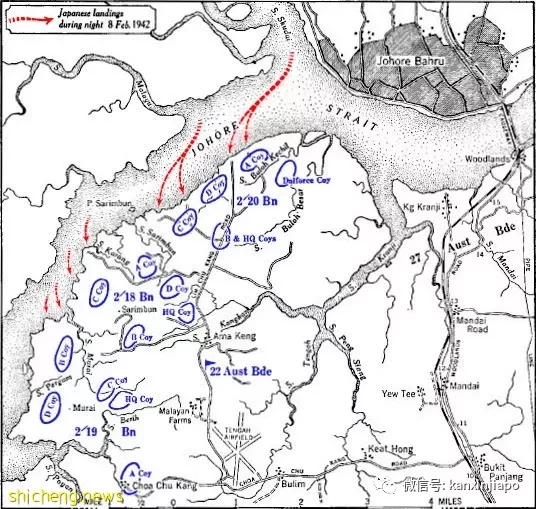

2月8日,臘月廿三,晚上2030時不到,日第二十五軍開始渡過柔佛海峽。晚上2300時,日軍開始密集炮擊守軍駐地,15小時內發射炮彈8萬8000發,切斷守軍各部隊之間的電話線聯繫,使之無法協同作戰。

(圖源:網絡)

2月9日,臘月廿四,大批日本空軍軍機來犯,大約有84架。英國空軍在新加坡的最後10架戰機緊急升空迎戰,以1架戰機的損失,擊落6架敵機,擊傷14架。但加冷機場被炸出多個坑洞,無法繼續使用,英國軍機全部撤離新加坡。在喪失制海權的兩個月後,英軍喪失了制空權。

同日,新加坡西北的克蘭芝失守,日軍開始通過克蘭芝往新加坡運送裝甲車和大炮。 邱吉爾的急電

2月10日,臘月廿五,英國首相邱吉爾給守軍發急電:「軍部向內閣報告說,新加坡白思華部有10萬人,其中3萬3000人是英軍,1萬7000人是澳軍,日軍在馬來半島不可能有這麼多人,守軍人數肯定占絕對優勢,應該盡數殲滅來犯之敵,根本不應考慮保存實力或保護居民的問題。一定要不惜一切代價打贏這場惡仗。司令官和高級軍官必須與部隊共存亡。大英帝國和帝國陸軍的榮譽危在旦夕。」

2月11日,臘月廿六,雖然日軍已控制武吉知馬地區,奪得了守軍的糧倉和油庫,但後勤已供應不繼。此時,山下奉文玩的就是心跳,他虛張聲勢,發文給新加坡守軍司令白思華中將,讓他「放棄無謂的抵抗」。

2月12日,臘月廿七,日軍工兵修復了新柔長堤,運送更多裝甲車南下。守軍高級軍官建議白思華考慮投降,被他拒絕。同日,日軍奪得蓄水池,控制了新加坡市區的水供。

新加坡大年初一升起太陽旗

2月14日,臘月廿九,大年除夕,中午1300時左右,日軍突破西邊防線,衝進亞歷山大醫院,屠殺醫生、護士和傷兵數十人。

2月15日,大年初一,早晨0930時,55歲的白思華在福康寧山指揮所召開軍事會議,討論的內容只有一個:是立即反攻,奪回水源和糧倉?或是投降?

白思華手下有八萬五千人馬,彈已盡,糧已絕,水已斷,兵已疲。面對著南侵日寇三萬六千虎狼之師,張牙舞爪,虎視眈眈。

守軍諸將無一支持反攻。於是,白思華決定投降。

一名13歲少年Rudy Mosbergen後來回憶道:「到了傍晚,一切都靜了下來,大炮不再響了,從柔佛來的炮擊停止了,空襲也停止了……新加坡陷入了一片詭異的寂靜。我們知道,一定出大事了。」

當天傍晚1715時,在銷毀機密文件、密碼本、保密器械、重炮之後,白思華正式投降。作為戰勝的標誌,日本軍旗第一次在首都大廈樓頂升起,那是新加坡當時最高的大樓。

戰後分析顯示,當時日軍後勤已經不行,炮彈也幾乎打光;如果守軍選擇反攻,說不定就成功了。但是,歷史沒有「如果」。

(《新加坡英軍投降》,宮本三郎繪。「亂離時代」展品。)

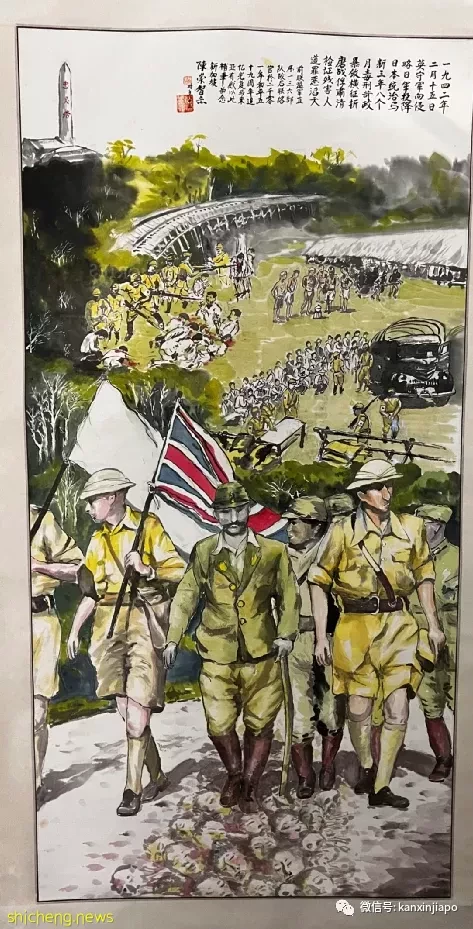

(「亂離時代」展品。)

這幅畫的作者是陳崇智(1916年-2012年),是136部隊的一名抗日戰士,後來與林謀盛等人被日軍逮捕。他畫下了當時日寇的暴行,並寫道:「毒刑苛政,暴斂橫徵,折磨戰俘,肅清檢證殘害人道,罪惡滔天」。

我們現在讀歷史,知道英軍投降是發生在2月15日,但是,在當時,很多人並不是從統一渠道在同個時間知道英軍投降的消息。

有些軍人是見到插著白旗的車輛朝武吉知馬的福特車廠駛去,而福特車廠是兩軍談判投降的地點,才意識到英軍投降了;醫院的醫護人員忙得不可開交,一直到大年初二早晨才聽說投降的消息;許多平民則是在市區見到日軍已進城,才知道大勢已去了。

當時,人們百感交集,有感到生氣的,感到恥辱的,感到害怕的,也有感到鬆了一口氣的,更有躺平的。

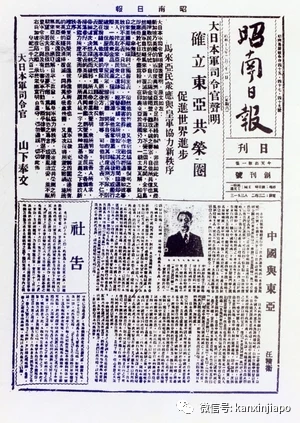

日軍占領馬來亞和新加坡之後,美其名「把馬來亞人民從殖民主義中解放出來」,並把新加坡改名為「昭南島」,並辦起了偽《昭南日報》。

(偽報。圖源:網絡)

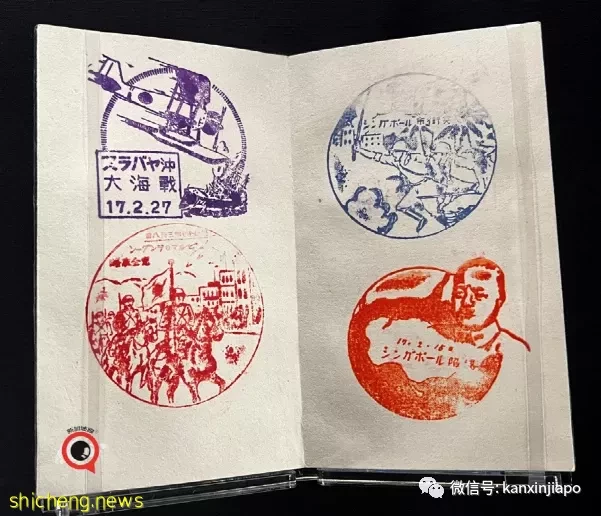

(這是日本當局宣傳太平洋戰爭三個主要戰績的郵戳,配合有關的明信片使用。這三個主要戰績為空襲珍珠港、占領香港、占領新加坡。「亂離時代」展品。)