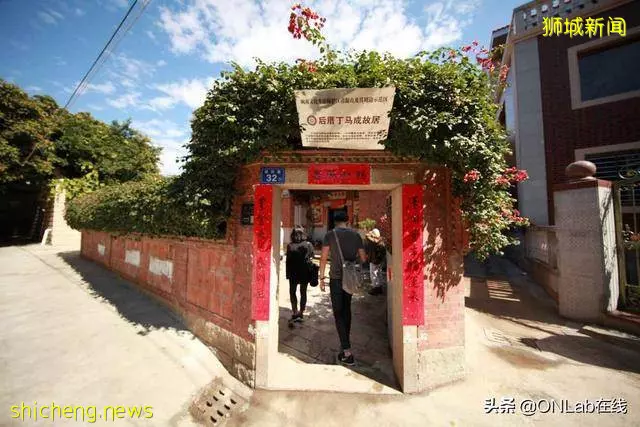

為了帶國大建築系學生去閩南考察,選擇參訪的僑鄉僑房頗費心力。聽說南音名家、新加坡1987年文化勳章獲得者丁馬成先生,在泉州後厝有一棟宅邸,決定先去踩點看看。遠遠望見那爬滿九重葛的院牆,進到宅邸環顧廳堂,忍不住讚嘆,這是一棟罕見的華僑宅邸,一定要帶學生來看看!

泉州後厝丁馬成故居,前埕院牆爬滿九重葛

靠近晉江入海口的後厝,曾是閩南另一處窮鄉僻壤,1915年丁馬成誕生於此,他是丁家期盼的唯一男丁,在祖母、母親與姐姐的關愛下,這位從小失去父親的貧家少年漸漸長大。18歲時他決定下南洋謀生,臨行前迎娶鄰村姑娘何萬,留下她與慈母相伴。

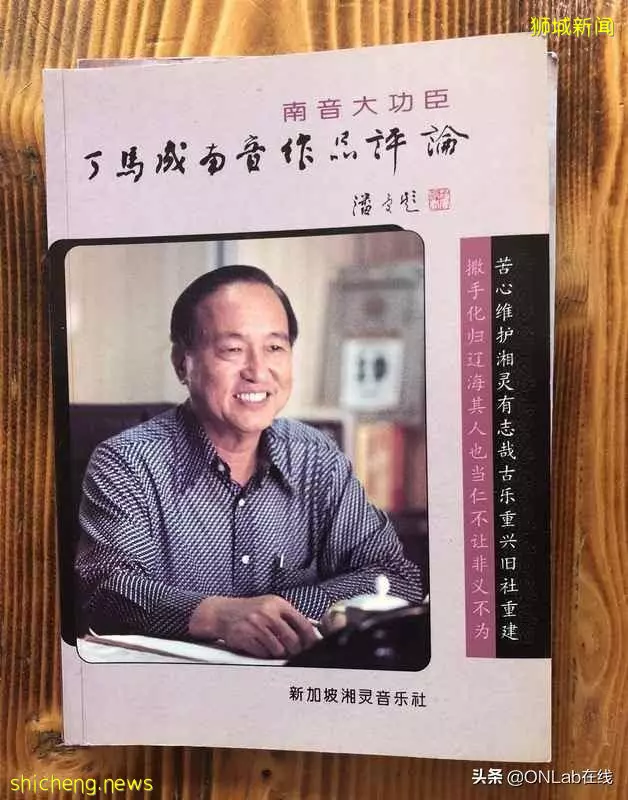

丁馬成先生是新加坡南音名家

初到新加坡的丁馬成無依無靠,但他天性聰慧,為人豪爽,有著異常的商業天賦與膽略,大起大落的事業成為華社一段傳奇。二戰之後不久,丁馬成就決定在後厝老家興建宅邸,同時將慈母與髮妻接到南洋,建房的重任落在疼愛他的姐姐丁瑾身上。

丁馬成先生事母至孝,故居中懸掛的丁母畫像

丁瑾,這位目不識丁的閩南女子,是丁家留守祖籍地的堅強後盾,為了照顧娘家,她從出嫁的鄰村回到後厝,深信宅邸興建關係弟弟的家運,認真與風水師探討坐落朝向,招募巧匠,購買材料,勤勉督工,1949年丁宅落成,那是後厝村裡最風光的一棟洋樓,1952年6月20日,她特意請來攝影師,為新樓記錄下輝煌的一刻。

丁馬成故居1952年6月22日留下的影像資料

丁馬成故居是一進三開間、前厝後樓的典型閩南華僑宅邸,建築面積約300平方米,占地面積約1000平方米。宅邸位於高地,坐東朝西,周圍是園地,紅磚矮牆圍起前埕,入口設在西南斜角,前埕滿鋪條石,點綴著花草。

丁馬成故居前厝後樓的華僑宅邸格局

前座是閩南傳統式樣,斬面齊整的花崗石牆基牆堵,紅黑相間的燕只磚砌築牆身,石板條窗洞,嚴絲密縫。正中塌壽設有大門,門楣上曾塑有「聚書傳芳」字樣,兩側腰堵繪有鳳凰起舞的彩畫,左右各有一間房。屋頂滿鋪筒瓦,閩南稱為「皇宮起」,正中燕尾脊高高翹起,檐口裝飾黃綠琉璃的瓦當滴水,精良的工藝中透著穩重體面。

故居建築工藝精良,前厝保留著閩南傳統民居的特徵

前后座之間是庭院,滿鋪條石,兩側為單坡頂櫸頭,西側為廚房,東側為衛浴,前座與櫸頭之間有廊道,兩端為側門。宅邸的坡屋頂將雨水匯入庭院,順著淺淺的水槽流向西南角水口,曲折流出室外,令代表財氣的水在宅中環繞。

丁馬成故居中庭,由於防盜需要,安裝了藍色遮陽板

后座是兩層的洋樓作法,一層與二層均設有外廊,一層前廊兩端設有側門。一層的柱子為紅磚石條砌築,梁卻是鋼筋混凝土的,當年是高貴的進口材料,外牆為紅磚,房間為杉木板分隔,中間為祖廳,左右各有前後相通的兩個房間。

藍色遮陽板下的故居中庭

祖廳後有木樓梯通往上層,二樓正中為神廳,左右同樣有前後相通的兩房。不同於一樓的是,二樓結構為穿斗式木結構,柱頭梁架有著簡潔的雕刻,紅漆燈樑上有描金的鳳凰牡丹,中間書寫著「金玉滿堂」。

後樓二層神廳中的燈梁,描繪著「金玉滿堂」字樣

二樓有著寬敞外廊,黃綠琉璃的寶瓶欄杆,房間內外鋪著閩南紅地磚。洋樓的雙坡屋頂,屋脊略微彎曲,山花上曾塑有「念慈」二字以及展翅雄鷹,寶瓶欄杆砌成的山牆,間隔布置蓮花造型。

後樓二層寬大的外廊

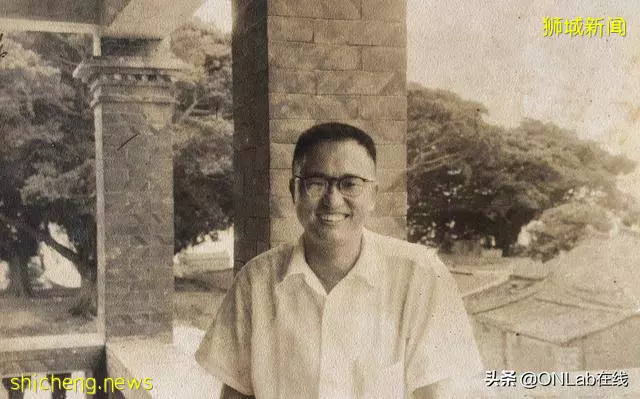

1950年代丁馬成先生返鄉,在故居二樓外廊上留影

丁馬成宅邸規模不大,規矩中透著精巧,值得細細品味,看似工整對稱的室內構造,仔細觀察左右兩側工藝不盡相同。丁氏親屬回憶說,當年請了本村和鄰村的兩組工匠同時施工,呈現出「對場作」的效果。

經歷將近七十年的風雨,丁馬成故居雖然存在屋頂漏水、白蟻蠶食的問題,也經歷了文革時期的破壞,但建築整體與室內布置保存相當好。

文革時期門楣上方「聚書傳芳」的字樣被敲掉

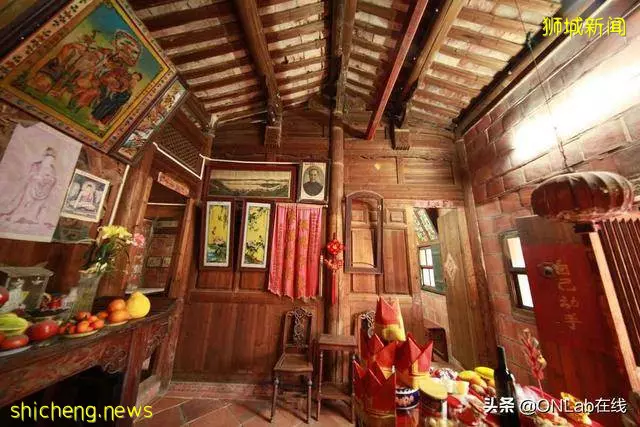

宅邸后座一層正中房間為祖廳,正面牆板上貼有金甌丁氏祖先名牌,供桌上擺放土地公像,兩側牆上懸掛著丁馬成夫妻、丁母與姐姐的巨幅照片,丁母過世時的紀念照,以及各界贈送的錦旗牌匾,濃縮著家族綿長的記憶。

後樓一層的祖堂,牆上懸掛著丁馬成夫妻和母親的照片

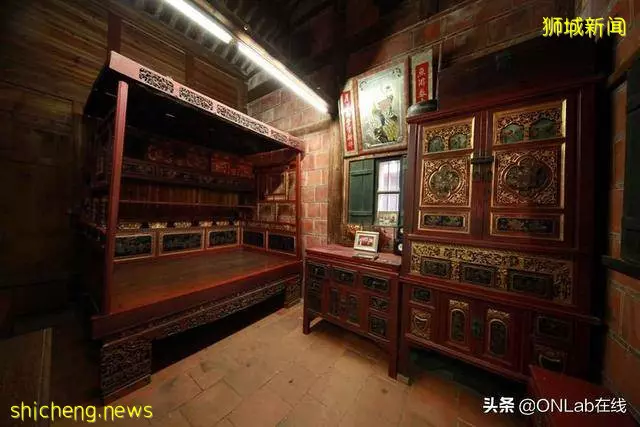

后座二層的正中房間則是神廳,正面懸掛著彩繪神畫鏡,左右牆上是丁母黃綢娘在不同時期的照片,東側前房擺設著丁馬成與何萬婚慶時的家具,牆上掛滿相框,裡面滿是家族成員照片,包括許多獅城早年的城市與建築場景。當90後的新加坡學子看到這些照片時,他們詫異於「距離新加坡千里之外,竟有如此熟悉的場景!」

後樓二層神廳,保持著閩南地方習俗

後樓二層前房裡依舊擺設著丁馬成與何萬的婚慶用品

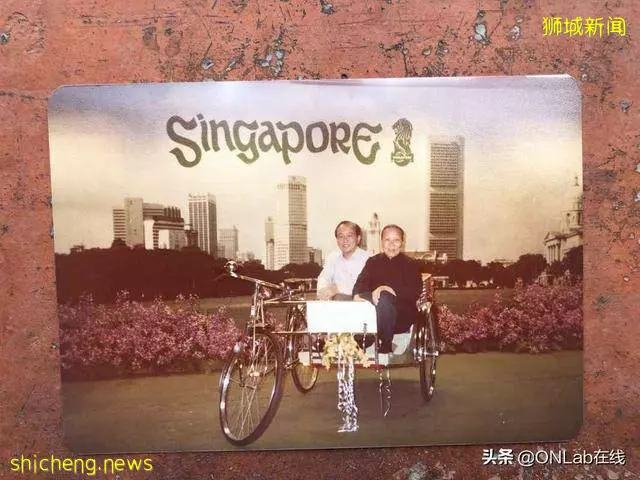

花甲之年的姐弟倆合影,背景正是高速發展中的獅城

遠在南洋的丁馬成記掛著家鄉親人,不斷從海外寄送錢款物資,通過姐姐向各級政府捐款,將物資發放給鄉鄰。困難時期,從海外寄來的大米、麵粉、豬油,丁瑾母女省吃儉用,對鄉鄰有求必應,村民至今記得農曆新年排隊到丁宅拜年,領取紅包,吃頓好飯。

故居內懸掛著丁家的各種獎狀錦旗,記錄著丁馬成對於家鄉的慷慨捐助

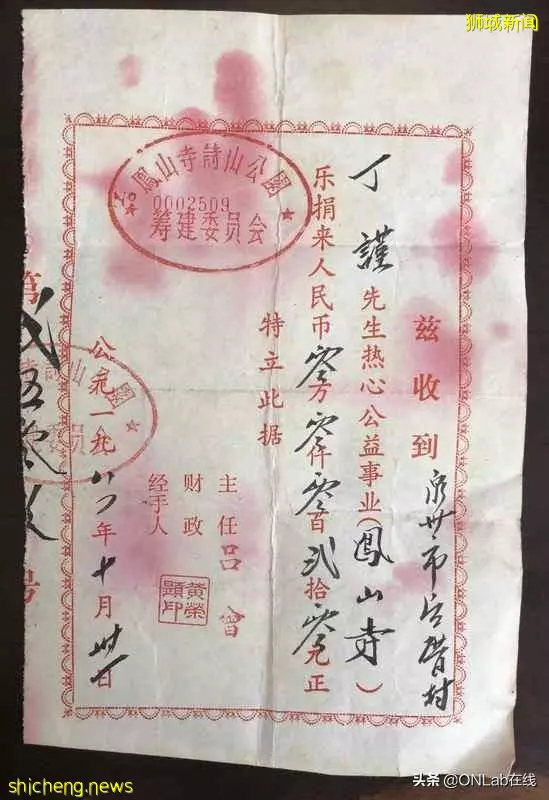

丁瑾為鳳山寺詩山公園籌建捐款的記錄

丁馬成深知教育將改變人的命運,1956年當他第一次率團回中國考察,便捐資興建激成小學,成為後來的泉州華僑小學,也不斷在家鄉投資實業,購買魚塘,興建米廠,希望能夠幫助鄉鄰脫貧致富,這些文書獎狀錦旗至今珍藏在宅邸內。

丁馬成先生曾捐資修建的激成小學,後改名為華僑小學,舊樓拆了,學校也停辦了

丁馬成生前備受尊敬,曾擔任新加坡晉江會館會長,母親八十大壽時,他將壽禮捐獻晉江會館設立助學金,1977年,丁母以八十七歲高齡逝世,這對於事母至孝的他是沉重打擊,他將賻儀捐獻給湘靈音樂社,從此將全部精力投入南音推廣,帶領湘靈學員到泉州學習交流,慷慨資助當地的南音發展,許多紀念物都保留在故居中,成為新加坡湘靈音樂社的另一處家園。

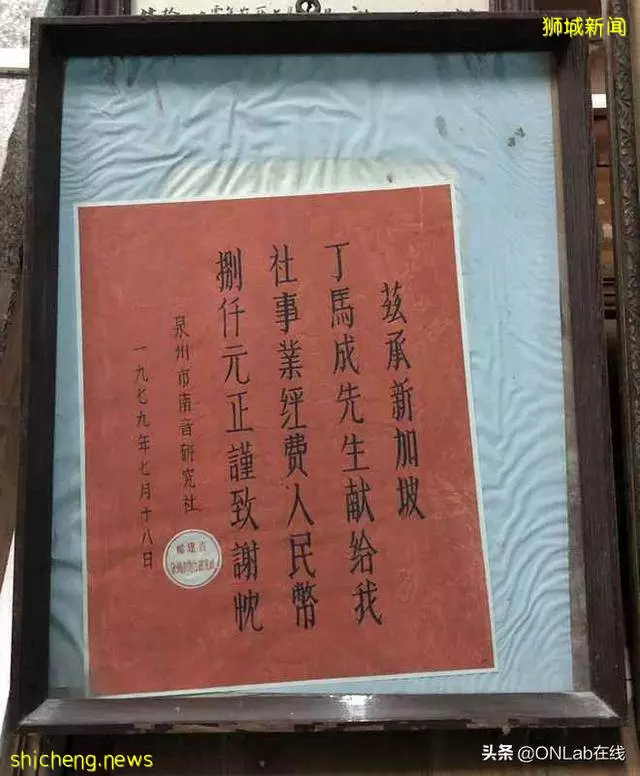

丁馬成先生捐獻給泉州市南音研究社的記錄

華僑華人在祖籍地興建的宅邸,寄託著對於故鄉的思念、對於親人的愛戀、對於美好生活的嚮往,承載著珍貴的歷史信息。然而,許多華僑家族的故事,隨著歲月流逝而為人淡忘,即使是留下僑產,多半是空蕩蕩的殘破軀殼。丁馬成故居留存的生活物件與往來書信,記錄著這個華僑家庭經歷的風霜歲月,以及閩南近現代的生活習俗與儀式,其歷史與文化價值遠非博物館式陳列所能比擬。

故居後樓山花上「念慈」的痕跡

近期,泉州東海街道後厝社區面臨全面拆遷,2012年已被評定為「近代重要史跡及代表性建築」,並獲頒「閩南文化生態保護區清源山及其周圍示範區」展示點牌匾的丁馬成故居,其去留也成為懸念。

懸掛著「閩南文化生態保護區清源山及其周圍示範區」牌匾的後厝丁馬成故居

目前,新加坡湘靈音樂社正向當地政府發起請願,以確保丁馬成故居不會被拆除,並籌劃出資進行保護性修繕,一方面留住故居的有形與無形文化資產,另一方面,作為在泉州學習展演交流的基地,展開南音文化體驗之旅,推動新中兩國之間的南音交流,也期待著更多新加坡學子能探訪這棟宅邸。