新加坡的上市活動在去年陷入低谷,創下了20年以來新低,與此同時,掛牌企業的退市潮卻愈發洶湧。在今年僅僅過去約兩個月的時間裡,市場上就已經傳出了五家企業有意進行私有化的消息。

01 50億發展計劃將抑制退市潮

去年,借首次公開售股(IPO)上市的企業僅有四家,這一數據為20年來最低。而在同一時期,新加坡證券交易所告別了20家上市企業。從過往案例來看,清算、併購或重組是企業退市最為常見的原因。

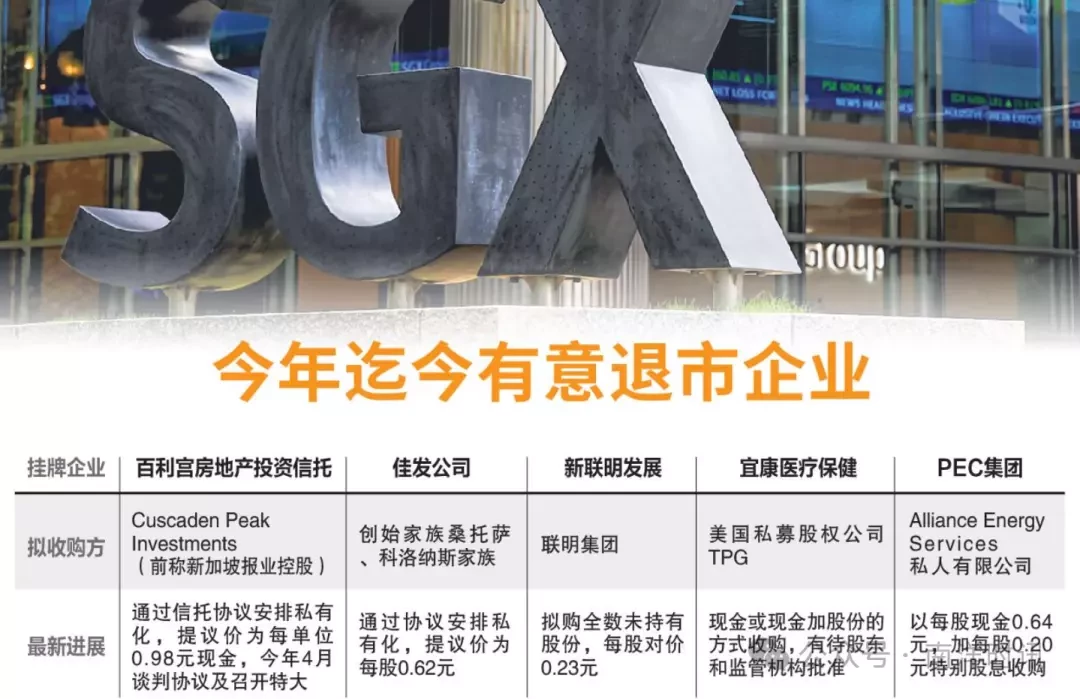

倘若今年已傳出私有化意向的五家企業,百利宮房地產投資信託、佳發公司、新聯明發展、宜康醫療保健以及PEC集團,全都順利完成私有化,再加上新交所公開的兩家已退市公司,那麼自去年以來,新交所累計退市的上市企業數量將高達27家。

根據新交所公開文件,今年1月的退市計劃共計兩起,同比減少一起,但退市趨勢依舊不容樂觀。面對這一局面,新加坡金融管理局證券市場檢討小組日前推出了50億元證券市場發展計劃。對於該計劃能否抑制退市潮,市場人士觀點不一。

普華永道新加坡資本市場合伙人薛家全指出,新計劃投入的50億元旨在解決市場流動性問題。若能成功深化市場參與度並提升估值,部分企業或許會重新審視退市的決定。

不過,薛家全也坦言,針對那些出於戰略考量而部署私有化的企業,金管局提出的措施吸引力,可能不會馬上對他們的私有化行動產生影響。

奕豐環球市場投資諮詢助理總監鄒詠翰認為,退市趨勢並非新加坡獨有的現象,即便是資本流動活躍的美國股市,在過往20年中,公開交易的股票數量也呈現出減少的態勢。這主要歸因於風險投資和私募股權融資的可行性不斷提升,使得公司無需依賴公開市場就能籌集到資金。

02 市場關注焦點與建議

在市場人士看來,中小型股才是當下應該重點關注的對象。鄒詠翰認為,提振措施的關鍵在於如何合理分配這50億元資金。截至今年1月31日,新加坡交易所掛牌企業的總市值為8730億元,相比之下,50億元資金占比不足1%。

他強調,為了讓這筆資金髮揮最大效果,其分配應當針對海峽時報指數成分股以外的股票。因為海指成分股的市值就高達5790億元,所以,提振措施對中小型股項的影響會更為顯著,投資中小型股的基金經理也將從中受益。

薛家全同樣認為,對於中小型股項而言,股市研究機構擴大旗下分析師的研究覆蓋範圍至關重要。

Dentons瑞德律師事務所高級合伙人黃偉康表示,上市企業的一個主要擔憂是監管程序會延誤商業決策,進而導致高昂的監管成本。儘管監管透明對於良好的市場運作不可或缺,但親商的監管方式同樣不容忽視。

他指出,看到檢討小組朝著簡化流程的方向努力,這令人感到鼓舞,因為當局的改革旨在簡化複雜的監管,採用更具針對性的方案。我認為,這類措施與提高流動性及股票知名度的改革相結合,對於抑制退市潮、提升新交所的吸引力至關重要。

鄒詠翰還提出,吸引知名消費品牌,尤其是年輕且有擴張需求的公司,如電競椅公司聖臨、二手交易平台Carousell、電視電腦螢幕品牌Prism+等,將有效激發散戶投資者的興趣。