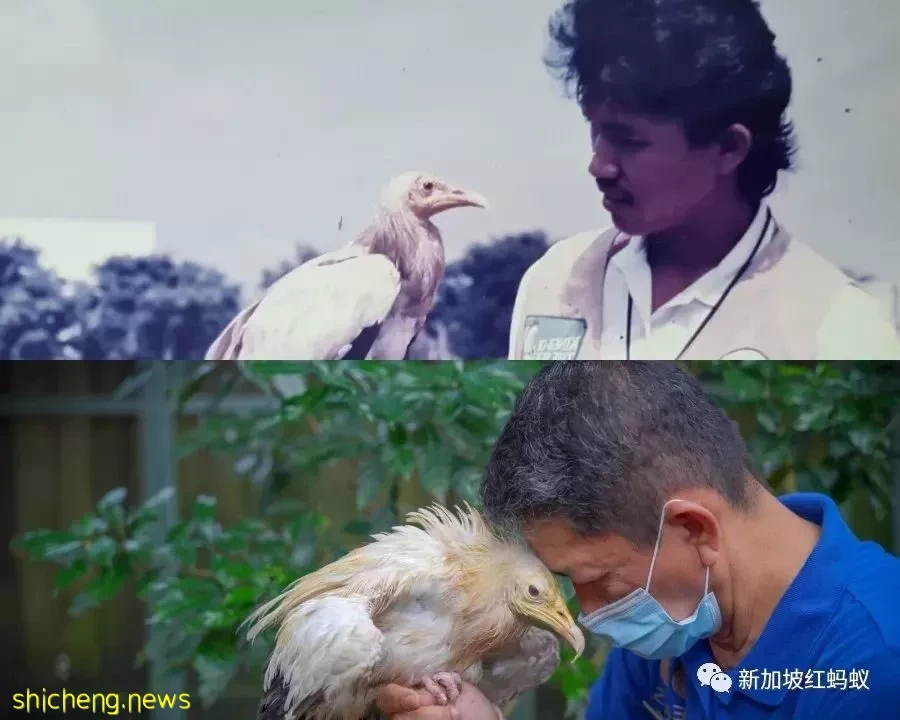

裕廊飛禽公園最年長的飛禽「洛德」。(萬態保育集團面簿)

作者 草禾

上個星期六,可能是世界上年紀最大的埃及禿鷹「洛德」,在裕廊飛禽公園與世長辭。

根據《聯合早報》的報道,洛德自1971年入住飛禽公園,一住就51年,而其中20年,它在飛禽公園的「天空之王」飛禽表演中,展示禿鷹在野外如何啄破鴕鳥蛋,深受歡迎愛戴。

報道說,據估計,洛德約有60歲,若同一品種的禿鷹放在野外,一般只有21年平均壽命。

新加坡萬禮動物園和裕廊飛禽公園是廣受海內外遊客的旅遊景點。

自小,筆者就經常爬進動物園與飛禽公園,看看圍欄籠子內的動物,趕場追看各種動物表演,也會捧場馬戲團,看看動物們如何在狹小的空間逗觀眾開心。

然而,隨著時間推移,對園內被關起來的動物,筆者卻有股越來越難以言喻的悲哀和同情。

籠子裡的洛德。(萬態保育集團面簿)

支持動物園的一派說法是,園內動物肩負著教育責任,讓公眾更了解動物的生長環境和作息,正所謂「百聞不如一見」,活生生會蹦會跳會飛的動物,更能激發公眾愛護動物野生生態環境的意願和努力。

此外,經營和管理良好的動物園營造更貼近野生動物的自然環境,能保護更多瀕危動物,讓科研人員能進行更多研究,同時為遭人類虐待或父母遺棄(動物界也有棄嬰案例!)、或非法捕獵而獲救的動物提供棲身之所。

不少地區的動物園是當地重要的經濟和就業機會來源。根據管理我國動物園和飛禽公園的萬禮生態園控股公司2019/20年報,冠病疫情前的集團收入為159萬元,訪問人次超過400萬。

反對動物園的人則認為,人造居住環境始終面對空間局限,動物們不可能像在野外般自由自在,所以園內常看到許多一臉無聊、周身無勁的「猛獸」。

雖然動物園確實拯救一些野生動物,但它們在動物園裡繁衍的下一代喪失野外生存能力,幾乎沒有重返大自然的機會,終身都生活在有限空間裡。

1990年於新加坡出生的北極熊伊努卡。(海峽時報)

說到這裡,筆者不禁想起在新加坡動物園出生、在2018年因病而必須人道毀滅的北極熊伊努卡。

父母來自加拿大和德國動物園的伊努卡,活著的27年里都在熱帶生長著,從沒在白皚皚的雪地上盡情奔跑著,也不曾在北極海暢遊過。儘管它比野生或人工飼養的北極熊長壽,但打從它出生就不曾自由過。

且不論動物園是否應繼續存在還是關閉,隨著現代科技日新月異,野生動物的偵察和追蹤技術大有進步,虛擬世界裡的許多事物都能做得維肖維妙、以假亂真,我們還需要通過動物園的實體動物才能達到動物的保育效果嗎?

再說,保護動物的先決條件,是保護動物原有的天然棲息地,提供有利的繁衍條件,而不是把樹木砍光後,再為喪失家園的動物們建造替代的小空間。

洛德與飼養員的溫馨互動。(萬態保育集團面簿)

安息吧,洛德!

比起你的野生同伴們,你 「渡過了充實的一生」。

雖然你無法像它們群居遷徙,或是一日飛行幾百公里(有記錄顯示埃及禿鷹一日能飛行500公里)。