根據新加坡人力部最新發布的《2024年職位空缺》報告,長期未填補的職缺比率已降至十年來最低水平,但結構性矛盾依然突出:高技能崗位供不應求,服務業基礎職位卻長期遇冷。

在這場供需博弈中,哪些行業正成為「黃金賽道」?求職者又該如何抓住機遇?

01 職業空缺現狀

冰火兩重天

長期空缺率下降,但非PMET崗位仍陷困境

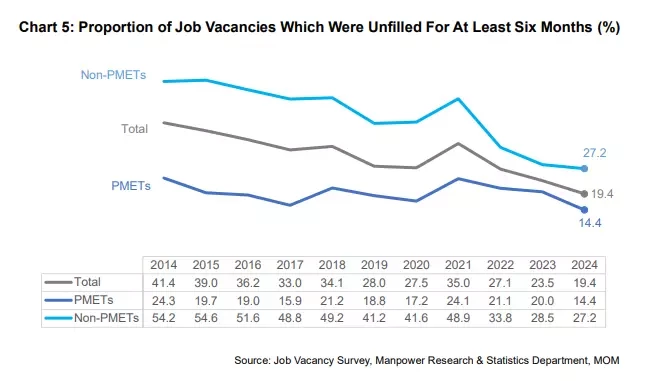

2024年持續六個月以上的未填補職缺比率降至19.4%,較前年下降4.1個百分點,創2014年以來新低。

非PMET崗位(如服務員、清潔工、巴士車長)的長期空缺率仍高達27.2%,主要因體力要求高、薪資吸引力不足及輪班制等問題。

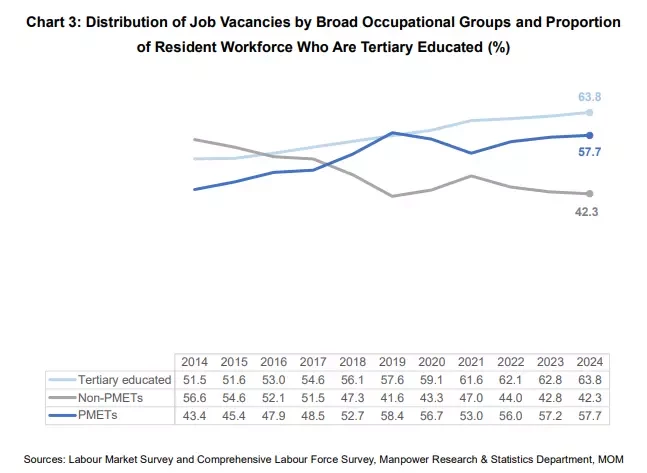

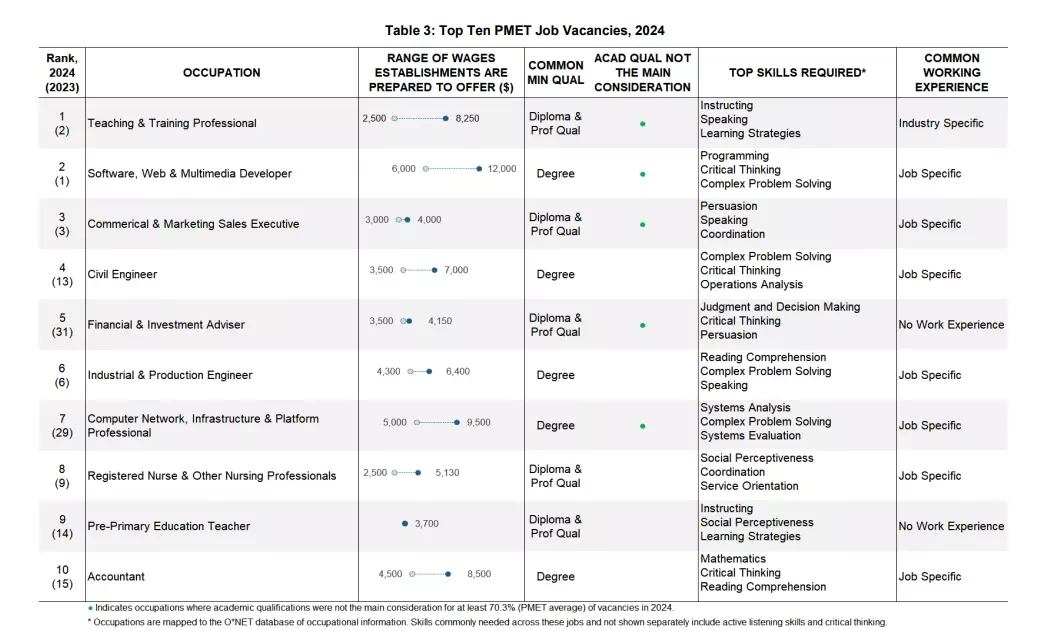

PMET崗位(專業人士、經理等)占整體空缺的57.7%,其中軟體開發、數據分析等科技類職位需求最旺,僱主甚至願支付6000至1.2萬新元高薪。

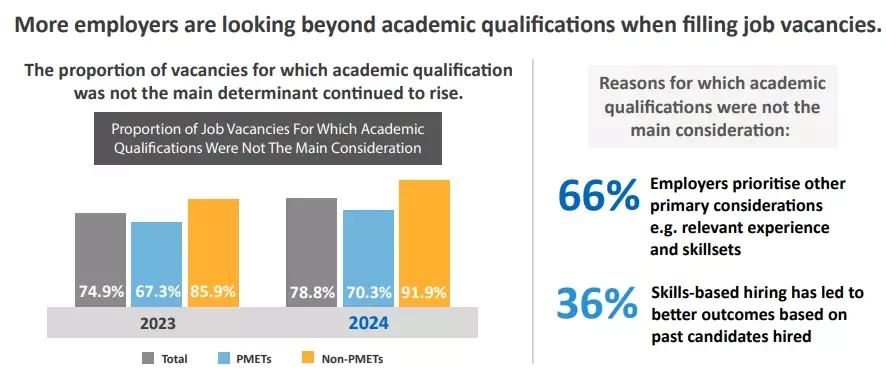

僱主策略調整:從「學歷至上」到「技能優先」

78.8%的職缺不再以學歷為硬性門檻,轉而注重經驗和技能匹配。

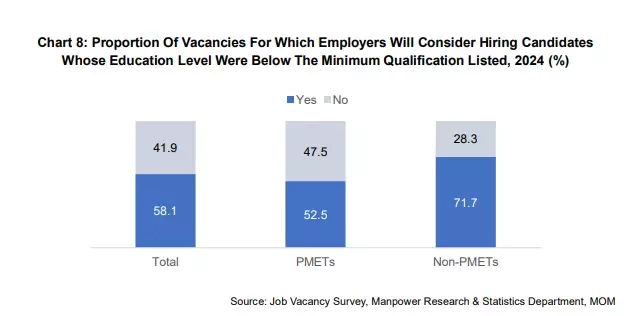

58.1%的僱主願意降低招聘標準,尤其對非PMET崗位放寬要求(如服務業的靈活排班或培訓支持)。

02 高薪賽道

科技、金融、醫療領跑

01 科技領域:數字經濟的「心臟」

軟體與多媒體開發人員薪資漲幅顯著,月薪區間從2023年的5000-8505新元躍升至6000-1.2萬新元,需求集中在人工智慧、雲計算等領域。

新加坡計劃未來3-5年內將AI從業者人數擴增三倍至1.5萬人,推動「智慧國家2025」戰略。

行業活動如2025數字基礎設施科技展(DITE 2025)將匯聚全球企業,加速技術合作與人才流動。

02 金融與保險:全球樞紐的吸引力

金融分析師、投資顧問等職位長期空缺,因需兼具專業技能(如風險管理)與行業經驗。

外資企業如Meta、高盛等提供高於市場52.7%的薪資,頂尖軟體工程師月薪可達1.8萬新元。

03 醫療與社會服務:老齡化催生剛需

護士、康復治療師等崗位缺口持續擴大,月薪中位數達4313新元,應屆畢業生就業率超86.5%。

綠色經濟與醫療科技結合的新興領域(如碳項目管理)被列入政府「緊缺職業清單」。

03 求職策略

如何在新加坡職場突圍

01 技能升級:抓住數字化轉型紅利

僱主對數碼素養(如數據分析工具使用)和軟技能(溝通、項目管理)的要求顯著提升。

新加坡勞動力發展局提供職業配對與培訓課程,助力求職者轉型高需求領域。

02 靈活就業:非傳統崗位的機遇

服務業雖面臨招工難,但僱主通過「工作再設計」(如自動化流程輔助)和加薪10%-20%吸引求職者。

平台經濟(如網約車、外賣配送)提供靈活就業選擇,相關法案保障工傷賠償與公積金權益。

03 跳槽與跨行業轉型

59.3%的跳槽者薪資增長超5%,金融、科技、專業服務成為熱門跳槽領域。

職業導師建議:定期更新LinkedIn資料、參與行業論壇(如DITE 2025)以拓展人脈。

熱門行業與薪資指南

1.科技與金融:高薪與高成長並存

軟體開發/數據分析:月薪6,000-12,000新元,需掌握Python、AI等技能。

金融顧問/投資管理:起薪5,500新元,經驗豐富者可達1.5萬新元。

半導體工程:新增為緊缺職業,月薪門檻10,500新元(45歲以下)。

2. 服務業:門檻低但流動性高

餐飲/零售:時薪10-15新元,部分僱主提供績效獎金。

醫療護理:護士助理月薪2,800-3,500新元,需求隨老齡化上升。

04 未來展望

挑戰與機遇並存

勞動力短缺常態化:老齡化導致本地居民就業增長放緩,外籍人才引入政策(如放寬WP准證年齡限制)將成關鍵補充。

科技重塑職場:AI與自動化雖替代部分低技能崗位,但也催生新職業(如AI倫理顧問、算力管理師)。

全球化競爭加劇:新加坡作為亞洲樞紐,吸引跨國企業設立區域總部,但需應對地緣政治與經濟波動風險。

結語

在新加坡,你的「職涯方程式」如何解?

2025年的新加坡職場,既充滿高薪機遇,也暗藏結構性挑戰。

無論是科技新銳、金融精英,還是服務業實幹者,唯有精準定位自身技能與市場需求,方能在這場人才爭奪戰中脫穎而出。

正如一位職業導師所言:「這裡不缺機會,缺的是抓住機會的準備。」