時逢龍年,龍又成為全球「龍的傳人」關注的熱點。龍,在華族文化中一直占有特殊地位,被視為皇權、祥瑞、智慧、繁榮和尊貴的象徵。在新加坡的廟宇、新舊建築、公共場所和店屋等,不經意間都能發現龍的存在。如同時光的見證者,它們守望著這座城市的發展和變遷:有時以神秘而威嚴的姿態來連結過去與現在;有時親和地充當傳統與現代的橋樑。這些有關龍的作品不僅是藝術品,更是富有深厚歷史內涵的象徵,承載著特殊的民族情節與精神。

氣勢恢宏的新加坡九龍壁

提到九龍壁,人們一般會想到中國北京故宮、北海公園、大同代王府的三大九龍壁。它們原為皇家專用,取數為九,是由於九為陽數之最,九龍正中的黃色龍也叫正龍,不論從左或從右數起,黃龍總是排在第五,五居正中,故「九五」象徵帝王的權威,有「九五至尊」之說。三壁氣勢磅礴,歷來是龍年打卡的熱門地。

不過,本地同樣也有氣勢恢宏的九龍壁,分別位於「新加坡中華總商會」(禧街)大廈與「新加坡宗鄉會館聯合總會」(大巴窯)會館前。

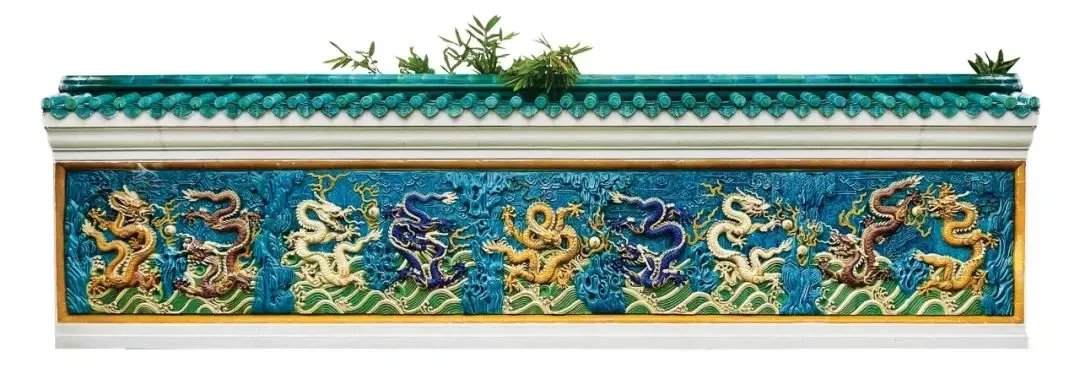

▲「新加坡中華總商會」的九龍壁

「新加坡中華總商會」大廈前的九龍壁,鑲嵌於硃色正門兩側的圍牆上,即正門左右均有長9米,高3米的九龍壁,壁面浮雕由54塊釉面方磚拼接成,但察覺不到接縫,做工十分細緻,展現著龍騰雲霄之萬千氣象。壁上共有6顆珍珠,在中國傳統文化中,單龍戲珠、雙龍戲珠都是常見的吉祥圖案,這裡的為九龍六珠,應該是參照山西大同代王府和北海公園的九龍壁,兩處都是此數。不過故宮的卻是九龍八珠,是六珠還是八珠沒有特別規定,故宮九龍壁是三大九龍壁中「壁齡」最小的,估計設計時為了更顯熱鬧多添了兩顆。

總商會的九龍壁建成於60年代,據載當年以6萬港元購置,雖不算古老,但與中國北海公園的九龍壁堪稱同祖同宗。據稱,兩者皆由北京海王村琉璃廠製造。相隔了數百年,難免材料和工序上有差異,如原本紅色龍變成了褐色龍,不過其龍爪數量與北海公園、故宮的九龍壁相同,都是五爪。而歷史最老的大同九龍壁,龍只有四爪,原因是大同王府(朱元璋之子)地位低於皇宮。隨著時代發展,「五爪」至尊思想已經成為歷史,倘若時光倒流至1906年(即光緒32年)新加坡中華總商會成立之時,皇帝還在,建九龍壁可就是連想都不敢想的事情了。如今,龍已經成為「龍之傳人」的守護神。經歷了60餘載歲月,總商會的九龍壁依然金碧輝煌,蔚為壯觀。

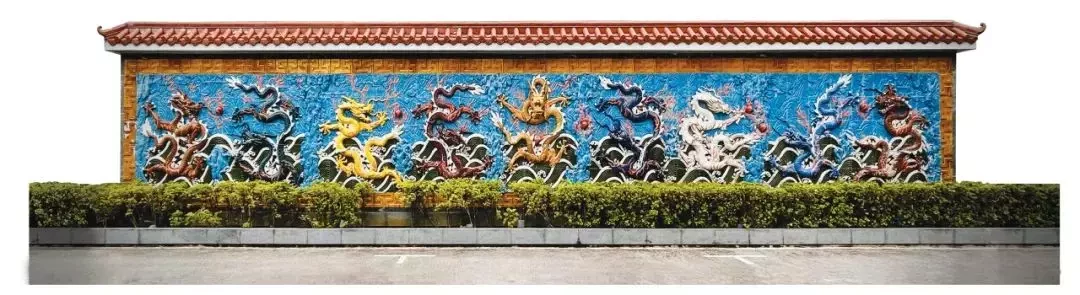

▲「新加坡宗鄉會館聯合總會」之九龍壁

「新加坡宗鄉會館聯合總會」的九龍壁位於會館大廈前。與總商會的九龍壁一樣,九龍騰躍向上,鮮活生動,威風凜然。

根據中國新聞網2011年底報道,此壁是中國「陶都」宜興建築陶瓷廠受中國國務院僑辦委託而定製的,必然寄託了美好的祝願。該廠歷史悠久,技藝在「陶都」首屈一指,半個多世紀以來曾為海內外製作過大量龍壁,為新加坡製造則是首次。工廠特組織了精幹團隊,從設計到成型,歷經浮雕、彩釉、燒成等工序,耗時3個多月才圓滿完工。

為了方便燒制和運輸,此壁是分為180塊陶板加工的,完成後再分組包裝,運至新加坡。值得欣喜的是,在雜誌《江蘇陶瓷》里查閱到了工廠人員為該九龍壁打包裝箱的現場照片,雖然是黑白照,但仍令人有身臨其境之感。

拼裝完成的九龍壁長16米,寬2.5米,約計40平方米,色彩鮮明,光澤古樸厚重,猶如一幅精美的畫卷,完全可以與總商會琉璃製成的九龍壁媲美。

融入日常的龍

作為神秘傳說中的龍,早已進入我們的居住空間,在建築與藝術中相得益彰,成為我們日常生活的一部分。君不見,「黃埔龍」正守望著歲月,龍柱點綴在大巴窯,龍頭遊樂場成為回憶的符號,龍浮雕鑲嵌在街頭巷尾的建築上。

▲黃埔龍

「黃埔龍」聳立於黃埔大道85號政府組屋前,已經年逾半百。這條高4.8米的巨龍,身上的鱗片採用碎陶瓷片拼接而成,呈現紅、綠、粉紅色,充滿生機與活力。建成當初張開的龍口是噴水的,下面有水池。傳說該地區過去有水患之苦,立此龍有化解之願,且立後真如願以償。傳說畢竟是傳說,但足以說明了人們對祥瑞之龍 「法力」的篤信。

現在龍口已不噴水,下方水池也改種植物,但龍體依舊煥發著獨特的魅力。

▲大巴窯龍柱

在大巴窯3巷,一根鮮艷的紅色柱子十分引人注目。柱子上纏繞著一條五爪龍,黃體白邊,騰雲駕霧,奮力上騰,在紅色底色襯托下,格外靈動,呈現出中國傳統龍的祥和與神秘。與中國的「龍柱」相比,此龍以五爪為特點,象徵著皇家的尊貴。筆者猜測這條龍的小名叫「負屓」(fù xì),因為龍在中國文化中有九子,其中負屓身形最像龍,所以經常被人們雕刻在了柱子上,象徵吉祥、華貴、誠信等。

大巴窯(Toa Payoh)這個詞,是福建話和馬來語的「結晶體」。「Toa」福建話是「大」之意,「Payoh」則來自馬來語「Paya」,意為「沼澤」,兩字相加就是「大沼澤」的意思。它是繼女皇鎮之後,政府重點打造的第二個衛星市鎮。大巴窯龍柱的「柱齡」估計已有大衍之數,其色彩和設計都獨具匠心,為這個衛星鎮增添了一抹東方的祥瑞色彩。

▲大巴窯龍頭遊樂場

龍頭遊樂場應該是老一輩新加坡人兒時記憶中少不了的。70年代初期,建屋發展局(HDB)開始建造反映新加坡文化和特色的遊樂場。這些遊樂場主要由旋轉木馬、鞦韆、蹺蹺板和滑梯組成,其中最有符號性的就是龍頭遊樂場。這種遊樂場的特色是以龍之騰躍一樣的造型將滑梯等遊樂設施蜿蜒曲折地聯繫在一起。其龍頭造形巨大、醒目、誇張,但已經一改「龍威」,變得「慈眉善目」,憨態可掬,惹人喜愛。

當年設計龍頭遊樂場的設計師許延義1969年到1984年任職建屋局,是第一個,也是當時唯一的遊樂場設計師,共設計了30多座遊樂場,位於大巴窯組屋旁的龍頭遊樂場就出自其手。據說設計靈感正是來自於新加坡華人社區中常見的東方龍形象,上述「黃埔龍」也是他的傑作。這一充滿文化標誌的場所,不僅留下了居民兒時歡笑,也是設計師為我們留下的共同記憶。

倘若留心一下還會發現,在新加坡這座充滿多元文化的城市,「龍」似乎無處不在,它們默默地鑲嵌在大街小巷的建築上,化身為城市吉祥繁盛的守護神。

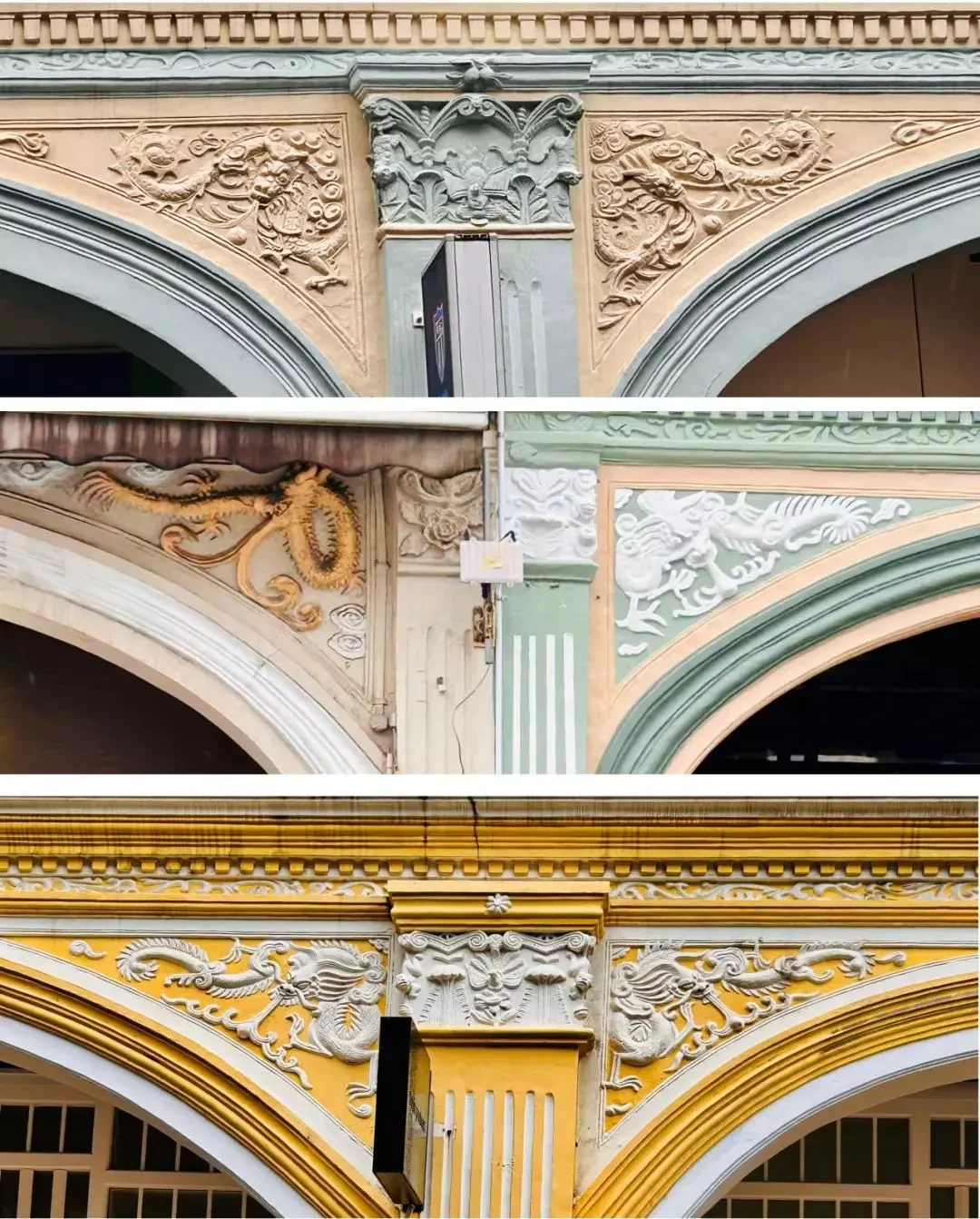

▲巴米士街的龍浮雕

在俗稱海南二街的巴米士街(Purvis St-reet),餐館、商鋪等的門面設計大體相同,建有西方風格的科林斯柱和經典拱門。駐足仰望就會看到,每個拱門上方左右邊角都裝飾著龍浮雕,整條街道兩邊建築上的幾十條浮雕龍,隔空連成一片,千姿百態,各顯神姿,蔚為壯觀。據稱這條街的建築原本屬於巴洛克風格,但中國工匠添上了龍飾,可謂「中式巴洛克」,凸顯了東西文化的完美融合。街道建築上基本都有龍浮雕,這種街景極其罕見,稱之為「海南龍街」,其實更為貼切。

▲馬里士他路和吉真那路的龍浮雕

而在馬里士他路(Balestier Road)和吉真那路(Kitchener Road)一處的建築牆面,則有展翅飛翔的「龍」。與典型的中國龍相比,此龍長出似蝙蝠(象徵「福」)的雙翅。據說這種龍是與洛可可(Rococo)裝飾的店屋同時出現的,應該是1920年代人們重新燃起對中國傳統裝飾元素興趣的產物。洛可可風格起源於18世紀的法國,最初是為了反對宮廷的繁文縟節藝術而興起的,在創作中添加了不少富有異國風情的特色,曾一度受中國風影響。本地這種裝飾風格的出現與洛可可風格異曲同工,但又有自己的特色,那就是龍、鳳、十二生肖、花鳥圖案等中國裝飾元素被大量採用。這種「土生龍」既承襲了中國的圖案紋樣,又兼有南洋元素,風格獨特,是不同文化碰撞中創造出的新生命。

護法的龍

廟宇亦是文化的載體,而佛寺中常見的龍雕刻更是展現了深厚的文化藝術底蘊,本地的金福宮、鳳山寺便是其中的典型代表。

▲金福宮處處都有龍的造形

金福宮已經有半個世紀的歷史,它見證了信眾之虔誠及其信仰之堅定。1994年該廟宇經歷了一場大火,但大伯公佛尊卻在烈焰中安然無恙,令人稱奇。在新址裕廊西再建的廟宇,以設計之精緻、格局之莊嚴而著稱,整座建築恰如藝術展覽館一樣精美。為了重新打造,廟方從中國定製雕龍香爐,還從中國四大石雕之鄉的福建聘請了12名工匠到新加坡。他們技藝精湛,現場建造了宮廷式藻井,雕刻了龍柱等飾品。廟中最引人注目的莫過於10多根龍柱,採用中國傳統的鏤空雕刻工藝,每一根都經過精雕細琢,巧奪天工。這些龍柱不僅在視覺上形成壯美的景觀,更寓意著神龍的庇佑。

▲金福宮的龍柱

▲金福宮的盤龍香爐

廟中每個香爐、柱子和屋檐上的龍造形,無論仰望還是側看,都讓人深切感受到龍之躍動,如同置身於龍的世界。金福宮,憑藉著龍的世界,成為本地廟宇中的一顆璀璨明珠。

▲金福宮屋檐上的金龍

起源於1836年的鳳山寺,是福建南安人的信仰聖地。在其建築風格中,我們能夠看到中國宮殿式的痕跡,而廟前的盤龍石柱更是寺廟建築中的瑰寶。

▲鳳山寺的龍柱(筆者攝於2023年底)

這一對盤龍石柱,1910年由鳳山寺的負責人林路(林謀盛的父親)等人豎立。龍的雕刻惟妙惟肖,似奔騰於雲霧波濤之中,體態矯健,霸氣十足。它們伴隨著鳳山寺歷經了一個多世紀的風雨滄桑,始終護佑著這一新加坡首個獲得聯合國教科文組織亞太地區文物古蹟保護「卓越獎」的寺廟。