陸交局說,我國交通系統旨在具備包容性,比如設置斜坡、電梯和無障礙設施,使特需人士能更自立四處通行。(海峽時報)

作者 王震宇

一個社會是否具包容性,其中一個關鍵就在於看看它能否滿足特需及殘疾人士的需求。

這當中涉及面甚廣,大至如何應對他們的生計問題、小至他們的日常所需有沒有獲得完善照顧。

在「加強殘障服務總藍圖」(Enabling Masterplan)下,新加坡計劃在2030年前,協助四成適逢就業年齡的殘障人士找到工作。在2020年至2021年間,殘障人士受僱比率約為30%。

政府設下這個就業率目標,意味著要在下來幾年讓約1萬名特需人士受聘。他們每天出行會面對的問題就越發不容忽視,交通設施夠不夠貼心為他們提供便利,是一大關鍵。

特需乘客對公交的整體滿意度有所提升,從2021年的7.2分增至去年的7.6分。(海峽時報)

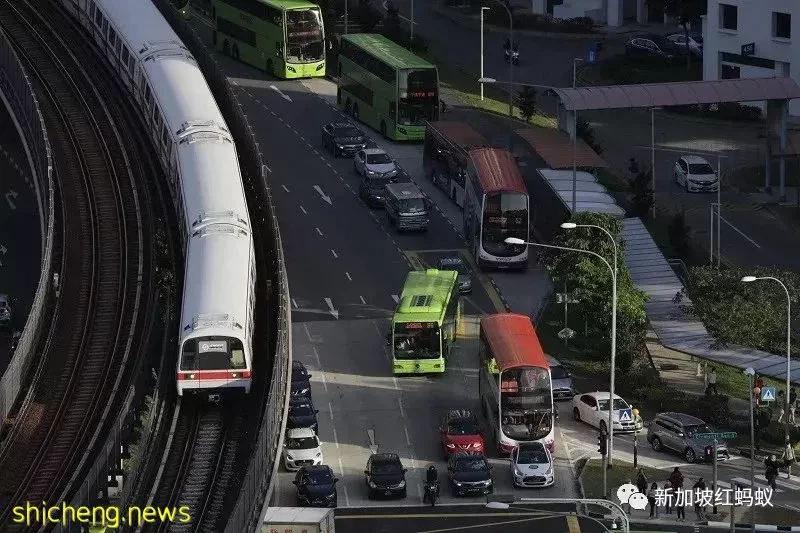

根據陸路交通管理局網站簡介,我國交通系統的設計旨在具備包容性,比如設置斜坡、電梯和無障礙設施,不僅能讓特需人士出行時更自立,也能讓年長人士以及那些帶小孩出門的家庭受惠。

過去幾個月,國內外的調查皆反映,新加坡的交通基礎設施更加得到受訪特需人士讚許,包括那些來新旅遊的旅客。

特需乘客對公交整體滿意度提升

今年初,公共運輸理事會公布的一項調查結果顯示,新加坡的特需乘客對公交的整體滿意度有所提升,從2021年的7.2分增至去年的7.6分,滿分為10分。

調查於去年9月至10月間進行,共309名特需人士及228名看護者接受調查。受訪的特需人士包括體障者、聽障者、視障者、患有智力障礙或者自閉症人士等。

調查的八項標準是: 安全保障、等候時間、可靠度、服務信息、巴士轉換站/巴士站/地鐵站便利程度、舒適度、通行時間,以及客戶服務。

在加強殘障服務總藍圖下,當局將推行一系列更符合特需人士需要的交通設施。(海峽時報)

公交理事會指出,相比前年的調查,上述八個環節在去年都獲得更高的評分。

去年公布的加強殘障服務總藍圖,也揭露會推行一系列更符合特需人士需要的交通設施,包含以下幾項:

① 為協助視障乘客,將安裝首個全天候服務的有聲交通信號燈(audible traffic signals)

配合總藍圖,當局會在2025年前,在10個有更多視障居民的市鎮的325個行人道,安裝這些交通信號燈。

全島目前有約1300個有聲交通信號燈。(海峽時報)

目前,全島已有約1300個這類交通信號燈,但只限於早上7點至晚上9點發出聲音,而新推出的信號燈則會全天候為特需人士服務。

這個新計劃今年6月已率先在淡濱尼和勿洛兩個市鎮推出。

② 巴士轉換站將有可觸及的導盲地面指標,導盲犬也將獲准伴隨主人上巴士

③ 乘坐公共巴士或地鐵時,特需人士的優惠卡成人費用將獲高達55%的折扣

另外,公交業者也致力於讓員工接受相關培訓,以更好地為特需人士提供協助和服務。

新捷運日前接受媒體訪問時就透露,他們旗下的超過3000名前線人員,已接受過培訓來更好地幫助特需乘客。

新捷運也有一個「出行友伴」計劃,受訓員工將陪同有需要的殘障人士乘搭公共運輸,同時協助他們熟悉地鐵和巴士路線。

導盲犬陪伴視障主人乘搭公共運輸。(Guide Dogs Singapore提供)

新加坡在兩大方面受特需旅客青睞

去年底,全球商業倡議The Valuable 500展開的一項調查,訪問了來自澳大利亞、中國、日本、英國,以及美國的3500名殘障旅客,票選出他們心中的十大最方便特需者通行的城市。

新加坡成功入榜,另九個城市為拉斯維加斯、阿姆斯特丹、紐約、奧蘭多、巴黎、上海、倫敦、雪梨和東京。

英國BBC在一篇專題報道中,就列舉出新加坡能夠入選十大的幾個原因。

報道指出,縱觀亞洲城市,新加坡向來是一個提供便利設施的旅遊目的地,除了有出色的基礎設施,也因為英語是主要溝通語言。

對殘障旅客來說,新加坡設施的高度易達性(accessiblity)也讓新加坡更具吸引力。

其中兩大方面尤其受特需旅客青睞。

第一,旅客認為新加坡的公交系統非常方便,不論去哪裡都能輕易到達,相關設施也讓特需人士留下好印象。

特需旅客認為,新加坡的公交系統非常方便,不論去哪裡都能輕易到達。(海峽時報)

報道引述數據說,新加坡超過95%的人行道、德士站和巴士站,對特需乘客而言都十分便利。另外,有超過85%的公共巴士也方便那些以輪椅代步的乘客通勤。

一名患有聽障的乘客也舉例說,每當地鐵上的廣播有任何通告,他們都能在地鐵熒幕上看到相應的指示。

第二,大部分特需旅客為新加坡加分的原因,是他們來新時能感覺備受尊重,服務員有以禮相待,並了解他們的需求。

由此可見,除了基礎建設,社會大眾對這些特需人士的態度和關懷也至關重要,每個人也得學著如何更了解這個群體的需求。