編者按:從中國到新加坡,下南洋的故事總能勾起人們對過去的懷念。網友「孫林」在《新加坡眼》APP上寫下自己家裡下南洋的往事,以下為網友全文:

今年春節,餐館、食閣、家裡不斷見到撈魚生的熱鬧景象,街頭巷尾常常遇到拜年的人潮。似乎疫情前的生活又回來了,一家家穿著喜慶的服裝,提著裝桔子的紅袋走家串戶。

有老人的家裡擠滿拜年的親戚。往往前一撥還在拉家常,門外新一撥祝福的聲音就到了。如果孫子孫女同往,拜年聊天的主題經常是孩子們的學習或工作。好多年輕人不太懂方言,要經過他們父母的翻譯才能和老人交流。

(新加坡拜年必備的桔子)

回憶下南洋

我們家今年拜年的最大差異是在岳父的十兄弟中,在新加坡的只剩下六伯還在世。90多歲的六伯精神狀態極佳,在跟我的孩子聊天時,竟然回憶起他下南洋的故事。

岳父老家在金門,他父親30年代下南洋謀生,於40年代將妻子孩子接到新加坡。說是「接」,只是講好路線,一家人要自己坐船來。

據六伯講,他和媽媽及三個弟弟坐小船從金門到廈門,然後換船去香港,要一兩天。那年他八歲,還記得在香港的高樓往下看,小汽車如青蛙般蠕動,甚是新奇。

從香港到新加坡坐貨輪,要五天。有錢給水手的還可以找個地方睡得舒服點,大部分人沒有錢給就在空地上鋪塊墊子睡。到新加坡後小孩子也要幫家裡找吃的,雖然那時吃頓飯只要幾分錢。

(自左至右:岳父及他十弟、大哥、媽媽、九弟、八弟)

六伯說起有一次他看到有個大筐里好像剩下能吃的,也不知道危險,就爬到筐子上去看。結果倒栽進筐里,頭上給什麼利器劃出很長的傷口。沒錢看醫生,只能等傷口自然好--幸好命大。

努力考執照

六伯和我岳父成年後,找到在船上的工作機會,先是維修後來還學會駕駛船舶。跟船作業除了辛苦和危險外還要技術,薪水自然比作苦力高。和船上的其他族群交流時,他們都學會了很流利的馬來話。

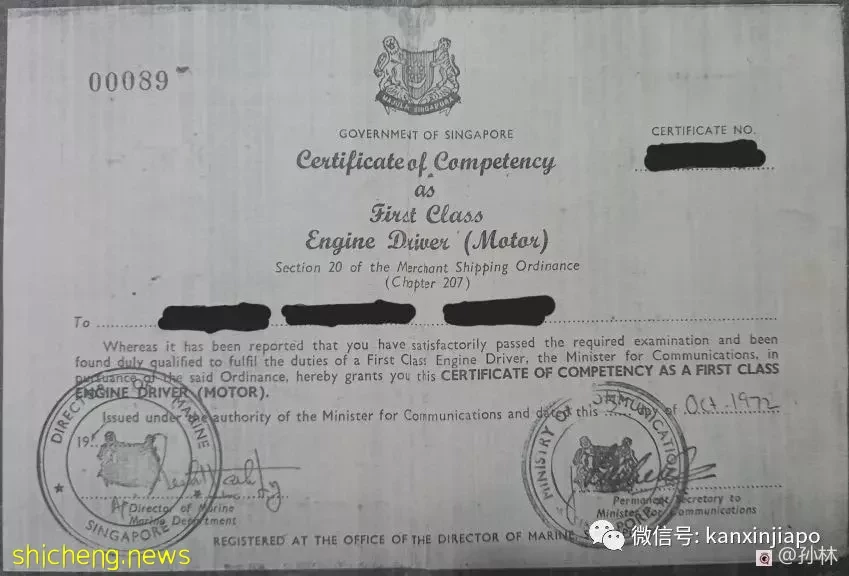

為了能適應船上的不同工作並在技術上獨當一面,他們兄弟勤奮學習,一級一級地參加考試,最後都拿到最高級的船舶操作執照。

(岳父的船舶操作執照)

據我妻子回憶,為了看懂英文資料,岳父叫上學的孩子教他,然後用只有他自己能看懂的標記死記硬背。其中艱辛,無法用言語描述。

六伯的回憶,除了讓孩子們知道前輩的努力,也讓我們了解下南洋的許多細節。

(圖文來自新加坡眼APP網友孫林)