不遠千里探訪河北涿州的盧氏范陽堂,這裡是東漢名臣盧植的祖籍地。(盧麗珊提供)

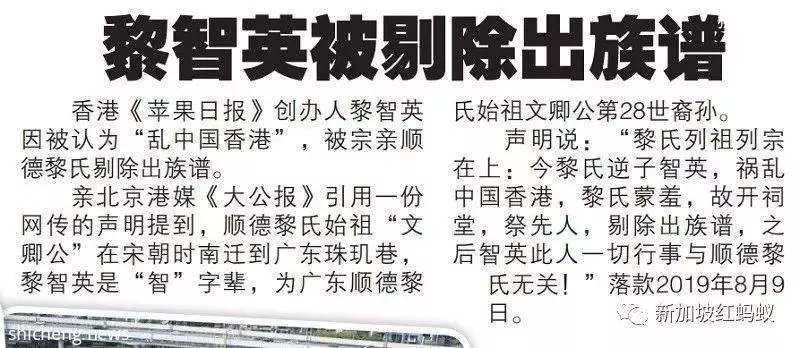

香港示威行動擴大兼升級,排山倒海的信息量驚人,一則關於宗族的新聞鮮有的登上國際新聞版。

日前,香港媒體報道,《蘋果日報》創辦人黎智英已被宗親「順德黎氏」聲明踢出族譜,雙方再也沒有關係,「事件曝光轟動中國微博」。

(聯合晚報)

故不論消息是否屬實,或者「順德黎氏」是否趁勢刷存在感,涉及祖宗十八代的宗親會成為話題就已經引人深思,耐人尋味。

如果屬實,言辭應用例如「逆子」、「漢奸」等罪名,仿如回到封建時代,以家長式的宗族血緣施予沉重的道德枷鎖。如果是假新聞,這位被稱為「亂港四人幫」之一的黎氏子弟被宗族踢出的消息是疑似官媒掀起的信息戰爭。

原來,宗親團體在有華人的地方還是有影響力的。

新加坡的宗親和同鄉會是一個不可多得的文化寶庫

在新加坡,別小覷在本地似乎很不時髦,很out的宗親和同鄉會,它其實源遠流長,蘊藏豐富的歷史、文化和人脈的資源,也是新加坡和中國之間的天然聯繫紐帶。能維繫這一層關係不但奠定兩地人相互聯繫,也可以開拓合作和謀求發展的基礎。

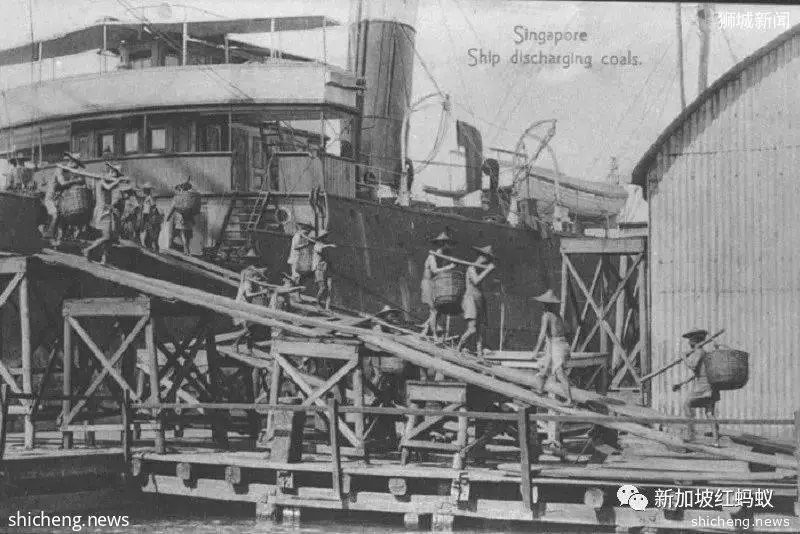

新加坡的華族先輩有的來自中國廣東、潮汕和福建,有的則來自鄰近地區如檳城、馬六甲和廖內群島。早期都在新加坡河當「苦力」。圖為搬運煤礦的苦力。(國家檔案館)

我國總理李顯龍日前在群眾大會的演講,以「經歷抗日反殖與建國過程,從華僑生根為新加坡華人」為題,多次提及宗鄉會館曾扮演的重要角色,再度肯定其歷史定位。新名詞:「開埠一代」指的就是這些早期設立會館的前輩。

聚在一起共進晚餐的新加坡華族先輩。(國家檔案館)

總理說:他們可以說是我們的「開埠一代」,為這裡做出巨大的貢獻。當年的華社領袖就設立宗鄉會館和商會,幫助同鄉融入本地生活,以及協助他們創業。這些「Towkay(頭家)」也號召整個華社出錢出力,創辦醫院和學校,建造廟宇等,讓同胞受惠。

新加坡中華總商會早期的執行委員會成員。(國家檔案館)

以文化和教育而言,傳統的宗鄉團體也是一個文化寶庫。教育部長王乙康年初曾呼籲「我們必須善用學生對祖籍文化與歷史,以及其他族群的好奇心。」他認為如果使學習成為發掘新加坡和國人身份的過程,他相信能更有效地激發學生學習母語的動力。

尋根是為了加強與祖籍地的聯繫

祖籍文化對新加坡的華族而言是本身的姓氏和祖籍來源地,而流傳至今的宗鄉團體就是文化的載體,能善加發揮作用和發展的話,將大大豐富國人尤其是年輕人的自我認同,對於本身的母語和來源地多一分情感。

新加坡200年的開埠歷程,華族從移民、華僑到落地生根為新加坡人的身份演化,如今不分種族,自成一體,我們可以自信滿滿的尋根究底,加強和祖籍地的聯繫。

報業控股華文報集團曾舉辦「遊學樂」學生交流活動,將學生帶到中國交流學習,筆者還親自設計和帶學生到潮州、廣東和福建等地,讓學生留下深刻的印象。

雖然他們不懂方言,但是帶他們回到爺爺奶奶一輩曾居住的地方很容易引起他們的共鳴,讓許多連家中都不再聽到方言的學生一下和眼前所見所聞都建立起聯繫。

報業控股華文報集團曾舉辦「遊學樂」學生交流活動到中國。(聯合早報)

本地學校多年來也舉辦類似學習團到中國,目的類似,而恰好這個角色是宗鄉團體可以更積極去共同承擔和扮演的,這類活動生動有趣,輔助課堂上的內容,值得深入探討,擴大範圍。然而現實是大部分會館本身面對青黃不接的挑戰,除非和學校相互合作,否則只有少數實力堅實的大型會館有能力承辦。

我過去兩年接觸到盧氏宗親會的活動,多次接觸中國和世界各地的盧氏宗親,發現真是天外有天,能共同建立聯誼和發展平台是大家的目標。

我國的盧氏宗親會成立於1955年,很多年前已解散。然而全世界都有盧氏團體,完全不受地域限制。另一方面,我發現中國在生活日漸富庶的條件下,各省更多宗親團體紛紛成立,有條件以及熱衷於走出國門開拓新的機會。

麗珊是亞太盧氏秘書處的委員會秘書長。(盧麗珊攝)

在中國的地區性團體以姓氏的「文化源流會」註冊,集結人民追本溯源,深入探究、編撰和出版族譜,和散居世界各地的團體聯繫,發揮無限潛力。這些年來,單看盧氏本身的發展就可以一窺中國熱絡發展和醞釀的宗親事務。

盧氏宗親會與韓國深厚的淵源

盧氏宗親會的全球化發展根植於2000年韓國總統盧泰愚到中國祖籍地參訪。他親自到中國山東長清尋根問祖,一直以來他自稱是姜子牙的後代。

2000年韓國前總統盧泰愚帶領妻子、子女,在盧莊村鄭重地祭掃了盧王墓,虔誠地植下了紀念樹。之後他還去青島祭拜了始祖姜太公廟和姜子牙的衣冠冢。(網際網路)

盧泰愚的始祖為姜太公的第11代孫。後又過千餘年,盧泰愚的先人移居到中國一海之隔的韓國全羅南道光州的交河,始祖盧恕,曾任高麗王朝時期監門衛大將軍。移民韓國的交河盧氏一支,代代有高官宿將,是韓國名門旺族之一,以至近代接連出了兩任總統(另一位為盧武鉉)。

與東馬和西馬的宗親去韓國尋根,左五為本文作者。(盧麗珊提供)

然而遺憾的是,兩位盧氏總統的仕途艱險,晚景蕭疏,其中一人還跳崖身亡。盧總統為盧氏留下最珍貴的獻禮是2000年成立的世界盧氏源流研究會,至今快20年,期間為韓國、中國和東南亞的宗親組織搭建橋樑,每年都在不同地方舉辦活動。於此同時,作為一個國際化的平台,世盧會也鼓舞中國和世界各地自發成立團體,進一步擴大盧氏的網絡。

右五為本文作者。(盧麗珊提供)

然而世界性的組織就有世界級的挑戰,人員分布廣闊,年長人員會凋零,領導會更替,年輕幹事來不及培育,人事更是紛紛擾擾,問題多不勝數。

它既不是盈利的公司,也不是家族企業,似乎介於這兩者兼具,有情有理,但是感情成分多些,又不能太功利,但是不專業化管理又會一事無成,組織鬆散,我想這也是許多宗鄉組織面對的困境。

然而即使困難重重,擁有豐富歷史的盧氏團體還是穩步前行,各國各省各地的團體自助自發籌款、編撰族譜以及修繕盧氏的歷史遺蹟。不管困難多麼艱巨,盧氏至今已在中國山東長清建造宏偉的傒公紀念館,需要的是管理和營運,值得全球盧氏子弟期待。

位於山東長清的傒公紀念館已竣工。(盧麗珊提供)

即使萬水千山,現在我們通過通訊群組一下子就聯繫起來,每到一地都有血緣宗親在,內心總是溫暖洋溢。

回首我國的宗鄉團體的由來,它們是新加坡早期移民史的重要組成部分,值得我們從各方面,包括政策上去維護和保留。

我們無法阻止時代的巨輪將其中一些淘汰,雖然惋惜莫名,但是我們還來得及有意識的珍視它們的存在和客觀條件,將其善加利用(例如讓學生參訪、寫報告,從硬體和軟體去認識和辨識),將其牢牢編入我們持續輪轉的建國曆程,以及不斷深化和強化的「新加坡人」身份認同。