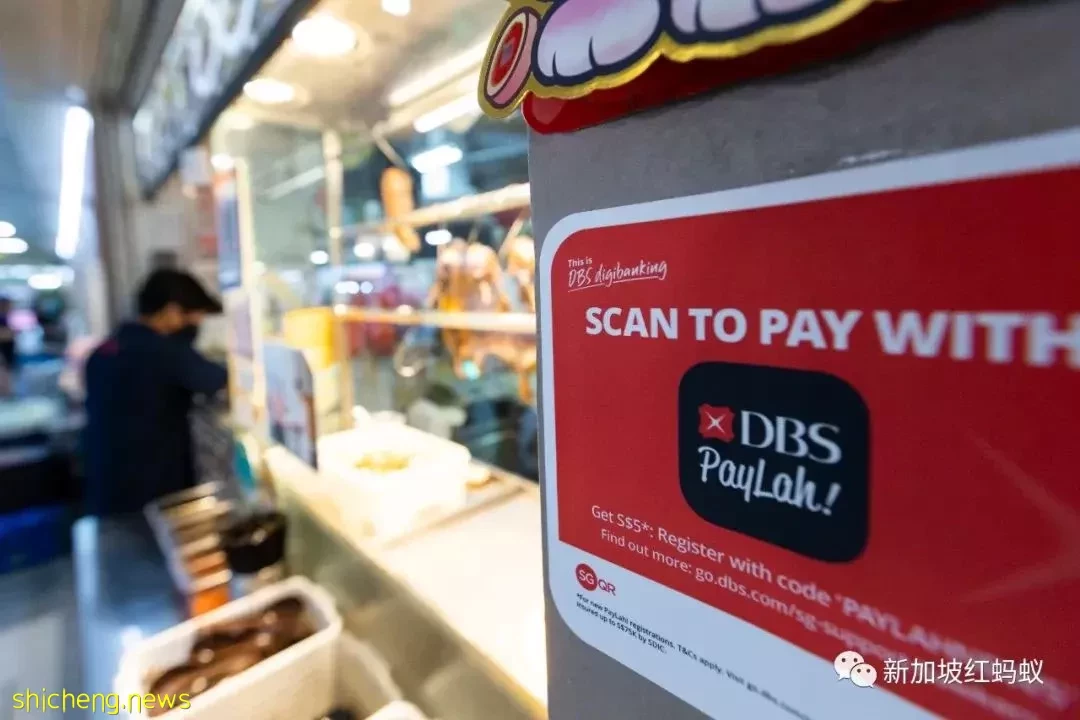

電子支付在本地愈來愈普及。(網際網路)

作者 李國豪

蟻粉有把握在身無分文(完全不帶現金)的情況下,帶著一台手機就出門消費嗎?

不瞞大家說,不久前紅螞蟻還有十足把握,但經歷星展集團(DBS)數碼服務最近兩個月兩度出包後,帶點現金傍身已是出門必須,畢竟吃東西購物付不出錢頗讓人尷尬。

這也讓人想起常有出位言論的前官委議員鄭恩里今年2月引發巨大爭議的那番話。

當時他說,只收現金的攤販沒跟上時代步伐,是新加坡邁向智慧國的絆腳石,還號召網民杯葛他們。

言猶在耳,星展集團屢次凸槌,結結實實打臉了鄭恩里的爭議言論。

像這類常批評國人或商家「不思進取」,拖慢新加坡「智慧國」腳步的言論不在少數,但卻往往忽略了一點:

人們不愛用電子支付是一回事,但作為電子支付的服務提供方若無法提供安全穩定的服務,讓消費者及商家毫無顧慮地使用,難道就沒有責任嗎?

星展銀行前科累累

3月29日,星展銀行數碼服務故障長達10小時。

其電子支付系統「PayLah!」和網絡銀行的服務全面中斷,不少用戶面臨買了東西卻付不出錢的尷尬。

事後星展集團執行總裁高博德致歉,坦言故障事件讓「作為知名數碼及科技銀行的星展集團很尷尬」,並承諾他們未來會致力做得更好,該集團主席佘林發甚至還在股東大會上鞠躬道歉。

結果才過了一個多月,星展銀行又二度出包。上周五(5日)該行的數碼服務中斷了45分鐘。

這讓高博德不得不再道歉,稱星展銀行的客戶對該行有更高的期望。

如果再加上2021年11月的大故障,作為本地三大銀行之一的星展集團可謂前科累累。

星展銀行並非首次出現重大服務中斷事故。(聯合早報)

電子支付在本地越來越普及

根據金融科技公司FIS發布的2023年全球支付報告,2022年電子錢包在電商平台的使用率僅次於信用卡,占交易額的32%。

在銷售點(point-of-sale)部分,電子錢包的交易額多達18%,稍低於現金(19%),以及排名前二的信用卡(36%)及借記卡(21%)。

報告也預估,到了2026年,電子錢包將取代信用卡和轉帳卡,成為我國領先的付款方式。

另外亦有調查顯示,星展銀行的「PayLah!」的使用率僅次於GrabPay,是新加坡排名第二的電子錢包。

攤開數據,電子支付在本地市場越來越普及已是事實。

但能力越大,責任越大,這意味著電子支付的任何差池都會對經濟活動帶來顯著影響,包括商家在電子支付系統故障期間少做的生意,以及其他人們因在特定時間無法使用電子支付系統所造成的經濟損失等等。

有報告指出,電子支付有望在2026年前成為本地首屈一指的付款方式。(聯合早報)

彭博社報道,星展集團執行總裁高博德周二(5月9日)出席杜拜金融科技峰會受訪時說,星展銀行先前兩次(即2021年11月及今年3月)的數碼服務中斷都是軟體故障所致,至於最近這次則是「巧合」(coincidental)。

他還強調,星展銀行的基礎設施仍是穩固的,該行正尋求加強服務中斷後的恢復能力。

「我堅信如果每次出錯都懲罰團隊,就永遠無法建立你想建立的那種文化,即願意承擔風險、有創業精神以及爭取成功的文化。」

軟體故障也好,巧合也罷,無可否認都在一定程度上打擊了國人使用電子支付系統的信心。

金管局在2021年星展集團那次數碼服務中斷後,對該行祭出了9億3000萬元的額外資本要求。

上周五發生兩個月內的第二次服務中斷,也讓金管局再次調高對星展銀行的額外資本要求,從目前營運風險加權資本1.5倍上調至1.8倍。

但星展銀行還是頻頻以不太光彩的方式登上新聞版面,不禁令人懷疑這樣的懲處方式究竟有沒有起到阻嚇作用?

如果無現金交易是新加坡邁向智慧國的重要指標之一,當局或應思考有無必要加以立法,針對星展銀行等電子支付服務商採取更嚴格的監管措施及罰則,例如規定該多快恢復服務,以及針對每次服務中斷祭出罰款等。

沒人否認數碼化是不可逆轉的趨勢,但若沒有輔以嚴格的監管機制及服務提供商過硬的技術,再怎麼便利的科技,一旦常被大大小小的「姑丈」(故障)拜訪,都有可能弄巧成拙,反倒成了大大的不便。