7月5日,新加坡新冠每日新增案例暴增至1.2萬,之後連續三天在9000多例徘徊。

對於這波疫情,坡縣政府沒有再收緊防控措施,坡縣人也早已習慣了和疫情共存:商場裡人頭攢動,餐館門庭若市。身邊也有朋友在這波疫情中標,但基本都處之泰然,自行隔離、自行康復。

01 「全面熔斷」

然而,就在案例暴增的第二天,一則消息在朋友圈激起千層浪:中國民航局發出熔斷指令,多趟新加坡飛中國的航線被熔斷,其中新加坡飛南京7月航班全面斷航。

資料來源:新加坡眼

六月底,回國隔離時間從從「14+7」調整為「7+3」,民航局緊接著宣布放寬「熔斷機制」,機票價格也從在4-5萬人民幣回落至1-2萬。這讓疫情以來整整三年沒有回國的我看到一絲希望。這波疫情及時地把希望「澆滅」了。

我的父母年近七十,所幸身體還不錯。和一些家中父母生病或者有急事要處理的朋友相比,我回國的迫切程度不是那麼高。於是,一直保持觀望的心態,等待疫情緩解、隔離政策放鬆。不想,這一等就是三年,三年間眼看著視頻里父母的白髮更多了;三年間錯過一次次家庭團聚。

作為獨生子女,在海外的我們在疫情前至少每年回國一次,探望父母親朋。疫情以來,回國已成了奢望:超長的隔離時間幾乎耗盡打工人的所有假期,高企的票價也讓人望而卻步,更別提複雜多變的檢測流程。

以至於華人圈子裡自發形成了各種「回國交流群」,把回國作為一項龐大的「系統工程」來規劃。能按計劃回去的還好,就怕臨走還冒出個「航班熔斷」的黑天鵝。

02 「雙向奔赴」

疫情爆發以來,國家移民管理局採取一系列措施,勸導中國公民」非必要非緊急不出境「。「非必要」事由包含旅遊和探親;「必要」主要包括出國留學、就業、商務、或者是出境就醫、參與防疫抗疫、運送救災物資等事由。

對此,「廣大人民群眾積極響應,主動自覺取消或推遲了出國境旅行安排,出入境人員大幅減少,有效防範感染疫病的風險,充分體現了對自己和他人健康、生命安全負責的精神」。

不過,中國畢竟是擁有14億人口的大國,而且自90年代以來,出入境就沒有受到過如此嚴格的限制。總是有個別「不安分」的人懷揣著對外面世界的好奇,想出去走走看看。

隨著管控的持續,身邊詢問的消息多了起來,「能否開出國邀請證明?」,「如何辦理留學?」對此,我雖愛莫能助,卻能理解,當年誰還不是帶著這份好奇出國的呢?之後有學成歸國的,有工作若干年後回去的,也有留在海外的。

在過去人們的認知中,出國、回國從來都不是單程票。如今,卻要打上個問號了。

03 「未來五年」

近日,北京日報客戶端推送的關於防控常態化一文中,提到「未來五年,北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控。」

儘管北京日報社社長出面闢謠,「未來五年」四個字是記者誤加的;但這則消息已在短時間內引爆了國內外輿論。

三年來,每一項防疫措施都有可能關係到人們的日常:上學、上班、出行、購物、用餐……人們的神經已經被各種防疫措施折磨得異常脆弱。

身處海外的華人也無法置身事外,國內的親人讓我們牽掛,回國的流程需要關注。雖然三年已經過來了,但再等五年真的是太久了。(此處省去煽情的話一萬字)

最近世界上發生了不少大事,英國首相鮑里斯辭職,日本前首相安倍遇刺,斯里蘭卡宣布國家破產,還有至今無停戰跡象的俄烏戰爭。

和這些相比,坡縣的疫情實在是不值一提。在這樣的大背景下,能吃飽穿暖、居有定所、有份飯碗,已是幸事,不該有什麼抱怨。無奈,哪怕是一個普通人,情緒壓抑久了還是會發泄;再哪怕是再順從的民眾,過度規訓也會牴觸。

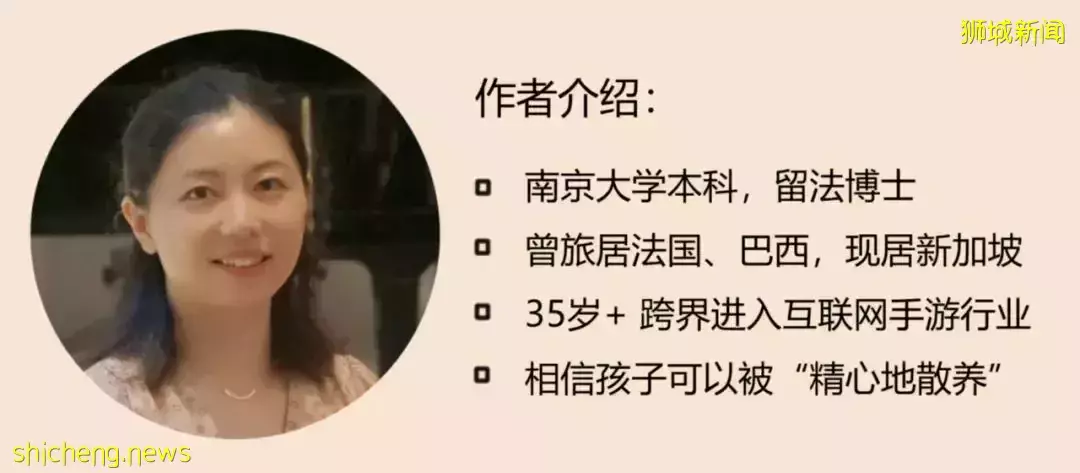

(文章原載於微信公眾號 游牧民族在法國)