新加坡和香港差不多大,為什麼沒被吞併?反而獨立建國還騰飛了?

人均GDP接近8萬美元的新加坡,可以說一直是世界經濟發展中的一個奇蹟,也是無數小國奮鬥的目標和榜樣。新加坡國土面積僅為2/3個香港,還占據馬六甲海峽,為什麼卻沒有被吞併呢?

新加坡的歷史

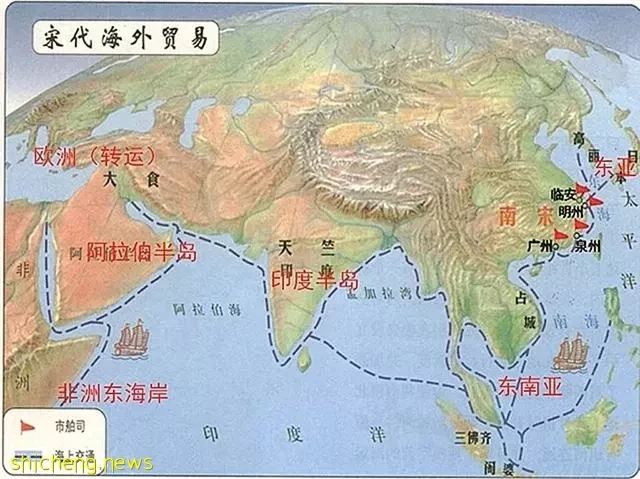

新加坡以位於馬六甲海峽上而出名,這個海上交通要道的航運價值和軍事意義不言而喻。要知道,上一個擁有這種海運便利的還是位於南北美洲交界處的巴拿馬,而它也因為「懷璧其罪」,在美國上百年的政治、經濟和軍事壓迫下,過得比較慘澹。

新加坡同為一個這樣一個小國,為什麼卻沒有被吞併呢?其實,早期的新加坡的確是非常窮困潦倒,任人宰割的。

早在10世紀左右的時候,馬來半島上的馬來人就開始在這裡定居,而從中國大陸下南洋的華僑也通過遠洋貿易來此生活,逐漸形成了特殊的民族融合形式。

但是,自16世紀以來,葡萄牙、荷蘭和英國等殖民者先後來到馬來半島,展開了爭奪殖民霸權的鬥爭。新加坡在經歷了戰亂後,又開始接受英國殖民,二戰末期,還曾被日軍入侵,當地華人義勇軍就此展開了抗日游擊戰爭。

被迫獨立的新加坡

二戰後,新加坡逐漸擺脫了殖民地位,並成立了自治邦,和馬來西亞形成了「藕斷絲連」的關係。這主要是因為新加坡地方太小,以前在英國軍隊的保護下都能被日本侵略,更何況在英國軍隊撤走以後了,所以它只能開始抱馬來西亞的大腿。

一開始馬來西亞是同意的,新加坡也保留了一定的自治權。度過短暫的蜜月期以後。新加坡原有的華人黨派和馬來西亞的馬來人黨派產生了新的矛盾,馬來人希望更多地掌控新加坡,新加坡華人自然也不願意對方染指自己的權力。

馬來西亞顯然還是把新加坡當外人,不願意像中國對港澳一樣一國兩制,甚至連直轄市這樣的扶持都沒有,而是選擇讓新加坡每年上繳稅收的40%。在其他經濟政策上的約束也非常多,這讓新加坡華人和馬來人產生了巨大的矛盾。

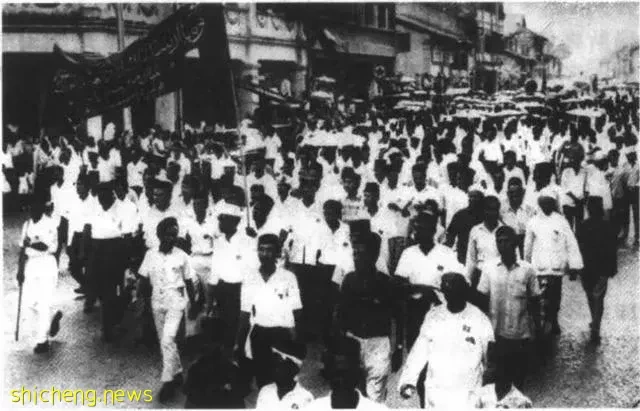

1964年7月21日,2萬名馬來人組成的伊斯蘭教徒聚集在新加坡政府大廈前,發表反動分裂的言論,甚至開始攻擊華人的商店和住宅,雙方展開了一場大暴亂。

這次事件徹底激發了雙方的矛盾,而李光耀一直在政治上強調,馬來西亞不是馬來人一個族裔的國家,這讓聯邦政府感到了威脅,尤其是李光耀還精通多國語言。

於是在1965年8月7日,馬來西亞給了新加坡兩個選擇,第一聯邦政府對李光耀政府採取嚴峻行動,第二新加坡脫離馬來西亞。

2天後,李光耀在記者會上幾乎是哭著宣布了新加坡獨立。後來,在回憶中,李光耀說:「這不是什麼值得慶祝的日子,我們從沒爭取新加坡獨立。這哪裡是什麼奴隸翻身把歌唱,簡直就是被趕到孤島自生自滅!」

獨立後的新加坡

獨立後的新加坡的確處境簡單,夾在印尼和馬來西亞兩個大國中間,雖然不至於被其他外國盯上,但發展機遇也很可能被它們搶走。何況新加坡仍然面臨沒有國防力量的問題,仍然有可能需要通過交保護費尋求馬來西亞的國防支援。

好在,當時國際局勢還算和平穩定,新加坡200萬人的生計才是頭等大事。李光耀不打算指望周圍的東南亞國家,而是將重點放在引進已開發國家外資和發展製造業上。

而要發展這項經濟政策,首要的就是解決語言問題,於是獨立後的第一項政策就是把曾經以馬來語為官方語言改為了英語。然後通過減免所得稅吸引外資。

60年代,新加坡工廠數量不斷增加,勞動密集型產業蓬勃發展,為經濟騰飛打下了堅實的基礎。此後,幾乎是每10年,新加坡就要升級一次產業結構。

70年代的經濟密集型產業;

80年代的資本密集型產業;

90年代的科技密集型產業;

21世紀的知識密集型產業。

今天,新加坡國內的產業構在全球都是非常獨特的:第一產業幾乎為零,第二產業占28%,第三產業占72%。幾乎一切原料和主要食物都要靠國外供應。

為了加強自己的國防力量,新加坡也不再寄希望於周邊國家,而是自己建立了一直軍隊。2020年的統計顯示,新加坡總兵力有7萬多人,人口才400萬。如果按照這個比例,中國軍隊得超過2000萬,美國也要500萬。可見新加坡的國防開支是非常大的。